针灸学的标本

标本在中医学理论中具有丰富的含义,它不仅涉及到疾病的发病先后,还涉及到人体正邪相峙的情况。在发病的先后方面,先发生的疾病被称为“本”,而后发生的疾病则被称为“标”。在人体正邪相峙方面,正气被称为“本”,而病邪被称为“标”。

此外,标本的概念在经络的分布中也有所体现。在这个上下分布中,“标”具有“上”的含义,“本”具有“下”的含义。头部、面部、胸部和背部等位置较高的部位被称为“标”,而四肢末端位置较低的部位则被称为“本”。这种上下对应的关系,使得经脉腧穴的分布具有了相应的规律。

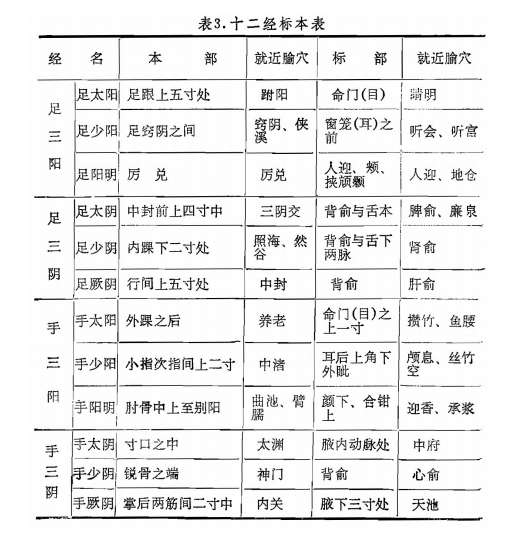

更为具体的是,十二经脉皆有本部与标部之分。这些本部与标部不仅涉及到具体的穴位和经络,还与人体内部的生理结构和功能息息相关。

兹将《灵枢•卫气》篇中的标本部 位,结合相应腧穴,介绍如下。

标本理论在针灸学中具有不可忽视的地位,其在诊断和辨证取穴中发挥着至关重要的作用。在《灵枢·卫气》中,古人指出“下虚则厥”,“上虚则眩”,这是对四肢厥冷及头目眩晕症状的描述。并且,古人还根据标本理论提出了治疗原则,即“石(实)者绝而止之,虚者引而起之”,即在治疗本虚引起的厥逆时,应该用针灸激发其正气,恢复其生理功能;而在治疗标虚引起的头晕目眩时,应该通过调理气血,使其气血畅通。

在《标幽赋》中,古人进一步阐述了标本理论在针灸治疗中的应用。文中指出:“更穷四根三结,依标本而刺无不痊”,即在治疗时应根据标本理论来选择穴位,如果标本配合得当,治疗效果就会显著。此外,古人还提出了针灸配穴中的上病下取,下病上取;标病取本,本病取标的治疗原则,这些原则都是基于标本理论来制定的。

总之,掌握标本的理论对于针灸临床具有重要的指导意义。只有深入理解标本理论,才能更好地运用针灸技术来治疗各种疾病。