现代视角下对五行思维的反思

五行思维将时间与空间相统合,确实精妙绝伦,两千余年的历史又赋予了它眩目的光环,以至于后来者多是俯首膜拜,少有人敢于直视。

《道德经·第三十六章》云:“天下难事,必作于易;天下大事,必作于细”。现在我们已经知道,可能五行最初只是时节的代称而已,朴素且务实。此时,便可以客观评价它的功过,既不会夸大其词,也不至于妄自菲薄。

1.既是认知的桥梁,也是认知的障碍

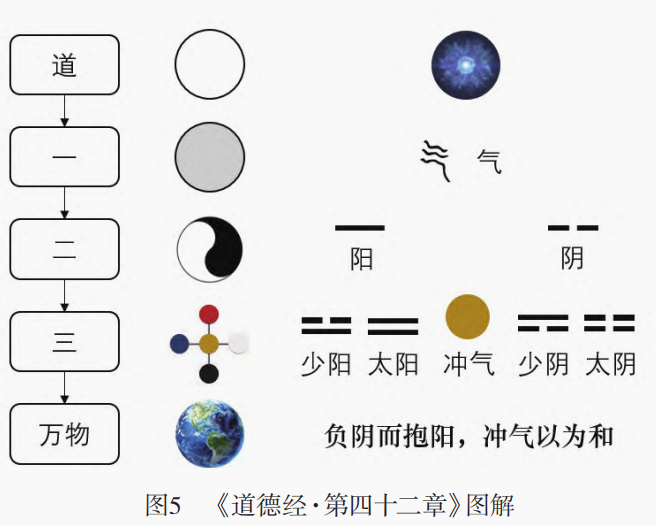

五行最基础的功能是分类。如果说阴阳是二分法,那么五行则是二分法的二分法。正如《道德经·第四十二章》所言:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和”。自然的本源法则派生出气,气一分为二则为阴阳,阴阳再次一分为二则为五行,五行杂合以生万物,如图5所示。

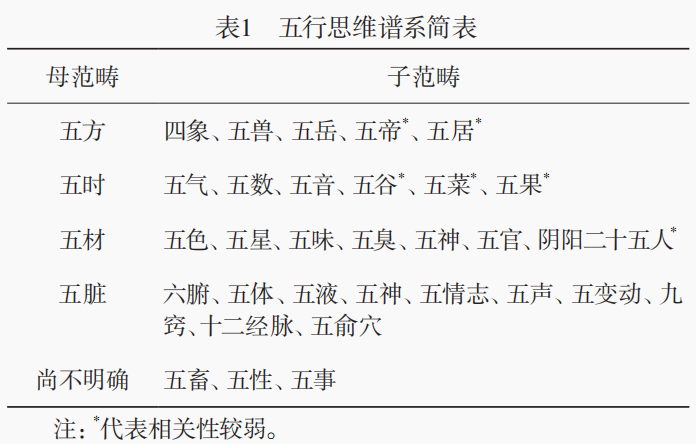

在“五行生万物”的认知下,人们几乎将已知的一切事物与五行相配,如:自然界的五气、五色、五星、五味、五臭、五数、五音、四象、五兽、五谷、五菜、五畜、五果、五岳,人体的五脏、六腑、五体、五液、五神、五情志、五声、五变动、九窍、十二经脉、五俞穴以及阴阳二十五人,文化中的五帝、五神、五官、五性、五事、五居等。

在五行的框架下,品物浩繁皆有所归,这有助于先民认识世界、整合知识,这是积极意义。但是,前文提到,五方-五时- 五材-五脏之所以能统一为五行范式,是因为四者都可取象为往复循环的圆运动。由此可知,只有具备此特征的范畴,才适合纳入五行框架。然而,大部分被纳入五行框架的范畴,只是藉由与五时-五方-五材-五脏的联系,赘附其上。因此,有的范畴与五行有多种配属方案,令人难以适从;还有少部分范畴完全是牵强附会,参考价值更低。见表1。

五性(仁智信义礼)、五事(恭明睿从聪/肃哲圣义谋/貌视思言听)等腐儒之论,置之不理即可,而五畜涉医事,则当审明。《黄帝内经》中多次提到:“病在某脏,应服食五行属性相同的畜类”,但是五畜在不同篇章中的配属版本却不尽相同,且均未言明其与五行的配属逻辑。此种情况下,正确的态度应是寻找合理的配属逻辑,再将修正后的五行-五畜对应关系付诸临床实践,检验其正确性。然而,由于中华文明“崇古”的惯性,古今医家的态度多是全盘接收,时至今日,照搬《黄帝内经》饮食宜忌的“科普”依然不鲜见,并且说法各不相同。客观而言,“妄信书本、盲从古人”的心态才是此类事件的根源,实不应归为五行思维的局限性,毕竞五行-五脏配属和五脏-经脉配属都是从粗糙的雏形发展而来,正说明了五行思维本身并不会限制认知。但是,部分人的认知,确实曾被五行思维所遏,事实如此,姑且述之。

2.既是思维的捷径,也是思维的牢笼

思维的客观规律决定,任何医学体系都是先从观察与实践中产生模糊的观念,从观念中萌芽出哲学方法,由哲学方法发展出相对固定的思维模式,在思维模式的驱动下最终形成明确的理论模型。

以”便秘”这一常见病证为例:在排便困难时,并不需要任何医学知识,仅根据生活实践,便可想到吃浆果、饮水、运动,热熨腹部或袒腹纳寒,以及按摩腹部、按摩肛周等应对方法,这是“观念”阶段。当某些方法奏效后,一部分人会思考其原理,总结出“凉性物质可解热证”“外力按摩可解内结”等相对普遍的规律,这是“经验”阶段,身体的主要器官和某些特效药物(如大黄)、特效穴位(如天枢)也在本阶段被发现。在总结出诸多经验的基础上,自然而然就形成了相对固定的思维模式,如“人体规律与自然规律相通,肠道不通就如同河道不通”“治病当恢复正常气机,治疗便秘使腑气通降”等,这是“思维模式”阶段,此时医学相关的世界观和方法论已初具雏形。随着医学思维和医疗方法都较为成熟,人们发现,面对不同客体,各种疗法时而有效时而无效,为了快速选定最合适的疗法,最终总结出“气-阴阳-五行”模型,将证候、疗法整合为一个系统,临证时按图索骥即可,这是“理论模型”阶段,此时再面对“便秘”,便可以根据证候,快速判断其发病部位、寒热虚实,并施以相应的治疗。

中医五行思维在“思维模式”阶段萌芽,在“理论模型”阶段定型,其成熟的标志便是《黄帝内经》成书。由于模型本身自洽,与之相配的诊断、治疗方法也在长年实践中去芜存菁,通过五行思维生成的临床路径堪称“医疗捷径”。原本需要跟师、临证、游历多年才能掌握的医疗经验,在五行思维的条分缕析下,化零为整,易学难忘。面对复杂病情时,也不再踌躇不定,只要熟知五行规律,便可分析出最合适的治疗方法,正如《黄帝内经素问》所言:“谨熟阴阳,无与众谋……明知逆顺,正行无问”。

五行思维的便捷性还在于分析疗效原理时,只落实到“气”的层面,对于物质层面则全然不关心。这种“不求甚解”,在早期社会是有优势的,由于我们只需要知道大黄可以促进肠道蠕动,而不需要知道大黄促进肠道蠕动的微观机制,便可以将节约的精力用于研究其他病证。好比我们使用电脑,并不需要知道主板、芯片、硬盘、显示屏的工作原理,基于图形互界面便可办公。中医五行思维之于人体,就相当于图形交互界面之于电脑。

然而,也正是因为五行思维太过实用,导致历代医家产生了思维定式和路径依赖,反而阻碍了医学的进一步发展。在《黄帝内经》后的两千年历史中,不乏医学创新,例如:孙思邈已经洞察到水肿脚气病与“常食精米”有关,并附上了谷白皮粥方:“谷白皮五升(切,勿取斑者,有毒),上一味,以水一斗,煮取七升,去滓,煮米粥常食之”。但是在思维定式和路径依赖下,依然将脚气病归于“风毒”,并未进一步提出类似“维生素”的概念。

同时,后世医家将“五行的相互关系”运用到极致,任何一种医学理论、治疗方法,都可以在五行范式内自圆其说,这在某种程度上,反而降低了五行思维的参考价值。正如科学哲学家波普尔所言:“理论应具备可证伪性”。永远都“对”的理论,可能只是文字游戏。

3.与西方医学相较下的得失

如果说五行思维源于“空间-时间”,那么西方文明同样有东南西北、春夏秋冬,为何没有诞生五行思维呢?这是因为,无论在五行思维的形成过程中,还是实际使用时,都涉及到大量的“取象比类”工作。然而,西方文明自古希腊时代便推崇形式逻辑,将类比则视为“不可靠的论证”,因此缺乏诞生五行思维的基础。

虽然如此,西方文明在思维方面也有其独到之处,例如,公元前3世纪左右,亚里士多德在解释降雨时便采用了连贯性的论证:云气存有(质料因),冷却液化为水(主动因),水的天性就是会降落地面(形式因),目的是滋养动植物(目的因)。虽然由于直觉的局限性,部分认知本身是错误的,但仍比东方文明的“地气上为云,天气下为雨;雨出地气,云出天气”(《素问·阴阳应象大论》)更为明确具体。

西方文明对形式逻辑的推崇,在科学研究中则表现为还原主义,倾向于尽可能具体地分析事物,以理解其本质,面对医学也是如此。与亚里士多德同时期的赫罗菲拉斯(解剖学之父) 便发现了脑脊髓膜、玻璃体、视网膜、唾液腺、前列腺、卵巢、乳糜管、淋巴等精细结构;埃拉西斯特拉图斯(生理学之父)则将一只鸟放在罐子里,记录喂饲重量、消化后的重量、排泄物重量,从而计算出不可见的代谢重量。

受限于科技水平,直到公元1世纪后的盖伦时代,西方医学依然止步于“思维模式”阶段,并未形成“理论模型”,在漫长的中世纪也没有明显发展。但是随着文艺复兴运动的兴起,思想得到解放,科技水平迅速提高,达芬奇、维萨里、赛尔维特、哈维、散克托留斯等学者的研究极大推动了医学进步。16世纪时,显微镜得以发明,细胞和微生物进入了人类的视野,重塑了人们的世界观。在16世纪至19世纪间,物理学、化学、生物学均快速发展,此时,西方医学的认知水平已经较为先进,但是临床医学的发展却相对后。然而,随着1842年乙醚用于外科麻醉、1847年漂白剂(主要成分:次氯酸钙)用于术前消毒、1896年X射线投入临床,乃至1943年青霉素首次用于临床治疗,西方医学最终建立了系统的“理论模型”,并超越其文明属性,成为了世界通行的“现代医学”。

20世纪后,西方医学在分子生物学、遗传学、免疫学、再生医学等领域继续保持着高速发展,同时积极吸纳材料、机械等学科的尖端成果,攻克了越来越多的疾病,无形间给了中医学压力。

部分中医学者对此可能会感到悲观,其实大不必。正如前文所说,我们使用电脑时,基于图形交互界面即可操作,同样,在面对疾病时,基于患者的宏观表现也完全可以展开诊疗。熟练掌握“气-阴阳-五行”框架的医生,不借助任何现代仪器,就可以根据证候投以相应的治疗方法,从整体上调节患者的身心状态,在心血管、消化、呼吸、生殖、内分泌、免疫等诸多系统疾病的治疗中,仍然保有着西方医学难以比拟的疗效。

这份优势,一方面源于中医学本身的高明,另一方面则有赖于西方医学当前的局限性。当患者只有自觉症状时,由于缺乏器质层面的信息,西方医学往往难以展开诊疗(有时会给予安慰剂);即使器质层面有明确的指征,西方医学的治疗有时也虑不及远。以高血压病为例,常规疗法有抑制心脏搏动、扩张血管、降低血容量等,通常是对导致血压升高的直接原因进行干预,而不考虑导致心脏、血管、血容量从正常变为异常的根本原因。如果说西方医学降血压,是想办法让心脏跳得不那么用力,那么中医学降血压,则是想办法干预“导致心脏跳得用力”的因素,从根本上消解高血压病发病基础,后者的思考比前者深了一层,这也是为什么中医学治疗高血压病一段时间后可以停药,而西方医学治疗高血压病则需要终身服药。

还原主义视角下的研究针对的是局部,临床时却要面对整体,难免会“盲人摸象”“未窥全豹”。因此,临床水平滞后于基础研究,是西方医学哲学体系下的必然结果。

4.现代中医如何守正创新

现代科学的开创者公认是伽利略,因为他开创了“通过观察抽象出数学拟合,通过实验对数学拟合进行验证”的科学方法论。某种意义上中医学也是如此,只是抽象出的不是数学公式,而是五行范式,而这套范式之所以能流传至今,也是因为在临床实践中得到了验证。因此可以说,中医学与西方医学,只是认知角度、发展阶段不同,并没有优劣之分。

然而,居安思危是中华民族的传统智慧,面对西方医学的快速发展,我们在守住五行思维优势的同时,也要吸收西方医学的优点,笔者在此提出3点建议。

第一,基本概念应明确。目前,气、阴阳、五行等诸多基本概念的内涵仍不清晰。由于概念长期不统一,部分学者甚至陷入了不可知论,认为中医学的概念本应是模糊的,这是东方哲学的“魅力”所在。殊不知,正是因为基本概念未统一,中医学内部才始终无法形成合力。

西方医学在具体议题上也存在各种理论、各种假说,但他们已经不会对元素、细胞等基本概念产生分歧了,原因很简单–借助显微镜,真的可以“看”到原子和细胞。

中医学的劣势在于,气、阴阳、五行具有抽象属性,天然可以容纳不同的解读。以“气”为例,有人认为它切实存在并且可以被感知,只是现有的仪器尚无法检测;也有人认为它是某些功能的概括,是现象集合而非物质实体;还有人认为它是古人对于“不可知”的代指,是认知水平低下时的模糊化表达…… 这些观点都有对应的论据,都可以自圆其说,因此同时被学界所接受,原因也很简单–在不同语境中,同一概念所指代的内涵确实可能不同。

那么,中医学便只能保持现状吗?当然不是。在西方文明中,“元素”一词曾经也是抽象的,甚至长时间作为神秘主义概念,然而随着分子、原子的存在相继明确,“元素”概念在学术界有了固定的涵义。中医学也应如此,气、阴阳、五行这些概念在古籍中确实曾表示不同的内涵,但是在21世纪的今天,我们完全可以参照科学体系,重新厘定中医学的基本概念和理论框架,使其明确、具体。

第二,应建立量化标准。中医的治疗是有量化标准的,处方剂量、针刺深度、艾灸时间(壮数)等均有数可依,但是在诊断阶段,似乎又没有量化标准,比如左关脉实,判断为肝气郁结,若是追问郁结到何种程度,回答往往止于“轻度、中度、重度”,难以落实到具体数字。这种现象是非常正常的,因为中医的诊断很大程度上源自医生的主观判断,既是主观,就算量化了,意义似乎也不大。但是近些年国家在提倡中医药现代化和标准化,各类脉诊仪、舌诊仪纷纷推出,大有机器取代人的趋势。

在这种情况下,原有的定性分析已稍显不足,需要建立新的量化标准。仍以脉诊为例,先根据患者的整体脉象计算出基值,再将每一部的脉象与基值相比较,综合年龄、身材等因素,判断各部浮、沉、小、大、滑、涩的程度,最终是可以得到量化诊断的,如“肝气郁结70%”。有了量化诊断,便可计算出相应的药量,对于肝气郁结20%和70%的两位患者,处方和药量自然是不同的。

同时,中医学的核心特色包括“象数思维”,只有建立了量化标准,才能将“数思维”落到实处。即使不用于机器,定量结论所含的信息本身也比定性结论更丰富,既有利于学术交流,也有利于制定临床指南,甚至可能成为中医临床与现代科学接轨的重要桥梁。

第三,要在实践中修正理论模型。一切理论模型都含有主观、非理性的因素,即使是现代科学和西方医学也不例外,而五行作为古代的思维模型,在认识自然和生命时,也有很多主观、非理性的臆测和推论,有时未必能反映事物的本质。指出这一点,并非呼吁大家抛弃五行思维,而是提醒大家,五行思维只是“解题工具”,并不是“标准答案”,需要在实践中不断加以检验和修正。

历代医家对五行思维也有发挥,比如刘完素的“亢害承制论”、张元素的“药类法象说”等,但多是针对经典提出自己的心得,极少有人敢于指出其不当之处。在大部分古代医家心目中,圣贤之言必是真理,纵然不知所云,也只归于自己才疏学浅,未能解悟古圣真意。与此形成对比的是,也有很多中医大夫临床上已经基本不用五行思维,开药用经验方,针灸用经验穴,医学模式可谓退回到了“哲学方法”阶段–分析其原因,可能因为不理解、不认可五行思维,可能单纯觉得它麻烦,直接“对症下药”反而更为顺畅。

无论是前者还是后者,都是不可取的,五行思维可能不是最完美的思维模型,但目前仍是中医整体观念最切实的抓手,既不能盲从,也不能轻视,而应在成功的实践中验证之,在失败的实践中修正之。

“类比推理”可以为研究者提供灵感,帮助发现真理,但不能作为论证依据。在中医学发展的进程中,“取象比类”的五行思维曾起到发现或发明手段的作用,然而在《黄帝内经》成书后,其一跃成为临床诊疗的依止,反而不利于医学的进一步发展。当今时代,我们可以将其作为某种方便的思维工具,部分保留其知识索引、临床路径的功能,但不能囿于五行理论,而应有所超越,展开对实质性原理的深入研究。

在唯物主义史观下,当人们对空间、时间的认知积累到一定程度,必然会试图用尽量简洁的模型整合这些认知,这是五行思维出现的必然性。相较于鬼神之论,五行思维的“取象比类”是进步的、“不求甚解”是实用的,在很长一段时间中,对人们探索自然规律具有积极意义,其在医学领域的贡献尤为明显,即使在现代社会,仍然具有极高的临床价值。

然而,整合认知可以有很多种方案,我们的祖先却选择了五行思维,这是五行思维出现的偶然性。在掌握了这一思维工具后,我们的祖先也完全可以将其作为踏板,进一步探索现象背后基础原理,但是目前看来并没有系统性的成果–古代的技术水平可能在螺旋上升,但是对基础原理的认识始终处于混沌状态。

以社会发展的一般规律而言,在漫长的两千余年间,大概率有人展开过对底层原理的探索,但是这样的探索,对于封建统治集团而言,不仅无益于统治,还有可能成为不安定因素,因此倾向于打压。西方文明的宗教、世俗统治也曾打压过科学探索,但是他们的政权较分散,内部竞争压力较大,当科技较先进的国家在国际竞争中取得优势时,自然引起其他国家效仿,也正是在国力的此起彼伏之间,西方文明的科学水平最终突破了临界值。

在知识可以累积的智能族群中,发展出科学是必然趋势,因此当我们从外部引进科学后,对其极为重视。这本身是好的,但是部分人陷入了二元对立思维,认为“科学是好的,不科学的事物一定是坏的”,在未了解中医阴阳五行本质的情况下就对其展开了尖锐批判,这是一种非理性心态。事实上,同五行思维一样,当今的科学体系也还远不能揭示世界的本质,只是“解题工具”,而不是“标准答案”。

可能有一天,现代医学的研究也会深入到“病因背后的原因”,甚至探明“更接近生命本质的物质结构”,届时,五行思维或许会退出历史舞台。但是很明显,“病因背后的原因”中医学早已认识到,并已经掌握了干预方法,而中医学对于精、气、神的认识,本就为探索“更接近生命本质的物质结构”提供了线索。因此,现代医学的下次变革,很可能由同时掌握了五行思维和科学思维的现代中医所引领,而五行思维也并不是被淘汰,只是迭代成了更完善的模型。