中医外科“五善七恶”是什么意思

五善七恶是中医外科学用来判断外科疾病预后的理论。五善是5组预后良好的表现,七恶是7组预后不良的症状。五善七恶在中医古籍中经常出现,但是研究五善七恶的现代文献较为稀少,尤其是关于其源流的研究尚不全面。笔者今对中医古籍中各版本五善七恶进行考察,梳理其源流,以期为中医外科学的相关研究提供参考。

1. 五善七恶的理论渊源

1.1七恶源自《灵枢·玉版》“五逆”

五善七恶首见于宋代《太平圣惠方》(简称《圣惠方》),其主要内容是“痈疽之发,有五善七恶之证,不可不察也。烦躁时嗽,腹痛渴甚,或泄利无度,或小便如淋,一恶也;脓血大泄,肿焮尤盛,脓色败臭,痛不可近,二恶也;喘粗短气,恍惚嗜睡,三恶也;目视不正,黑睛紧小,白睛青赤,瞳子上看者,四恶也;肩项不便,四肢沉重,五恶也;不能下食,服药而呕,食不知味,六恶也;声嘶色脱,唇鼻青赤,面目四肢浮肿,七恶也。动息自宁,食饮知味,一善也;便利调匀,二善也;脓溃肿消,色鲜不臭,三善也;神彩精明,语声清朗,四善也;体气和平,五善也。若五善见三则差,七恶见四必危。”

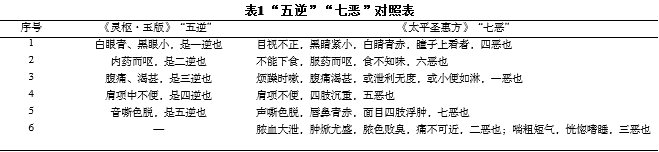

五善七恶的理论雏形早在《黄帝内经》中就已出现。在《灵枢·玉版》中,黄帝问岐伯痈疽病“已有脓血”的治疗方法,岐伯答道:用小针治疗功小,用大针治疗则多害,能否治愈还要看病证的“逆顺”。“逆顺”的主要内容为:“其白眼青、黑眼小,是一逆也;内药而呕,是二逆也;腹痛、渴甚,是三逆也;肩项中不便,是四逆也;音嘶色脱,是五逆也。除此五者为顺矣。”这是最早的外科疾病预后理论,也是五善七恶的理论渊源。早在清代,医家周学海就发现五善七恶源自“逆顺”。他在《形色外诊简摩》中提出:“今疡科有五善七恶之说,义即本此(痈疽顺逆)。”对比《圣惠方》版五善七恶(表1),不难发现,七恶就是从“五逆”发展而来的,它继承了“五逆”的全部内容,又新增了许多症状,顺序上有所更改。

自《灵枢·玉版》提出“五逆”之后,五善七恶出现之前,“逆顺”理论就是最主要的判断疡科疾病预后的理论,它被《针灸甲乙经》《诸病源候论》《外台秘要》等多部医籍转载。《诸病源候论》甚至在“痈溃后候”“疽溃后候”“痈发背溃后候”“疽发背溃后候”4个证候下重复收载“五逆”理论。

在一逆“白眼青、黑眼小”处有个问题值得注意,多部现代点校版将其断为“白眼青黑,眼小”,考“五善七恶”中对应的症状为“黑睛紧小,白眼青赤”,当指瞳孔缩小、眼球充血的危重表现,所以正确的断句应是“白眼青、黑眼小”。相同的断句错误在某些《针灸甲乙经》的点校版中也可见到。这种错误的断句也有其渊源,《诸病源候论》里的“一逆”误增了一个“而”字,作“白睛青黑而眼小”,使得语义发生了变化。《外台秘要》和《普济方》也延续了这个错误,分别作“眼白睛青黑而小”及“眼白睛黑而眼小”。

由五逆发展为七恶,体现了外科理论对预后表现认识的丰富与细化。曾有学者提出善称五、恶称七的原因是五是吉数、七是凶数。这种说法缺乏确切依据。传统文化中以五和七组成的词语还有《孙子兵法》中的五事七计、医学中的五劳七伤,它们都体现不出吉凶的属性。

1.2 五善的渊源

“逆顺”理论并没有明确提出“顺证”的表现,只有“除此五者为顺矣”的说法。五善的具体内容很可能是由五逆或七恶反推后得到的:一善“动息自宁,食饮知味”可与六恶的“不能下食,服药而呕,食不知味”相对应;二善“便利调匀”可与一恶的“或泄利无度,或小便如淋”相对应;三善“脓溃肿消,色鲜不臭”可与二恶的“脓血大泄,肿焮尤盛,脓色败臭,痛不可近”相对应;四善“神彩精明,语声清朗”可与一恶的“目视不正,黑睛紧小,白睛青赤,瞳子上看者”,以及七恶的“声嘶色脱,唇鼻青赤,面目四肢浮肿”相对应。五善“体气和平”最早见于嵇康的《养生论》,原文为“泊然无感,而体气和平”,指平和安宁的身心状态,可与一恶的“烦躁时嗽”相对应。

2. 五善七恶的流传及演变

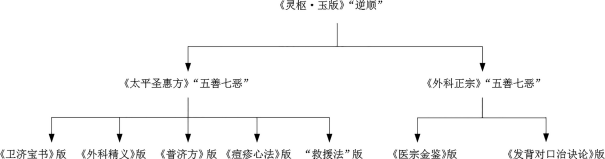

自《圣惠方》提出五善七恶后,这一预后理论便广为流传。笔者使用中华医典数据库分别检索“五善”“七恶”,发现中医古籍中提及“五善”的有107处,提及“七恶”的有192处,这些古籍包含综合医书、临证各科、诊法、本草、方书、医案、针灸推拿等多种类别,从最早的992年到最晚的1894年,横亘宋、元、明、清900多年,足见其影响之大、传播之广、流传之久。据统计,在这些古籍中记载了五善七恶具体内容的有56种。这些古籍中的五善七恶具体内容并非一成不变,各种版本纷繁复杂,但总的来说可分为《圣惠方》版与《外科正宗》版两大类(图1)。下面按时间顺序论述五善七恶的各主要版本与特点,以反映其流传及演变的过程。

图1 “五善七恶”版本源流

2.1 《圣惠方》版及其衍生版

《圣惠方》版五善七恶,是最早且最主流的一版,作为第一版五善七恶它已经相当完善,一直被后世沿用。但其在流传过程中也产生了多种变化,有五善和七恶具体内容的变化,如顺序的改变,词句的增减、改换等,还有衍生内容的增加,例如《保婴撮要》提出了对五善七恶的阐释分析及治疗七恶所使用的方剂。此外,痘疹医家引用五善七恶的概念,并稍加改动,创造出用于判断痘疹预后的五善七恶。

2.1.1 《圣惠方》版

《太平圣惠方》,北宋官修方书,成书并刊刻于992年,是现存文献中最早记载“五善七恶”的书籍。如前文所述,五善七恶源于《灵枢·玉版》“逆顺”,但它的内容比“逆顺”又丰富了许多。首先,《圣惠方》首次提出了五善的概念与具体表现,七恶的内容也比“五逆”多出了目视不正、瞳子上看、食不知味、烦躁时嗽、泄利无度、小便如淋、四肢沉重、唇鼻青赤、面目四肢浮肿、脓血大泄、肿焮尤盛、脓色败臭、痛不可近、喘粗短气、恍惚嗜睡等症状。

其次,五善七恶理论不仅有5组预后良好的表现和7组预后不良的症状,它还包含了利用数学判断预后的方法。五和七都是奇数,当奇数被拆分为两个整数时,必有一数大于另一数,利用这个特性,医生可以得出病人五善、七恶分别所占的比重,然后依据“五善见三则差,七恶见四必危”的标准来判断预后情况。这不啻一种古代的预后风险评估模型。

《圣惠方》版五善七恶被众多古医籍转载,其内容基本相同的有《圣济总录》、《玉机微义》、《张氏医通》、《外科精义》、《外科理例》;内容大体相同,仅改动小部分表现或用词的有《严氏济生方》、《卫生宝鉴》、《秘传外科方》、《外科启玄》、《丹台玉案》、《医灯续焰》、《洞天奥旨》657。

2.1.2 《卫济宝书》版

《卫济宝书》(1165),由宋代医家东轩居士在家藏《痈疽方论》基础上增注而成。其所载五善七恶内容为:“食饮如常,一善也;实热而大小涩,二善也;内外病相应,三善也;肌肉好恶分明,四善也;用药如所料,五善也。发渴而喘,精明眼角向鼻,大小便反滑,一恶也;气绵绵而脉濡,与病相反,二恶也;目中不了了,精明陷,三恶也;未溃肉黑以陷,四恶也;已溃青黑,腐筋骨黑,五恶也;发痰,六恶也;发吐,七恶也。”

《卫济宝书》版五善的改动较大,只保留了原版的“饮食如常”,关于二便的“便利调匀”则改为“实热而大小便涩”,新增了内外病相应、肌肉好恶分明、用药如所料3个表现。

《卫济宝书》版七恶,保留了原版渴、喘、呕吐的症状,但是用词与原版不同。眼部症状改为“精明眼角向鼻”。增加了气绵绵而脉濡、与病相反、未溃肉黑以陷、已溃青黑、腐筋骨黑、发痰等症状。其特点为四恶与五恶分别讲述痈疽未溃和已溃2种情况,有明显的连续性。

沿用《卫济宝书》版五善七恶的有《外科精要》、《神灸经纶》、《景岳全书》。《世医得效方》将此版简化并稍作修改为:“饮食如常,一善;实热而小便涩,二善;肌肉好恶分明,三善;用药如所料,四善;外无杂证,五善。”“渴而喘,大小便滑,一恶;内未溃,肉黑而陷,二恶;已溃,青腐筋骨黑,三恶;发背透膜,四恶;未溃,肉先溃,面青,五恶;发痰,六恶;发吐,七恶。所谓五善见三必瘥,七恶见四必危。”

2.1.3 《外科精义》版

《外科精义》(1335),元·齐德之著,所载五善七恶表现与《圣惠方》版相同,特殊之处在于其五善七恶的开头有一段论述:“从来医疮,概举五善七恶,殊不知此特谓肠胃之内,脏腑疮疽所论之证也。发背、脑疽,别有善恶之证,载之于后。”齐氏认为五善七恶是专门用于判断肠胃脏腑疮疽的预后理论,这种说法还见于《外科心法》和《外科理例》。而被“载之于后”的发背、脑疽“善恶之证”,就是五善七恶的理论源头——“五逆”。从“白睛青黑而眼小”可以看出,《外科精义》引用的“五逆”是《诸病源候论》版的。

2.1.4 《普济方》版

《普济方》(1406),明·朱橚、滕硕、刘醇等编,明初大型医学方书。《普济方》版的五善将原版的三、四善调换了位置,其余没有区别。七恶被扩充为九恶作“眼白睛黑而眼小,一恶也;不能下食,纳药而呕,食不知味,二恶也;伤痛渴甚,三恶也;髆项转动不便,四肢沉重,四恶也;声嘶色脱,唇鼻青黑,面目四肢浮肿,五恶也;烦躁时嗽,腹痛渴甚,泄利无度,小便如淋,六恶也;脓血大涩,焮痛尤盛,脓色败臭,不可近之,七恶也;喘粗气促,恍惚嗜卧,八恶也;未溃先黑,久陷面青,唇黯便污者,九恶也;更有气噫、痞涩、咳嗽,自冷自汗无时,瞪目耳聋,恍惚惊悸,语言颠错,皆是恶证。”九恶包含了原版七恶的所有内容,但是将原版第五恶的“肩项不便,四肢沉重”拆分成了2条。九恶增加的症状有未溃先黑、久陷面青、唇黯便污、气噫、痞涩、自冷自汗无时、瞪目耳聋、恍惚惊悸、语言颠错。顺序上,《普济方》将眼部症状放到第一位,更符合“五逆”。此版与《卫济宝书》有一定渊源,后者的“未溃肉黑以陷,四恶也;已溃青黑,腐筋骨黑,五恶也”被《普济方》揉合为第九恶的“未溃先黑,久陷面青”。此外,《普济方》将《圣惠方》版的“唇鼻青赤”改为了“唇鼻青黑”。

《医学纲目》沿用了《普济方》版五善九恶。《外科集验方》版五善七恶是在《普济方》版五善九恶基础上改编而成的,其与《普济方》版的区别在于,删去了一恶的眼部症状,改换了顺序,又调整为七恶。承袭《外科集验方》版五善七恶的还有《赤水玄珠》、《寿世保元》、《医方集宜》、《冯氏锦囊秘录》等书。

2.1.5 《痘疹心法》版

《痘疹心法》(1568)又名《痘疹世医心法》,明·万全撰。它是最早记载痘疹五善七恶的著作。痘疹一般指麻疹、天花一类的出疹性传染病。痘疹五善七恶的具体内容为:“饮食如常,一善也;大小便调,二善也;疮红活坚实,三善也;脉静身凉,手足和暖,四善也;语声清亮,动止安宁,五善也。五善之证,不能悉俱,但得一二,自然清吉。七恶者:烦躁闷乱,谵妄恍惚者,一恶也;呕啘泻利,饮食不能者,二恶也;疮青干黑陷,痒塌破烂者,三恶也;头面预肿,鼻塞目闭唇裂者,四恶也;喉舌溃烂,食入则咳,水入则呛者,五恶也;寒战咬牙,声哑色黯者,六恶也;腹胀喘促,四肢逆冷者,七恶也。七恶之中,但见一症,势不可为。七恶之外,复有浑身血泡,心腹刺痛,陷伏不出,便溺皆血,寻衣撮空者,是又卒死之候也。”痘疹五善七恶与原版相比,五善部分相同的有饮食如常、大小便调、语声清亮、动止安宁,新增的有疮红活坚实、脉静身凉、手足和暖。七恶部分相同的有烦躁闷乱、谵妄恍惚、饮食不能,新增的有疮青干黑陷、痒塌破烂、头面预肿、鼻塞目闭唇裂者、喉舌溃烂、食入则咳、水入则呛者、寒战咬牙、声哑色黯者、腹胀喘促、四肢逆冷,补充的“卒死之候”有浑身血泡、心腹刺痛、陷伏不出、便溺皆血、寻衣撮空。

《冯氏锦囊秘录》(1702)“痘疹全集”中除了五、六恶顺序颠倒,其余基本一致。承袭了《痘疹心法》版五善七恶的还有《慈幼新书》、《幼幼集成》、《疡医大全》、《痘疹精详》、《医述》、《经验良方全集》等书。

2.1.6 “救援法”版

“救援法”版五善七恶包含了七恶的治疗方法,首见于《保婴撮要》(1555),此书由明代医家薛铠撰,其子薛己增补。其七恶内容与《圣惠方》原版相同,但后面附加了证型分析与治疗方法。主要内容为“作渴发热,或泄泻淋闭者,属胃火内淫,一恶也,竹叶黄芪汤”“溃而肿痛尤甚,脓色臭败者,属胃虚火炽,二恶也,人参黄芪汤”“目视不正,黑睛紧小,白睛青赤,瞳子上视者,属肝肾虚火,三恶也,六味丸料加山栀、麦门冬、五味子”“喘粗气短,恍惚嗜卧者,属脾肺虚火,四恶也,六君子加姜、枣”“溃后肩背不便,四肢沉重者,属脾胃亏损,五恶也,补中益气汤加山茱萸、山药、五味子”“食不下咽,服药而呕,食不知味者,属胃气虚弱,六恶也,六君子汤加木香、砂仁”“声嘶色败,唇鼻青赤,面目浮肿者,脾肺俱虚,七恶也,用补中益气汤加姜、枣”。其治疗方剂多为补益剂。《保婴撮要》版五善为“动息自宁,饮食知味,乃胃气和平,一善也;便利调匀,乃肠胃调和,二善也;脓溃肿消,水鲜不臭,乃邪气去,而为其平复,三善也;神彩精明,语声清亮,乃心肺气血无亏,四善也;体气和平,脾胃无亏,五善也”。在原版基础上增加了一些解释,多与脾胃相关。

《保婴撮要》之后,薛己的其他著作(如《外科枢要》)中也包含了七恶治疗法。《外科枢要》在七恶治疗法末尾称:“宋时齐院令虽尝纂其状,而未具其因。皇明陶节庵,虽各立一方,亦简而未悉,余故补其缺云。”阐明了七恶治疗法的来历。齐院令指齐德之,著有《外科精义》。皇明陶节庵即陶华,著有《痈疽神秘验方》,此书亦收于薛己的《薛氏医案》中。《证治准绳》(1602)转载七恶治疗法时称其为“七恶之治法” ,《经验良方全集》(1863)引用《外科枢要》时将此内容命名为“五善七恶救援之法” 。

《医学入门》“痈疽总论”中也有类似内容,但是所用方剂不完全相同。具体内容为:“大渴发热,或泄泻淋闭者,邪火内淫,一恶也”,用圣愈汤或单人参汤等方剂;“脓血既泄,肿痛尤甚,脓色臭败者,胃虚火盛,二恶也”,用人参黄芪汤或十全大补汤加麦门冬、五味子;“目视不正,黑睛紧小,白睛青赤,瞳人上视者,肝肾阴虚而目系急,三恶也”,用肾气丸料或八物汤;“喘粗短气,恍惚嗜卧者,脾肺虚火,四恶也”,用六君子汤加姜、枣,或补中益气汤加麦门冬、五味子;“虚恶肩背四肢重,肩背不硬,四肢沉重者,脾肾亏损,五恶也”,用补中益气汤、十全大补汤;“不能下食,服药而呕,食不知味者,胃气虚弱,六恶也”,用六君子汤加木香、砂仁;“声嘶唇鼻变青色,面目四肢肿且黄,脾肺俱虚,七恶也”,用补中益气汤加姜、枣,或六君子汤加炮姜。此外《医学入门》还有“五善……此属腑证,病微邪浅,若能慎节,勿药自愈……七恶,乃五脏亏损之证……法当纯补胃气,多有可生。不可因其恶而遂弃不治”的内容,提出了五善属腑证、七恶属脏证的观点,解释了七恶救援法的治疗思路。

其他含有五善七恶救援法的古籍有《万病回春》、《景岳全书》、《简明医彀》、《外科十法》、《杂病源流犀烛》。

2.2 《外科正宗》版及其衍生版

《外科正宗》版五善七恶改动较大,形式变为五言歌诀,并具有明显的脏腑归属。现代文献对此版十分重视,在论述五善七恶时常以此为准,例如《中医外科学》教材对五善、七恶的定义,就来自《外科正宗》。某些现代文献更是将五善七恶与《外科正宗》版划等号。但《外科正宗》版五善七恶面世后,仅被6种古籍转载,且有大量外科文献仍沿用《圣惠方》版五善七恶,说明《外科正宗》版并未取而代之。之所以在现代文献中有如此影响力,可能是因为它的形式更规整,内容更条理,且曾被《医宗金鉴》这样的著名医籍转载。

2.2.1 《外科正宗》版

《外科正宗》(1617),明·陈实功撰。陈实功将五善七恶分为五善歌和七恶歌两部分,且均改编为五言歌诀,五善和前五恶均有明确的脏腑归属,其具体内容如下:“心善精神爽,言清舌润鲜,疮疼兼不渴,睡醒得安然。肝善身轻便,因烦自不烦,指头红活色,坐起觉平康。脾善唇滋润,衾帏兰麝香,凡餐俱有味,脓厚更肥黄。肺善声音响,无痰韵更长,肌肤多滑润,大便自寻常。肾善诚为要,水升火自降,口和兼不渴,小水得稀长。一恶神昏愦,心烦舌上干,疮形多紫黑,言语自呢喃。二恶腰身强,目精邪视人,疮头流血水,惊悸是肝迍。三恶形消瘦,脓清臭秽生,疮形多软陷,脾败不知疼。四恶皮肤槁,声嘶韵不长,疼多兼喘急,鼻动肺将亡。五恶成消渴,随饮即随干,形容多惨黑,囊缩肾家端。六恶身浮肿,肠鸣呕呃频,大肠多滑泄,脏腑并将倾。七恶疮倒陷,形如剥鳝同,四肢多冷逆,污水自流通。”

七恶中虽未直接称某脏腑恶,但是前五恶每句都出现了一个脏腑名,顺序也是心肝脾肺肾。但是这种五善歌、七恶歌并没有完全受到临床医家的认可。赵尚华认为 “《医宗金鉴》(其五善七恶与《外科正宗》版基本相同)按五脏善恶来论述,条理性强,容易记忆,但证之实际,病人的善候或恶象并非按其记述发生。《太平圣惠方》所述,似乎条理性不强,但确是总结了疮疡常见的和最易并发的全身症状。”

承袭《外科正宗》版五善歌、七恶歌的古籍有《医宗说约》与《外科大成》。

2.2.2 《医宗金鉴》版

《医宗金鉴》(1742),清·吴谦等编,是由政府组织编写的大型医学丛书。其中《外科心法要诀》由祁宏源编,所载五善歌、七恶歌是在《外科正宗》版基础上修改而来的,意思没有变动,只是更押韵了,内容如下:“心善精神爽,言清舌润鲜,不躁不烦渴,寤寐两安然。肝善身轻便,不怒不惊烦,指甲红润色,溲和便不难。脾善唇滋润,知味喜加餐,脓黄稠不秽,大便不稀干。肺善声音响,不喘无嗽痰,皮肤光润泽,呼吸气息安。肾善不午热,口和齿不干,小水清且白,夜卧静如山。”“一恶神昏愦,心烦舌燥干,疮色多紫黑,言语自呢喃。二恶身筋强,目睛正视难,疮头流血水,惊悸是伤肝。三恶形消瘦,疮形陷又坚,脓清多臭秽,不食脾败难。四恶皮肤槁,痰多韵不圆,喘生鼻扇动,肺绝必归泉。五恶时引饮,咽喉若燎烟,肾亡容惨黑,囊缩死之端。六恶身浮肿,肠鸣呕繁,大肠多滑泄,脏腑败之端。七恶疮倒陷,如剥鳝一般,时时流污水,四肢厥逆寒。”

之后,《彤园医书》、《外科证治全书》转载过此版五善七恶。

2.2.3 《发背对口治诀论》版

《发背对口治诀论》(1840),清·谢应材撰。此书记载的五善七恶为《外科正宗》版五善七恶的简化版,简化方式为每条仅取首句或总结为一句,具体内容为:“脾善唇滋润、肝善身轻便、肺善声音响、心善精神爽、肾善水稀长,是谓五善。更有七恶:一恶神昏愦,二恶腰身强,三恶形消瘦,四恶皮肤槁,五恶成消渴,六恶身浮肿,七恶疮倒陷。”

3. 结语

总的来看,五善七恶诞生于外科疾病凶险的时代,当时医家需要依靠此理论判断病人的预后情况,甚至依此决定是否进行救治。随着卫生条件的改善,中医外科诊治水平的发展,以及医德医风的提高,很多医家认为不能仅凭五善七恶来决定是否救治患者,针对七恶的症状也产生出了应对的方剂。但五善七恶仍有很大的影响力,外科医家对此或转载、摘抄,或顺应时代需求,加入自己的理解进行改编,极大地丰富了中医外科学的预后理论与诊治方法。直到现代,五善七恶也是中医外科学中的重要内容。

五善七恶理论自《黄帝内经》时代发端以来,绵延数千年,被历代医家传承发扬,具有较高的临床意义与研究价值,其中还蕴含了古代医家对数学知识的理解与运用,其内涵值得进一步研究。