针灸治疗脊髓损伤后神经源性肠道功能障碍

神经源性肠道功能障碍(NBD)是脊髓损伤(SCI)患者的常见并发症,损伤平面高于胸椎5~6即可影响所有肠道。脊髓结构及功能损伤后,肠道植物神经功能异常,会导致胃排空延迟,结肠通过时间延长,肛门括约肌失于控制,表现为餐后腹胀、局部腹痛、排便困难、大便失禁和由胃肠道功能紊乱引起的自主反射亢进等。脊髓损伤是常见的死亡和残疾原因之一,而其中高达95%的患者出现便秘症状,约有75%的患者每年至少发生1次大便失禁,每天发生大便失禁的患者数量可达5%。20世纪90年代,美国脊髓损伤协会编制了《成年脊髓损伤患者神经源性肠道功能障碍的处理指南》。21世纪初,美国神经外科医师协会发文呼吁重视脊髓损伤后肠道功能障碍的诊治。目前,肠道功能障碍的治疗方法主要包括非药物治疗(栓剂、反射刺激、腹部按摩、辅助器械等)、药物治疗(胃复安、胃肠动力药等)和外科手术,尚无特效疗法。近年来,临床研究和文献综述提示电针、灸法、穴位贴敷、拔罐等外治方法能有效处理一系列脊髓损伤后并发症,从调节肠动力、肠道组织细胞超微结构、胃肠道内分泌功能、肠道节律性等方面发挥作用,且多与康复盆底肌训练等康复治疗综合起效。因此,本研究基于古今医案云平台,对针灸治疗脊髓损伤后神经源性肠道功能障碍的文献数据进行挖掘,探寻治疗本病的经络穴位选择与配伍规律,归纳核心穴位处方,以期为临床治疗本病提供治疗思路和用穴参考。

1 研究资料

1.1 文献检索

本研究对中国知网、万方医学网、维普数据库、PubMed数据库进行检索,以脊髓损伤、神经源性肠道或肠功能障碍为疾病关键词,针灸、针刺、电针、穴位埋线、推拿、艾灸、拔罐等为方法关键词,进行组合检索,检索数据库中1980年1月—2020年6月公开发表的针灸治疗脊髓损伤后神经源性肠道功能障碍的临床研究文献。

1.2 文献纳入标准

针灸作为主要干预措施的临床研究;写明了针灸疗法的具体穴位处方;疗效明确可靠;同一文献重复发表的,保留其中1篇。

1.3 文献排除标准

报道阴性结果(针灸组疗效不如对照组)的文献;动物实验研究、综述性文献、回顾性研究、个案报道、经验交流、指导类和说明类文献;运用非传统针灸疗法(如董氏奇穴、平衡针)以及耳穴、舌针、浮针疗法等;以其他治疗手段为主,如西药、中药等。

1.4 文献筛选及规范

以文献纳入、排除标准作为筛选文献的准则,通过文题和摘要进行初筛,收集可能相关和肯定相关的研究。通过阅读文献内容进一步筛选文献,同时提取文献的关键信息,包括篇名、年代、治疗方式、穴位处方。参照国家标准《腧穴名称与定位》将腧穴名称及归经进行标准化处理,例如“八髎”规范为“上髎”“次髎”“中髎”及“下髎”。

2 数据分析方法

应用中国中医科学院中医药信息研究所开发的古今医案云平台软件(V2.2.3),录入文献中的穴位处方等信息,并将其批量导入至分析池,运用数据挖掘功能模块对处方进行分析。应用“穴位频次分析”功能,统计录入数据的穴位频次情况,并从高到低按序排列,总结选穴规律;应用“组方规律”功能,基于关联规则,通过设置适宜的置信度和支持度,明晰组合配伍规律。

3 研究结果

最终纳入合格的文献37篇,内容涉及电针、常规针刺、艾灸、穴位埋线、穴位离子导入、穴位贴敷等治疗措施。

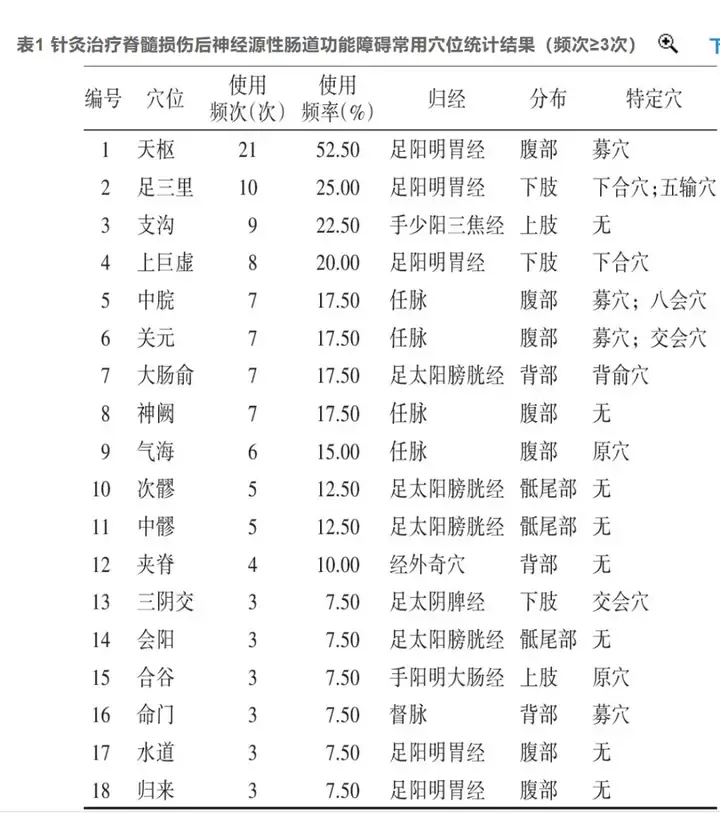

3.1 选穴频次结果

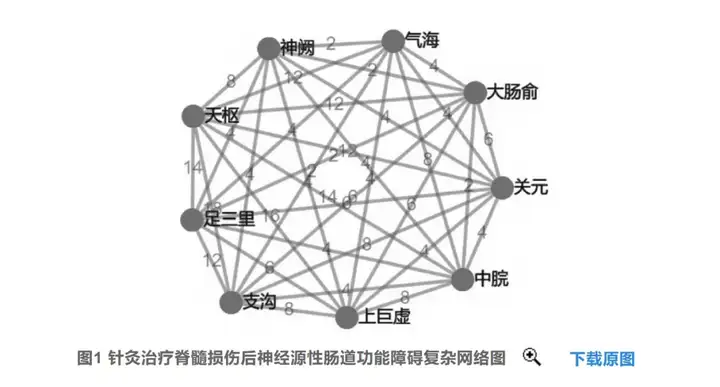

40首穴位处方中,共涉及47个腧穴,总频次147次。如表1所示,使用频次由高到低依次为天枢(21次)、足三里(10次)、支沟(9次)、上巨虚(8次)、中脘(7次)、关元(7次)、大肠俞(7次)、神阙(7次)、气海(6次)等,这些穴位共同构成针灸治疗脊髓损伤后神经源性肠道功能障碍的核心处方,复杂网络图见图1。

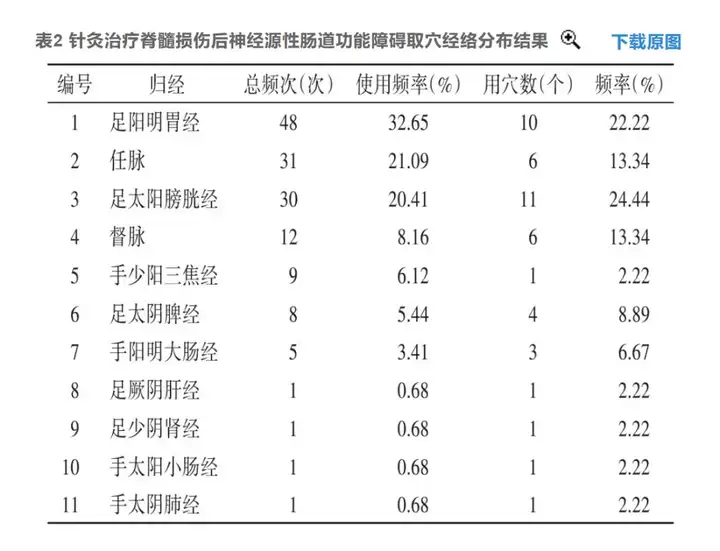

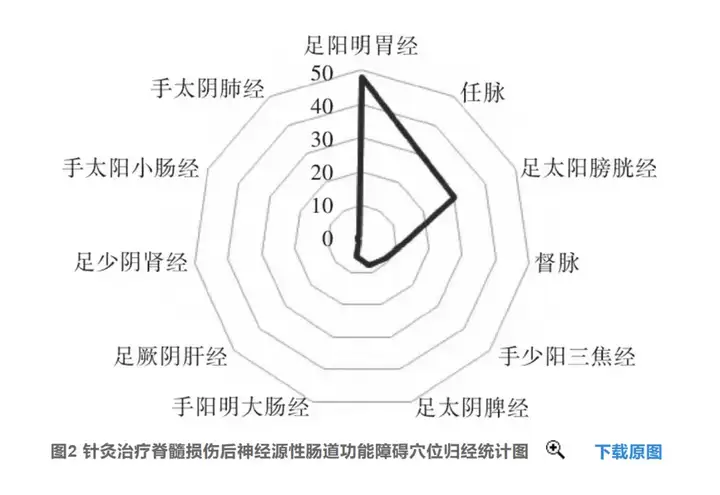

3.2 腧穴归经分布结果

47个腧穴中,包括经外奇穴2个,分别是夹脊穴、腰奇穴。其他45个穴位的经络分布情况见表2。其中阳经经穴的使用频次占总频次的70.75%,阴经经穴的使用频次占总频次的29.25%。使用频次较高的前3条经络依次为足阳明胃经(32.65%)、任脉(21.09%)、足太阳膀胱经(20.41%)。

3.3 穴位组合规律分析

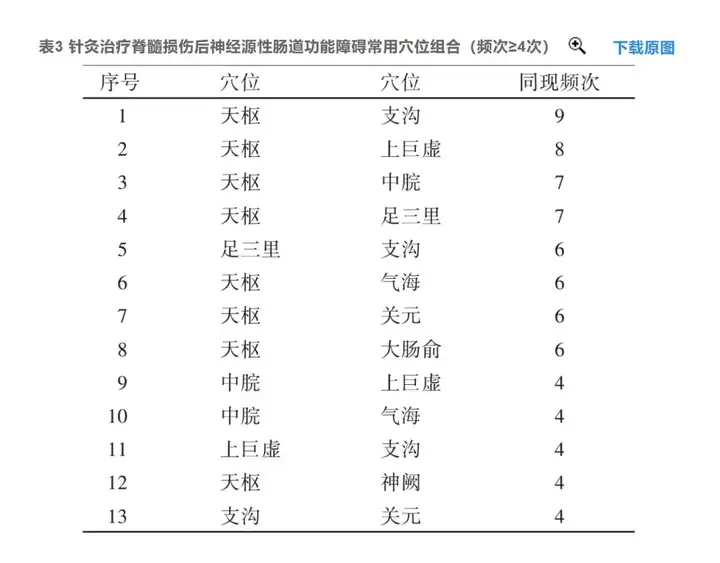

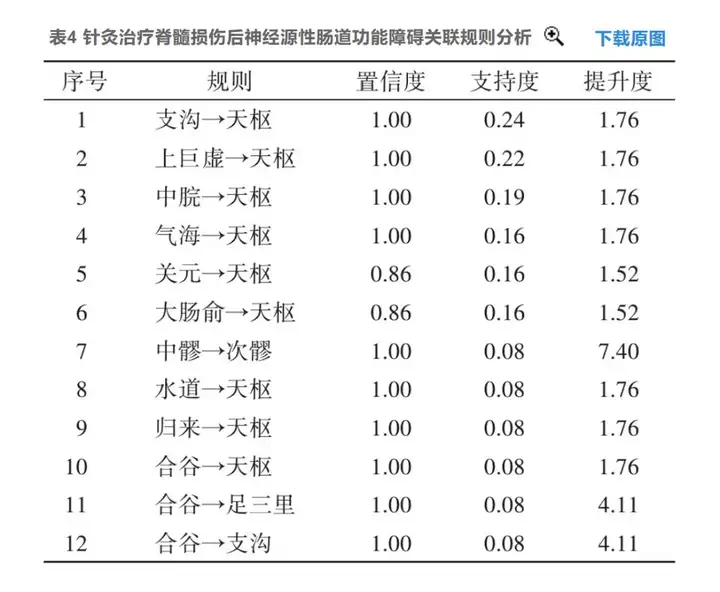

基于古今医案云平台的“穴位分析”功能,设置支持度为0.08,置信度为0.8,提升度>1,对穴位的配伍组合功能进一步分析,得到穴位组合13个,详见表3。按穴位组合使用频次由高到低排序,前8位依次为天枢-支沟(9次)、天枢-上巨虚(8次)、天枢-中脘(7次)、天枢-足三里(7次)、足三里-支沟(6次)、天枢-气海(6次)、天枢-关元(6次)、天枢-大肠俞(6次)。基于关联规则分析的穴位组合详见表4,位列前3的穴位组合依次为天枢与支沟、天枢与上巨虚、天枢与中脘。

4 讨论

目前,临床医家对中医药治疗经验的传承大多基于纸质文献及电子文献,对单个或几个医家的处方用穴经验进行学习、参考和应用,然而这些传承方法具有数据单一、应用范围局限、难以保证有效性以及可视化较差等缺点,使得探求中医药方剂、穴位应用规律存在一定难度。而古今医案云平台作为一项结合中医药特点研发的软件,其将“数据录入-管理-查询-分析-可视化展示”等多项功能集于一体,旨在进行中医药临床数据的传承和研究。这不仅能够更加科学客观地分析中医药临床数据,进一步总结明确中药、针灸处方的基本理论和核心内容,还能通过可视化的网络图展示,更为直接客观地展现中医药传承体系的特色和关联。古今医案云平台主要在文献数据的基础上,通过对中医临床文献进行分析,探寻中药、针灸选穴用方的共性和特性,揭示其核心穴位、中药以及之间的组合配伍规律,从而对中医药临床诊疗思路与治疗方案有更加深刻的认识和理解。因此,本研究应用古今医案云平台对针灸治疗脊髓损伤后神经源性肠道功能障碍的穴位处方展开分析。脊髓损伤后,受损的神经组织细胞发生炎症反应,局部组织水肿,损伤区随之被激活,发生神经轴突损伤以及神经元凋亡等一系列连锁反应,胶质瘢痕增生,损伤范围逐渐增加,肠道功能障碍的临床表现也逐渐加重。逼尿肌、括约肌协同作用失调,膀胱与直肠的功能发生障碍,故而出现排便困难、二便失禁、尿潴留等一系列症状。中医学对脊髓损伤后神经源性肠道功能障碍的病因病机、辨证论治并无独立的论述,根据实际临床表现将其归于便秘或泄泻等疾病范畴。《灵枢·寒热病》中有云“身有所伤血出多,及中风寒,若有所堕坠,四肢懈惰不收,名为体惰。”对由坠落外伤引起的四肢痿软无力、活动不能等脊髓损伤症状做了专门记载,并将其称为“体惰”。本病的主要病因在于外伤所致的督脉受损,故病位在督脉。正如《难经·二十八难》所载:“督脉者,起于下极,并于脊里,上于风府,入属于脑。”督脉为阳脉之海,统摄诸阳,可调节阳经气血的蓄积和渗灌。督脉受损,手足三阳经阳气不足,温煦、濡养不能,则出现胃失和降,枢机失调;脾失健运,运化水液功能失常,聚湿生痰;手阳明大肠经、手太阳小肠经阳气被遏,阴气被阻于内或斥于外,经络失养,肠道气损津亏,气血阻滞,不可上输下达,血不利则为水,导致泄泻、便秘等。针灸的选穴法主要有近部选穴、远部选穴、对症选穴、随证选穴等几大类。根据经脉的循行路线和穴位的分布功能,进行穴位配伍组合而成针灸处方。从选穴分析结果可知,针灸治疗脊髓损伤后神经源性肠道功能障碍常应用天枢、中脘、关元、气海、次髎等腹部、背腰部局部腧穴,以及足三里、上巨虚、三阴交、会阳等胃经、膀胱经、脾经远端腧穴进行治疗,结合穴位的特异性,选取支沟、合谷、足三里等穴位,协调腧穴作用以达到补肾固元、调理气血的功效。同时,研究结果显示天枢穴的使用频率超过50%,这也说明了该穴在本病治疗中的重要性。归经分析结果显示,针灸处方多以足阳明胃经、任脉、足太阳膀胱经、督脉的穴位为核心,提示本病病位在督脉,而任脉总揽阴经脉气,总任脏腑精血、津液,可固本培元。结合经络与脏腑之间的联系,脾、胃、大小肠以及肝、肾对肠道功能均有影响,小肠主顺达,大肠主传导,肠道泌别清浊和传化糟粕是脾胃升清降浊功能的进一步延展,故而脾胃功能调和是肠道功能正常的重要基础。肝气郁结,失于疏泄,或肾阳不足,气化失权等,均能导致或加重便秘、泄泻的临床症状。基于对本病病因病机的分析,辨证灵活取穴有助于获得可靠疗效。分析结果揭示了阳经腧穴的使用总频次高于阴经腧穴(比例约为2.4∶1),使用频次在前18位(频次≥3次)的也以阳经穴位居多,提示阳经腧穴被更广泛地应用于脊髓损伤后神经源性肠道功能障碍的针灸治疗中,具有更为关键的作用。本研究关联规则分析中使用频次在前3位的穴位组合依次为天枢与支沟、天枢与上巨虚、天枢与中脘。天枢为手阳明大肠经的募穴,由阳明脉气所发,是胃肠气机之枢纽,主疏调肠腑、理气行滞,《针灸大成·玉龙歌》中就有“脾泻之症别无他,天枢二穴刺休差”的记载,针刺天枢对肠道运动功能具有双向调节作用。现代医学研究亦表明,天枢穴区神经与肠神经系统有确切联系。支沟为手少阳三焦经经穴,能调理气机、通腑降逆,为治疗便秘的效穴。上巨虚为手阳明大肠经的下合穴,主大肠疾患。中脘为足阳明胃经的募穴,又是腑会,《循经考穴编》曰其“一切脾胃之疾,无所不疗。”具有健脾和胃、化痰行滞的功效。基于针灸学“阳病治阴”的理论,募穴可治疗肠腑病症,本病的病位虽在督脉,而便秘、泄泻等临床表现与肠腑病变密切相关,通过刺激天枢、中脘等募穴,可进一步达到调理肠道功能的目的。在针对病因病机的基础上,合理配伍运用穴位组合,则阳气充,瘀滞消,气血和,脏腑调。有研究结果显示,针刺能调节微循环、抑制细胞凋亡,还能促进脊髓的功能恢复及脊髓神经的再生修复,重建神经通路;与此同时,针刺调节肠道功能具有可靠疗效,并有双向调节作用,能使肠道自主神经系统恢复正常,因此针灸治疗本病具有一定的基础和发展前景。针对脊髓损伤后神经源性肠道功能障碍的患者,如何改善其肠道神经功能、提高生活质量是迫切需要解决的问题。本研究通过古今医案云平台对脊髓损伤后神经源性肠道功能障碍的针灸治疗处方进行分析,虽然得出了核心应用穴位及穴位组合规律,但仍存在不足:目前针灸治疗本病的文献数据有限,证据尚不充分,研究结果仍需结合临床实际;未对纳入的文献进行质量评价,文献质量不一,一定程度上影响结果的科学性,因此需要在今后更好地结合临床实践,提高临床疗效。