治愈抽动症(多动症)的法则是“补肾填髓”“祛风健脾”

“医生,我家孩子感冒怎么一直都不好,一直清嗓子、咳嗽”“这孩子,太调皮了,老是做鬼脸,小动作不断”如果孩子出现以上情况,家长要注意,孩子可能患有抽动症了。

抽动症(多动症)是怎么回事?

抽动症又叫抽动障碍,指于儿童和青少年时期起病,以运动性抽动和(或)发声性抽动为特征的神经精神疾病。

美国最近疾病分类将其归于神经发育障碍。抽动障碍多见于5-15岁之间的儿童,男孩多于女孩。

抽动症(多动症)有哪些临床表现呢?

面部肌肉抽动:眨眼、斜眼、扬眉、皱眉、咧嘴、耸鼻、作怪相等。

头颈部肌肉抽动:点头、摇头、挺脖子、耸肩等。

躯干部肌肉抽动:挺胸、扭腰、腹肌抽动。

上肢抽动:搓手指、握拳、甩手、举臂、扭臂等。

下肢抽动:抖腿、踢腿、踮脚甚至步态异常等。

喉部肌肉抽动:异常发音,如干咳声、吼叫声、吭吭声,或发音时重音不当等。

其他:随地吐痰,或不由自主骂人等异于常人之处。

抽动障碍的病因?

本病的病因尚未阐明,近年来的研究报道提示可能是由于遗传因素、神经生化因素、心理和环境因素等在儿童发育过程中相互作用的结果。

Ø 遗传因素

Ø 神经生化因素

抽动障碍发病可能涉及多个神经系统和不同神经递质,当这些神经网络中某个或某些环节出现障碍,致神经递质平衡发生紊乱,从而出现神经功能障碍。

Ø 社会心理因素

抽动障碍可能与应激因素有关,如受到强烈的精神创伤或其他重大生活事件的影响。

Ø 神经免疫因素

20%~25%的抽动障碍发病与感染后自身免疫损害有关,其中约10%与A组β溶血性链球菌感染有关。

Ø 饮食习惯

临床发现,食用含有咖啡因、精制糖、甜味剂成分的食品与抽动障碍病情恶化存在正相关。

中医如何治疗抽动症(多动症)?

中医认为“诸风掉眩,皆属于肝”“诸暴强直,皆属于风”,其病位主要在肝、脾、心、肾。心血不足,则肝无所藏,肝血不足,血不养筋,则见面肌及四肢搐动等;

小儿生理特点为脾常不足,肝常有余,脾虚生痰,肝郁化火,风痰相扇,发为抽搐。

脑底异常血管网病是单侧或双侧颈内动脉远端、大脑中动脉和大脑前动脉近端狭窄或闭塞,伴脑底部和软脑膜形成细小密集吻合血管网的特征性异常脑血管疾病,脑血管造影显示密集成堆的小血管影,酷似吸烟吐出的烟雾,故又称烟雾病[1]。临床表现为反复晕厥、偏瘫、偏身感觉障碍等,症状反复发作,死亡率为4.8%~9.8%[2]。临床根据患者个体情况选择治疗方法,以对症治疗及旁路手术治疗为主,进而促进侧支循环形成改善脑供血,但对手术的技术及时机要求很高,且有一定风险[3]。中医药活血化瘀治疗,在改善症状、控制病情、建立侧支循环方面有一定疗效,笔者有幸跟随翁维良老师门诊,现将翁老门诊治疗烟雾病案例介绍如下。

临床资料

贾某,男,6岁。

主诉:多动难以自制3年。

现病史及刻下症:患者现以多动为主,难以自制,胆小,夜多惊醒,食纳二便皆可,眠少。

诊断:小儿多动症。

证型:肝肾亏虚,筋脉失养。

治法:柔肝固精,养血安神。

方药:小柴胡加龙骨牡蛎汤合酸枣仁汤加减。处方:柴胡3 g,黄芩3 g,清半夏3 g,陈皮2 g,龙骨10 g,牡蛎10 g,炒酸枣仁3 g,川芎2 g,茯苓6 g,灵磁石10 g,珍珠母10 g,炙甘草6 g,生姜2 g,大枣2 g。

用法:一方颗粒,7剂,日1剂,水冲200 mL,早晚分服。嘱患者服药期间调作息,忌食生冷油腻刺激性食物,并嘱其进行按摩推拿等辅助治疗,以条达通畅人体气机。

疗效转归:二诊,唯大便通利,苔中后较厚,加龙眼肉5 g,石菖蒲3 g,继服7剂。三诊,睡眠改善,加黄连 2g,继服7剂。四诊,多动大减,能够自制,能正常学习上课。加琥珀2 g,守方服10剂愈。

临证体会

中医古籍里未有直接记载“小儿多动症”这一病名,根据其主症可归于中医学“脏躁”“健忘”“失聪”“躁狂”等病证。病因多由先天不足、后天护养不当、外伤、病后、情志失调等多因素而致,主要与心、肝、脾、肾四脏的脏腑功能失调有关,其主要病机为脏腑功能失常、阴阳失调、阴虚阳亢[2]。王老师分析,古语有言,人卧血归于肝,心神无血以养则乱动不寐;肝主筋,筋连四肢百骸,躁动之责亦在肝。患儿表现为多动,眠少易惊,病位应在心肝肾。心主血,是一身血液运行的枢纽;肝藏血,是贮藏和调节血液的重要脏腑。《黄帝内经·素问》中阐述“肝藏血,心行之”。全身血液充盈,肝有所藏,才能发挥其贮藏血液和调节血量的作用,以适应机体活动的需要。心血充足,肝血亦旺,肝所藏之阴血,具有濡养肝体制约肝阳的作用。所以肝血充足,肝体得养,则肝之疏泄功能正常,使气血疏通,血液不致瘀滞。小儿“肾常虚”,由于小儿肾精尚未充足, 肾气亦未旺盛,精神情志发育尚不成熟,自我调控能力差,易受外界不良因素的而影响,易出现注意力不集中、多动等症状[3]。治以柔肝固精,养血安神,方予小柴胡加龙骨牡蛎汤合酸枣仁汤加减,柴胡配伍黄芩,使枢机得以和畅;半夏、生姜和胃降腻,茯苓可以安心神、利小便。三方合用,一是调畅情志,神以自制;二是补血安神,养阴柔筋;三是补肾涩精,调和阴阳。标本兼治,兼以珍珠母和灵磁石重镇安神,四诊患儿就诊安坐,多动大减,功效颇著。在诊断和治疗小儿多动症时,应综合考虑多种因素的影响,给予患儿个体化治疗方案,并在治疗过程中需要家庭和社会的共同参与配合,给患儿创造一个合适的治疗环境。

一、名家名方

国医大师朱良春经验方

【组成】生地黄15g,甘杞子15g,当归12g,夏枯草12g,赤芍、白芍各12g,全蝎2g,钩藤12g,僵蚕12g,地龙12g,煅龙骨、煅牡蛎各30g,浮小麦30g,女贞子15g,山羊角20g,龟甲15g,甘草6g。

【用法】10剂,一剂药服3天。

肝风内动,阴虚火旺证

丰某,女,5岁。2010年6月3日初诊。

主诉:不自主眨眼、皱鼻、伸舌1个月余。

患儿家属于1个月前发现患儿不自主眨眼、皱鼻、伸舌,就诊于上海某医院,诊断为抽动症,至今未服药治疗,自我感觉无明显不适。纳可,眠安,二便调,舌质红,苔白,脉弦细小略数。

中医诊断:儿童抽动症(肝风内动,阴虚火旺);

西医诊断:多动症。

治法:养阴柔肝,息风定神

初诊处理:

生地黄15g,甘杞子15g,当归12g,夏枯草12g,赤芍、白芍各12g,全蝎2g,钩藤12g,僵蚕12g,地龙12g,煅龙骨、煅牡蛎各30g,浮小麦30g,女贞子15g,山羊角20g,龟甲15g,甘草6g。

5剂药,一剂药服3天。

二诊:诉药后眨眼、伸舌较前减少,近日感冒,喉中有痰,咳嗽,纳可,眠安,大便日行一次,较硬,小便可,舌质红苔白,脉弦细小略数。此为阴虚肝经风动,治宜守前法继进。

处理:上方加决明子12g,全瓜蒌20g。10剂,一剂药服3天。

三诊:多动症状减轻,诉饮食不香,但每天饮牛奶1斤以上,纳可,眠安,二便自调,苔薄质红,脉小弦。原法继进。

处理:上方加鸡内金8g,谷芽、麦芽各15g,10剂,一剂药服3天。

四诊:患儿家属已经1个多月未发现患儿有眨眼、皱鼻、伸舌等不自主动作,纳可,眠安,二便调,脉小弦,舌质淡,苔白,脉细弦。

处理:二诊方加浮小麦20g,10剂,一剂药服3天。

五诊:患儿药后眨眼、皱鼻未再发作,偶有伸舌,近1个月以来感冒两次,咳声频作,早晚多见,未见咳痰,纳可,眠安,二便调,脉细小弦。守法继进。

处理:二诊方加金荞麦20g,挂金灯10g。15剂,一剂药服2天。中成药:玉屏风颗粒,1包,一日一次。

六诊:患儿已服药3个月,眨眼、皱鼻、伸舌未再发作,但近来发现患儿夜间上床后手足多动,难以入睡,睡梦时有手足抽动,易醒,足底畏热喜寒,纳可,二便调,舌质淡红,尖有刺点,苔白,脉细小弦。辨证考虑为阴虚内热、肝旺风动,需耐心用药,调整机体功能,方可根治。

处理:

生地黄15g,甘杞子12g,钩藤12g,僵蚕10g,生龙骨、生牡蛎各15g,浮小麦20g,山羊角18g,龟甲18g,女贞子15g,茯神15g,甘草6g。

20剂,一剂药服2天。

七诊:眨眼、皱鼻、伸舌未再发作,仍有上床后难以入睡,翻身频作,梦中踢被,足热欲就凉。睡中欲惊时有手足抽动。近1周感冒后,咳嗽咯厚痰,色黄白量多,纳可,二便调,舌质红苔白腻,脉浮弦。考虑患者感受外邪后引发痰咯,诱发抽动症发作。

处理:上方去龟甲、浮小麦,加金荞麦20g,浙贝母10g,苍耳子10g,化橘红8g。10剂,一剂药服2天。

八诊:患儿服前药后,出现腹痛、恶心欲吐,遂自行停,已有2个月未服药,但自我感觉无明显不适,情绪激动时偶有伸舌,无眨眼、皱鼻等动作,仍易于感冒。纳可,眠安,二便自调,苔尖偏红,脉小弦滑。原法继进。

处理:

钩藤10g,生白芍12g,僵蚕8g,蝉蜕8g,生龙骨、生牡蛎各15g,山羊角15g,地龙10g,女贞子12g,金荞麦15g,甘草4g。

15剂,一剂药服2天。

中成药:玉屏风颗粒,1包,一日一次。

随访情况良好。

按语:

此为取得明显效果的小儿抽动症。

患儿经治疗不自主眨眼、皱鼻、伸舌已基本消失。

从“养阴柔肝”角度辨治本病,概由小儿肾气未充、形体未盛,脏气不平,“纯阳之体”更易风动,故辨治本病多从调肝肾、息风安神为法。

诊 治 思 路

本案例为5岁儿童,以“不自主眨眼、皱鼻、伸舌1个月”诊断为“抽动症”,诊见舌质红,苔白,脉弦细小略数。

综合考虑此为肝阴不足所致“风动”之证,立“养阴柔肝、息风定神”为法,以生地黄、甘杞子、当归、夏枯草、赤芍、白芍、全蝎、钩藤、僵蚕、地龙、煅龙骨、煅牡蛎、浮小麦、女贞子、山羊角、龟甲。组方以四物汤为基础,加甘杞子、女贞子、龟甲滋养肝肾阴津,全蝎、钩藤、僵蚕、地龙息风定惊、解痉安神。1

5天后,患者复诊诉药后眨眼、伸舌较前减少,守前法继进。服药至45天后,症情明显缓解。

再治疗3个月,患儿眨眼、皱鼻、伸舌未再发作,唯夜间上床后手足多动,难以入睡,睡梦时有手足抽动,易醒,且有足底畏热喜寒,考虑阴虚内热、肝旺风动之证,原方加生龙骨、生牡蛎、茯神潜阳宁心安神。

药服40天,患儿眨眼、皱鼻、伸舌未再发作。

经 验

小儿发生多动症与生长发育过程中脾肾两本不足、脏气不平有关,涉及脏腑为肝、脾、肾,发作时尤以肝为当责之脏,故多从肝风论治。

肝风易动的原因,多与“肝阴肝血不足”有关,故多从阴血并滋着手。同时强调小儿脏腑娇嫩,虽生机旺盛,但此生机为“稚”,柔而弱,易折易损,故宜培之养之,使“少阳”升发有序,不可过用苦寒清凉以防直折少阳,或过用温燥伤其阴津,治宜“柔养肝阴”。

至若有邪滞不解郁而发热者,清解当用则用,以免发生虚虚、实实之变。

国医大师张学文经验方

【组成】羚角钩藤汤加减:天麻6g,钩藤6g,菊花9g,炒麦芽10g,全蝎5g,白芍9g,天竺黄6g,胆南星5g,茯苓10g,菖蒲5g,僵蚕6g,羚羊角粉0.2g,龟甲10g,鳖甲10g,栀子6g,炒白术10 g,甘草5g,神曲10g,丹参10g,焦山楂10g,郁金6g。

【用法】7剂,水煎服,龟甲、鳖甲先煎,钩藤后下,羚羊角粉冲服。

病案

患儿卢xx,男,7岁,住市北区重庆南路xx号。

主诉

因发育迟缓、多动7年,于2017-3-18就诊。

病史

患儿有先天性房间隔缺损。约1岁时家人发现患儿发育迟缓,语言运动智力障碍,年岁越长越明显,以至于安静1分钟都困难,注意力无法集中持久,有时候发怒能连续蹦跶、叫喊15分钟,大小便不自知。在某儿童医院康复治疗后稍好转但不明显,在我科中药治疗后大小便能基本自知,暴怒发作减少,多动减轻。但仍发育迟缓,多动,语言障碍,乱说不停,含混不清,无逻辑,不能说出完整的简单句子,不能清楚表达简单意愿,外出时总是自顾自走,不知道跟从家长。自汗多,动辄汗出。平素易感冒,易受惊,有时闻及响声会抽搐。手足心热,易摔跤。常有不易控制的暴怒、咬人打人毁物,纳可,眠可,尿频,约1小时1次,有异味,浑浊。需要外婆和母亲专门照顾,一分钟都不能离开,家人筋疲力尽。

体查

神清,检查不合作,需要家长摁住才能诊完脉,期间不停挣扎乱动。问之不答,自顾自玩。舌稍暗,苔薄黄,脉沉细。

诊断

中医诊断:五迟

西医诊断:1.儿童发育迟缓 2.多动症

辨证:肾精不足,肝风内动,痰瘀互结。肾为先天之本,藏精,主骨,生髓,脑为髓海。患儿先天不足,肾精不固,故发育迟缓,智力低下;肾开窍于二阴,故二便不知,尿频;肺气虚卫外不固则汗出、易感冒;“诸风掉眩,皆属于肝”,肝火上炎、肝风内动,故易怒、好动、抽搐;心火则小便浑浊。总属肾虚、肝热、痰浊、血瘀,心肝脾肺肾五脏俱病,属于虚实夹杂之证。

治法方药

应以清肝止痉、活血化痰、补肾健脾为法,方用羚角钩藤汤加减:

天麻6g 钩藤6g 菊花9g 炒麦芽10g

全蝎5g 白芍9g 天竺黄6g 胆南星5g

茯苓10g 菖蒲5g 僵蚕6g 羚羊角粉0.2g

龟甲10g 鳖甲10g 栀子6g 炒白术10 g

甘草5g 神曲10g 丹参10g 焦山楂10g

郁金6g

7剂,水煎服,龟甲、鳖甲先煎,钩藤后下,羚羊角粉冲服。

服药后患者逐渐好转,后又在我科多次复诊取药,患儿病情显著减轻。2017-8-19随访,患儿已经基本没有暴怒发作,能在一定程度上听从家长控制情绪,做事有始有终,外出能主动跟从家人和主动找家人,已经能够跟着家人学唱歌、说话,能说出较完整的简单句子。大小便能自理,自服药后未再抽搐。智力、情绪明显好转。服药后出汗正常,5个月来很少再感冒。照顾他的母亲和外婆终于可以睡个安稳觉了。

按语

该患儿属于典型的“疑难杂症”,先天性疾病不好治,神经系统疾病不好治,患儿不合作不好治。从中医角度说,五脏俱病,虚实夹杂的病也不好治。所以先前多方治疗效果欠佳。抓住了疾病的根源和本质:肾虚、肝热、痰浊、血瘀,以羚角清肝止痉为君,结合菊花、栀子清肝泻火,以龟甲、鳖甲、白术、茯苓、焦三仙补肾健脾,以天麻、钩藤、僵蚕、全蝎、羚羊角祛风止痉,以茯苓、胆南星、天竺黄化痰,以郁金、丹参、焦山楂活血化瘀,以芍药甘草汤养血柔肝;菖蒲芳香开窍、豁痰止痉,醒神益智,引药入脑;诸药合用,相得益彰,准确针对病机,故取得良好效果。

二、“补肾填髓”“祛风健脾”是治疗抽动症(多动症)的根本大法

抽动症(多动症)病机首先是“髓海空虚”,其次是肝脾失调,因此其根本治疗大法:“补肾填髓”“祛风健脾”。

《素问·五脏生成篇》曰:“诸髓者,皆属于脑。”《灵枢·海论》曰:“脑为髓之海。”“髓海空虚”就不能很好地控制其神志、形体状态而导致抽动、语言、行为失常。

《素问·至真要大论篇》曰:“诸暴强直,皆属于风”“诸风掉眩,皆属于肝”“诸痉项强,皆属于湿。”说明风邪侵蚀、肝风内动、脾失健运、湿气内阻是造成肢体抽动、痉挛、多动等的主要原因。

三、导引术——零费用、不求人、随时做、见效快

“导引术”照顾全面,八个动作环环相扣、简单易行、安全舒服。上班族,每天20分钟,全身精神抖擞。老年人,每天30分钟,周身通泰舒坦。

“导引术”是我们奉献给大家的“大道至简”养生大法,按照中医 “君臣佐使”处方原则,创新而成:

“君”药—-“摩腹”,从“根上”解决问题,引气归元。

“臣”药—-①“揉腰”,襄助肾气,疏通经络;②“搓涌泉”,用心经“劳宫穴”搓肾经“涌泉穴”,心肾相交,阴阳交接,养肾固精。这两个动作是输布气血。

“佐使”药—-①“瞪眼”,凝聚肝气,清肝明目;②“搓耳”,延迟或减轻耳鸣耳聋症状;③“梳头”,提振精神,清醒头脑;④“鸣天鼓”,延缓记忆力减退;⑤“提肛”,提升阳气,通利大便。这五个动作把人们在日常活动和锻炼时很难触及的人体末端气血打通,是使用气血。

★摩腹

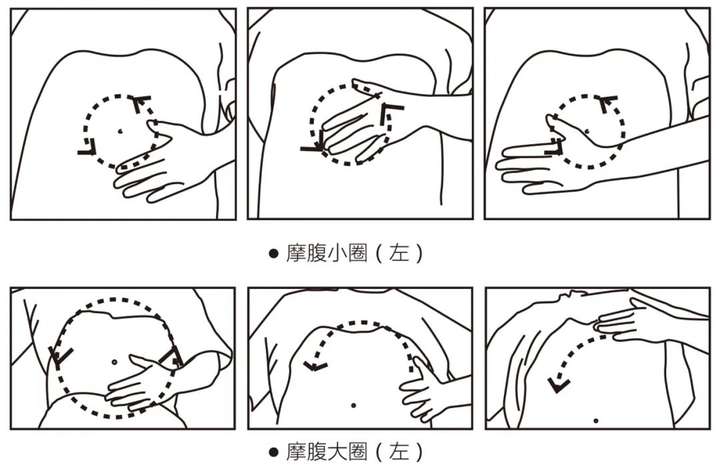

按摩五脏六腑,从“根上”解决问题。躺床上,先左手逆时针方向在腹部按摩99次,小圈、大圈随意,然后右手顺时针方向在腹部按摩99次,小圈、大圈随意。小圈是指环绕肚脐周围,大圈是指环绕上至乳房,下至耻骨联合(毛际)。

★揉腰

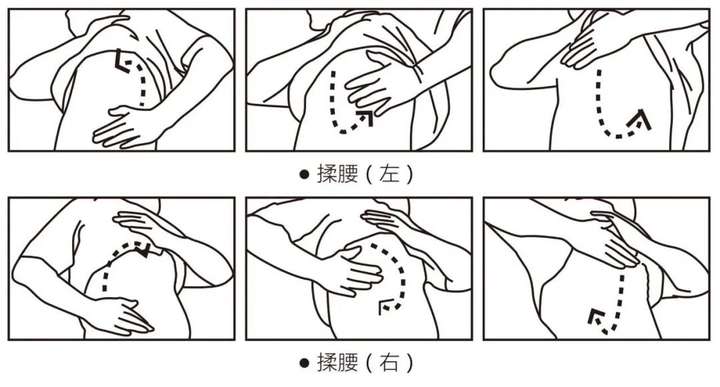

左右各99次。襄助肾气,疏通经络。

★搓耳

用食指和中指夹着耳郭上下搓动99次,延迟或减轻耳鸣耳聋症状。

★鸣天鼓

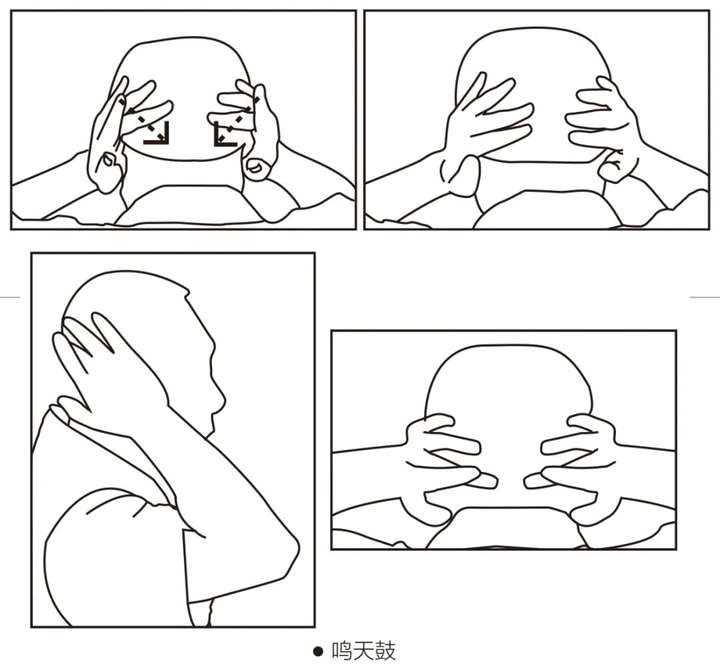

坐床边或躺床上稍微抬起头。左右手分别捂住左右耳,然后用食指通过弹中指,从而形成一个力量打在风池穴内上方。各99下。

★搓涌泉

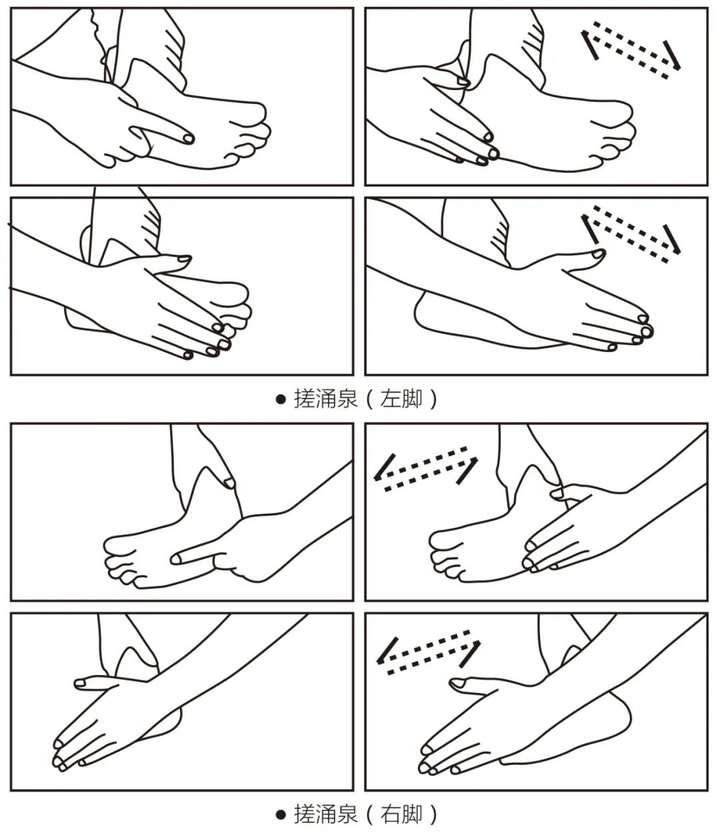

左手搓右脚,右手搓左脚,看电视就可以搓,99次。相当于“劳宫”穴搓“涌泉”穴,阴阳交接,养肾固精。

★提肛

至少有两方面作用——提升阳气,通利大便。不是说男的需要阳气,女的也需要阳气,所有人都需要阳气,人活的就是一口阳气,提肛是最好的提升阳气的办法之一;二是可以通利大便,延迟或减轻肛周疾病的发生。一般每天提肛200次,大便不畅时需每天提肛800次。

四、抽动症的最好解决方案——腹针

腹针充分体现了中医药预防、治疗疾病的精髓——脏腑、经络、局部同时异空并举:

先从调整脏腑功能及任督二脉功能入手,产生气血;

其次疏通肾经、胃经、脾经、肝经、冲脉、带脉等经络,使之很好地输布气血;

第三将气血导至局部症状,使用气血,故能效如桴鼓。

对抽动症(多动症)能达到立竿见影的效果,而且可以取得很好的远期疗效。

国医大师贺普仁:治疗小儿多动症

贺普仁在多年临床实践中,总结出经络病变时“气滞则病,气通则调,调则病愈,针灸治病就是调理气机”的学术观点,于上世纪80年代形成了“病多气滞”的病机学说和“微通法”、“温通法”、“强通法”组成的“三通法”理论。多年来,贺普仁以此攻克了许多疑难病症,现将部分常见小儿疾病的治疗介绍如下。

临证经验

小儿多动症指智力正常或基本正常,临床表现为与其智力水平不相称的活动过度,注意力涣散,情绪不稳定和任性、冲动,以及不同程度的学习困难,言语、记忆、运动控制等轻微失调的一种综合性疾病。其致病因素很多,如遗传因素、轻微脑损伤、脑发育不成熟、工业污染、营养因素、家庭和环境因素、药物因素(鲁米那、苯妥英钠)。多见于学龄期儿童,男性多于女性。

病因病机

先天禀赋不足:如孕母妊娠期有病毒感染或有影响胎儿的用药史,以及分娩时有宫内窒息史等各种因素,影响了胎儿的正常发育。

饮食因素:如饮食中营养成分不足,或营养成分搭配不当,或过食生冷损伤脾胃,造成气血亏虚,心神失养;过食肥甘厚味,产生湿热痰浊,阻滞气机,扰乱心神。

外伤和其他因素:如产伤以及其他外伤,使气血淤滞,经脉不畅,心肝失养而神魂不安;或由于其他疾病之后,虽原发病痊愈,但已造成气血逆乱,使心神失养以致神不安藏而发病。

临床表现

本症状咳嗽阵作,昼轻夜重,咳时连声不已,面红目赤,涕泪交流。剧咳时痰中带血丝,甚则鼻衄,舌苔黄,脉数有力。本证为邪郁化热,热灼津液所致。伏痰与邪热互结,阻塞气道,肺气上逆,故见痉咳不止,必待痰涎咯出而已。肝胃气逆则呕吐,涕泪俱作。气逆伤络,热亢于上,则面红目赤,痰中带血。

恢复期

注意力涣散,思想不能集中,坐立不安,喜欢小动作,活动过度;情绪不稳,冲动任性,动作笨拙,学习成绩低于同龄同学,但智力正常;轮替试验、指鼻试验、指指试验阳性。

治疗

治则:宁神定智,调和阴阳。

取穴:百会、攒竹、心俞、通里、照海、大椎、腰奇。

刺法:毫针刺,用平补补平泻法,每日1次,每次留针30分钟,10次为1个疗程。小儿不便留针者,可毫针速刺。

典型医案

吕某,男,9岁。多动多语已10个月。患儿1年前有外伤病史,头部被击伤,头皮下血肿,经治疗后血肿消失,自10个月前始,患儿常出现耸肩搐鼻,挤眉弄眼,手脚易动,上课时精力不集中,做小动作,有时骂人打人,学习成绩明显下降。后经某医院诊断为“进行性抽搐”,又经某儿童医院诊断为“抽动秽语综合征”,经治疗后未见明显效果,经人介绍来此就诊。舌淡红、苔薄白,脉细数。

诊断:小儿多动症。

辨证:患儿外伤,气血瘀滞,阴阳不调,心肝失养,神魂不安。

治则:采用调和阴阳,化瘀通络,宁神安魂。

针灸取穴:攒竹、大椎、腰奇。以毫针刺之,不留针。

患者隔日针治1次。5诊后挤眉弄眼、搐鼻耸肩动作消失;10诊后活动明显减少,较少与同学吵架骂人,自我控制能力增强;15诊后患儿已能遵守课堂纪律,学习成绩较前提高;20诊后已基本正常,能团结同学,尊敬老师,按时完成作业。

按:多动症是发生在儿童的一种疾病,在6-8岁儿童中发病率最高,或者说在此期间的临床表现最为突出,由于本期的发生是渐进性,病程多在6个月以上,从中医角度可以认为是在儿童发育过程中渐进形成的一种阴阳失调现象。

儿童在此阶段的发育特点是功能(阳)蓬勃旺盛,物质(阴)相对消耗过多的“纯阳之体”,阳主动,阳盛阴衰,阴阳失衡是多动症患者发病的关键。心藏神、肺藏魄、肝藏魂、脾藏意、肾藏志,此为五神。五神是五脏的生理活动,也包含了现代医学所指的中枢神经活动。五神的活动实际上以心为主,即心神居于统率其他四神的地位。儿童多动症,不论何种类型,所共同的表现均为五神失调,尤以心神失调最为多见,即神不宁、意不周、志不坚、思不专、虑不远、智不谧的神志病变。

中医强调形体决定精神,又重视精神在生命活动中的统帅地位,多动症患者心神不宁,五神不安则表现形体多动、口多言、打人骂人、自我失控。气与血,一阴一阳,互为根本,相互促进,维持着脏腑生理功能正常协调。多动症患者气血逆乱,脏腑失养,经络不畅,故失其和平,出现病态。

治疗多动症要重视调理气血阴阳,安神宁志。常用穴位中以督脉之大椎穴,以及督脉循行线上的腰奇穴抑阳而息风。督脉属阳,多动症临床表现以多动多言为主,故为阳盛之证,取督脉阳经之穴以抑制阳盛而达调理阴阳之目的;攒竹为足太阳膀胱经穴,有镇惊安神之功,历来为医家所用安神之要穴,也是贺老善于应用之穴。以上穴位合用,治疗多动症可收到很好效果。