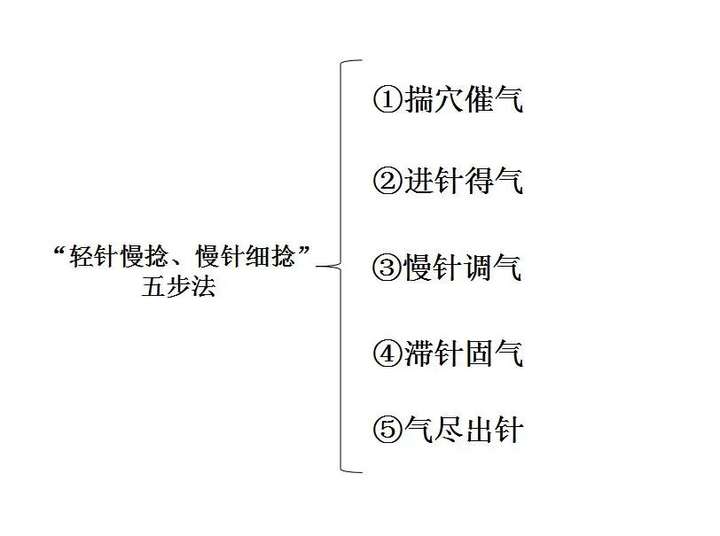

轻针慢捻、慢针细捻”五步法分解

轻针慢捻、慢针细捻手法,是数十年临床实践总结出来的宝贵经验。在具体的操作中,这一手法又可分成五步,本文,对“揣穴催气、进针得气、慢针调气、滞针固气、气尽出针”这五步法进行了阐述,给大家分享了很多扎针的原理方法和技巧心得。

“轻针慢捻、慢针细捻”五步法

针灸,最重要的就是扎针的手法。因为扎针是一门非常注重临床实操的技术,我们扎针肯定是要通过手去扎的,所以这个手法很重要。就是八个字,“轻针慢捻、慢针细捻”。后来我们在临床操作过程中,就把这个“轻针慢捻、慢针细捻”的手法分成了五步,这样大家会更容易理解。

第一步,我们叫做“揣穴催气”。我们扎针的时候,用两个手,一个叫压手,一个叫刺手。一般我们是右撇子,以右手为主,所以我们的左手是压手,右手是刺手。就是说用左手轻轻地按压或者按摩要针的这个穴位,右手拿着针往里刺,这叫什么?《标幽赋》说,“左手重而多按,欲令气散,右手轻而徐入,不痛之因。”“欲令气散”,什么气?就是卫气。因为卫气是起保护作用的,说白了就是你用手在穴位上给它按压一下,可以起到按摩的作用,使皮下的肌肉放松,那么在进针的时候是不是疼痛感就减轻了?就像我们小时候在屁股上打针一样,那护士说不要紧张,把屁股放松,不要把屁股绷紧。你要是绷紧的话,扎进去肯定特别疼,而且不容易扎进去。拍一拍屁股放松,捏一捏,你一放松,他插一下,扎进去,疼痛感要减轻很多,就这个道理。就是“左手重而多按,欲令气散”,就起到这么个作用。

我们说“右手轻而徐入,不痛之因”,就是轻轻的快速进针。不要噗嗤一下插进去,那太疼了,我们就破个皮,轻轻的像蜻蜓点水一样,但速度要快,要轻柔。破皮进去之后,疼痛感就很轻了,然后“进针得气”。我们在扎针的过程中,一般分天部、人部、地部,很多时候刚扎破皮到天部的时候,就已经开始有针感,就会有麻或者酸胀的感觉,这叫什么?这就叫得气。我们说针灸要“气至而有效”,气是什么?气就是针感,就是酸、麻、胀、痛等针感。

先进针得气,然后怎么样呢?调气。因为有的人针感不是很明显,我们就要“轻针慢捻、慢针细捻”,轻轻地往里捻针,往下插,这叫什么?“慢针调气”,找这种感觉。要和患者交流,扎进去什么感觉?是疼了,还是胀了?还是酸了,还是麻了?因为这针扎在患者的体内,具体感觉只有他才清楚。当然了,如果你扎针的时间长了,有经验了,你也可以从患者的面部表情、他的身体反应或者你手下的感觉判断出来,得气的效果怎么样。

《标幽赋》里面讲的,什么叫得气呢?“如鱼吞钩饵之浮沉”,就好像鱼咬了钩一样,那个针扎到患者体内不容易往外拔,有种紧致感。没有得气是什么感觉呢?“如闲处幽堂之深邃”,跟水豆腐似的,空落落的,就没有得气。但是具体还是要和患者进行沟通。如果一寸半的针扎进去一寸了,还没有感觉,我们可以把它轻轻地提起来,再慢慢地捻下去,或者可以把针尖往上下左右稍微偏一点点的方向,慢慢地找这种感觉,手法一定要轻柔,这就叫“慢针调气”。

当患者有了感觉,说麻了麻了,或者感觉酸了酸了,胀得不行。然后我们就用大拇指和食指捻着针轻轻地往前一推,这叫什么?“滞针固气”。轻轻一转,这么一下子,就到位了,就不要再动了,加强一下针感就可以了。

我们扎针调理,一般是躺在床上半个小时或40分钟。有的患者着急,半个小时也行。如果有时候不着急,躺40分钟或者睡着了躺一个小时都可以。但是时间别太长了,醒来的时候给他起针,你怎么扎进去的,就怎么捻出来。比如说我前面滞针往前推了半圈或者一圈,那我起针的时候,我再推回来,再慢慢地捻转,这个针就起来了。

当然,在临床经常发生滞针,有时候可能这个医生经验不够,或者是太着急了,捻转得太厉害,老是朝一个方向捻针,捻多了以后,是不是就把那个肌纤维缠绕在这个针身上了?那你在起针的时候是不是就起不出来了?一起就觉得起不动了,那怎么办呢?你要往回捻,慢慢地找这种感觉,把它松开,或者再往下捻,再往下插一下,再起提。还有一个方法,就是在滞针部位的旁边再扎一针到两针,使他那里的肌肉松弛,这个针就拔出来了。所以,滞针的时候不要着急,慢慢地捻针,慢慢的就松开了。

我们的针灸在手法上不谈补泻,有一些烧山火、透天凉,这个我们是不谈的。但是补泻对不对?我们不妄加评论,我只是说我们针灸的手法上不说补泻,我们只说刺激量。那这个刺激量是多少呢?就是说“轻针慢捻、慢针细捻”,就是一点一点地给他这个针感,就好像什么呢?我们往这里头倒水,我们不能把一瓢水一下子全倒进去,结果倒进去都洒出来了,而且洒得到处都是,就是说你这个手法太重,患者是不是感到很痛苦呢?我们拿个小壶给它一点点倒,就像小溪水一样,慢慢地给它倒满了,这样患者感觉很舒服,而且效果还很好。

“轻针慢捻、慢针细捻”的过程中,要和患者进行沟通,问他的感觉怎么样。比如说我们扎环跳穴的时候,这一针扎上去,他必须麻到脚底才对,他说麻了,到脚底了,再轻轻往前一滞针,这就可以了。比如我们扎足三里,刚开始他可能是酸胀的感觉,在捻插的过程中,他就会有麻的感觉,麻到脚底了,麻到脚背了,这时候把针轻轻地往前一推,一滞针。患者说“啊”,肯定是这样的感觉,或者会皱下眉,我们到这儿就可以了,这刺激量就足够了。就刺激量而言,要慢慢地、轻轻地给,不要一下子给他太猛,提插特别迅速是不合适的。总结下来,最好就是“轻针慢捻、慢针细捻”,多和患者交流,一定要问患者他的感觉是什么,这样才能做到最好的手法,效果是最好的,大家临床上可以试一试。

巅顶头痛扎太冲,立竿见影

其实我们在临床上这么多年总结下来,不管西医也好,中医也好,在所有治疗痛症的方法中,针灸的效果是最好的。

像我们治疗头疼,更是数不胜数,这种例子太多了!比如我们有一个是三甲医院的护士,她当时就巅顶痛,而且来例假的时候痛,还恶心呕吐。最典型的就是肝气不舒、肝气横逆犯脾胃造成的呕吐。你看,肝经循行是不是与督脉会于巅顶?所以,如果头顶痛的话,我们从厥阴入手,用太冲。为什么用太冲?大家知道五腧穴,“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛”,太冲是不是肝经的输穴呢?所以我们要用太冲,这就是穴位特性。大家一定要知道五腧穴,治疗疾病效果是非常好的。

这个护士在她们医院看病的时候,脑袋上扎了满满一头针,一点效果都没有。后来没办法,找到我扎,因为她有个朋友身体不好,是我扎好的,就把她介绍到我这儿来扎。我说这不对,头痛医头,脚痛医脚。首先我们要辨证,她经期时头痛,跟她肝的疏泄功能不好有关系。肝气不舒了,而且有呕吐症状,一看就是肝气横逆犯脾胃造成的。所以当时我首先给她扎太冲穴。说到这,我再多说一句,我们知道,治疗腹痛腹泻的穴位有很多,阴陵泉、足三里等等,但是太冲也能治疗腹痛腹泻,它们区别在哪呢?从脏腑辨证,从经络辨证入手。她这个属于肝气横逆犯脾造成的,肝气生发太过,肝郁气滞造成的。所以我们用太冲,太冲是什么?太冲是肝经的输穴,五行属土,内应于脾。所以,太冲穴既能疏肝,也能健脾,扎太冲是绝对非常准确的。

扎太冲之后,再给她扎个照海,疏肝解郁。因为肝火太旺,肝气生发太过,我们是不是要滋水涵木?然后再给她扎健脾胃的,扎足三里、阴陵泉,加个内关。因为内关是手厥阴心包经的穴位,内关和太冲同属厥阴,这叫同气相求。而且内关宽胸理气,引气下行效果特别好,像呃逆、打嗝、呕吐,扎内关效果特别好。扎了内关之后,马上就有气往下走的感觉,这叫引气下行。所以,给这个护士扎太冲、照海,加上阴陵泉、足三里、内关,当时扎了立马就不疼了,后来扎了三次就好了,就这么简单。

我们再说一个,就是我们中医馆有一个大夫姓王,她是开中药的。她前一天可能冲了凉水,结果第二天又来例假了。然后她身体不舒服,就跟我说,我今天身体不舒服,我想回家了。我说咋了?她说,我头疼,不知道是不是因为来例假,可能还冲了凉水,感觉不舒服。

当时我说来来来,把鞋脱了,我就给她扎了下太冲,马上好了80%,脑袋一下子就轻松了。她说真没想到扎针效果这么明显,因为她开中药不扎针。后来我说那行,把那只脚的鞋也脱了,我再给你扎一下,把两个太冲一扎,100%好了,当时就好了。我说还回不回家了?不回了。就好了,立竿见影。

肝经循行与督脉会于巅顶,巅顶头痛我们都用厥阴经,扎太冲。而且不管他是阴寒阳热还是其它原因造成的,只要是巅顶痛,通过经络辨证属于足厥阴肝经的问题,扎太冲效果都特别好。这里面既有经络辨证,也有一些穴位的特性。所以,为什么它的“是动病”和“是主所生病”是这个问题,为什么我们要用这个穴位?如果大家把这些都掌握了以后,再去治病,那绝对是有的放矢,一针见效。

痢疾扎内关,一针见效

内关穴是我们针灸经常用的穴位,内关既是手厥阴心包经的络穴,也是八脉交会穴。内关穴的治疗范围非常广,它既能治疗心脏方面的疾病,也能治疗神志方面的疾病,像我们治疗失眠,也是常用内关的,而且它还可以治疗消化系统疾病,效果也是非常好的。为什么呢?就是说为什么知道内关治疗痢疾效果好,这里有一个小故事。

我年轻的时候,当时有一个患者到医院来找我。他就说,大夫快快快,拉肚子拉得不行了,痢疾,你赶快给我扎一针。他也不知道什么穴位,就指着胳膊上的位置,一看是内关穴。我爸就想,痢疾用内关?不想听他的,但人家后来说,你就给我扎这个位置,扎了就能好。当时我爸还挺不乐意的,说你哪懂这些东西了,一个患者嘛,你又不是大夫。但人家是个领导,官挺大的,又不好意思不给人家面子,就扎,结果一扎下去,那患者长出了一口气,肚子一下就舒服了。

效果这么明显!可意外了。就问他,你咋知道扎这个穴位能治疗拉肚子?他说,当时他们都是北方兵,打到南方的时候,那种瘴气比较多,很多士兵就拉肚子,一个连可能一百来号人,有七八十号人都在拉肚子。当时经过一个村子,有个老太太,就把她那纳鞋底的大头针,给那些解放军战士,每个人扎一下,扎一个好一个,扎一个好一个。他当时就记住这个了,一扎就好。所以说,这个内关穴治疗消化道疾病效果也是非常好的。大家临床上遇到这个可以试一试,我相信是能够一针见效的,我们在临床上都是这么扎的,效果非常好。

照海取穴与教材的区别

再给大家讲一下,我们针灸的一些特点。说到这个照海穴,包括我们前面讲的会阴穴,很多穴位,我们取穴的位置和教材上是不一样的。

像这个照海穴,我们和教材讲的也是有区别的。

教材上讲的是内踝下凹陷处,在骨头缝那个地方。

针灸取的是内踝直下,到骨肉结合处。

这个位置,第一个针刺起来更好扎,第二个效果非常好。

其实很多传统的老中医都这么扎,包括看一些文献的时候,都一百多岁的老人,可能现在都不在了,其实他们扎照海和教材上也不一样,都是内踝直下到骨肉结合处那个位置上,都是这么扎。以后我们可以给大家多做一些分享,包括安眠穴、申脉穴,还有大钟,就是很多穴位取穴和教材上还是有区别的。