揭秘中医圆运动脉法

经络是人体气血运行的通道,寸口脉作为手太阴肺经的一部分,必然也被气血所充满,所以研究脉象究其根本就是研究脉中气血的情况。而寸口脉之所以历来被用于诊断疾病,是因为全身脏腑气血的情况都能在寸口脉上显现出来,人们根据显现出来的情况就可以判断疾病的根源所在。那脏腑的信息在寸口脉是如何分布的?

《四圣心源·寸口脉法》曰:“心与小肠候于左寸,肺与大肠候于右寸,肝胆候于左关,脾胃候于右关,肾与膀胱候于两尺,心主三焦,随水下蛰,亦附此焉。”

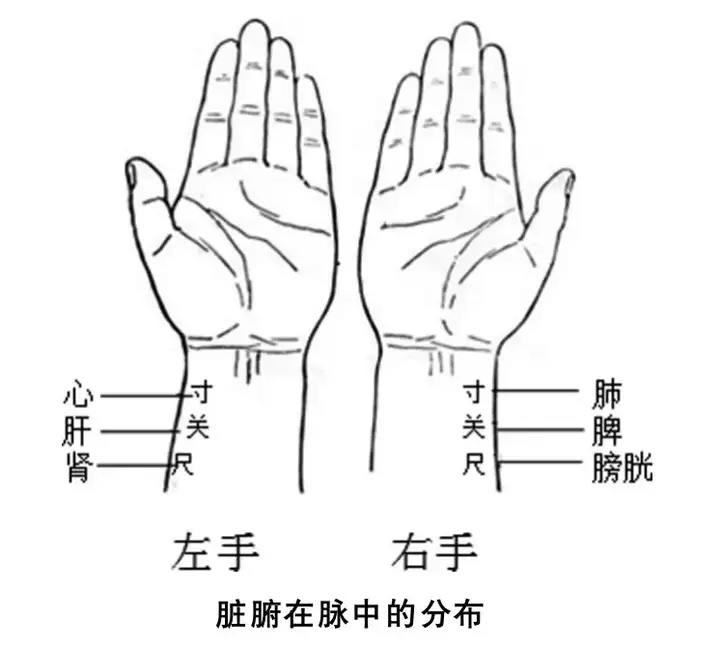

心主三焦是心包和三焦的意思,不是心主导三焦,心包和三焦的相火问题等下再谈。现在先看其他已经在寸口处被黄老分配好位置的脏腑(见下图)。通过对圆运动理论的学习就可以知道,脏腑是有主次之分的,脏主管腑,人体气血的运行规律大都由五脏决定,五脏气血的运行状况决定了人体的健康程度。所以在思考疾病根源时,先以五脏为核心找问题,再考虑腑的问题。下图就体现了这种思路,又因为膀胱在圆运动中有独特地位,所以六腑独有膀胱出现在图中。

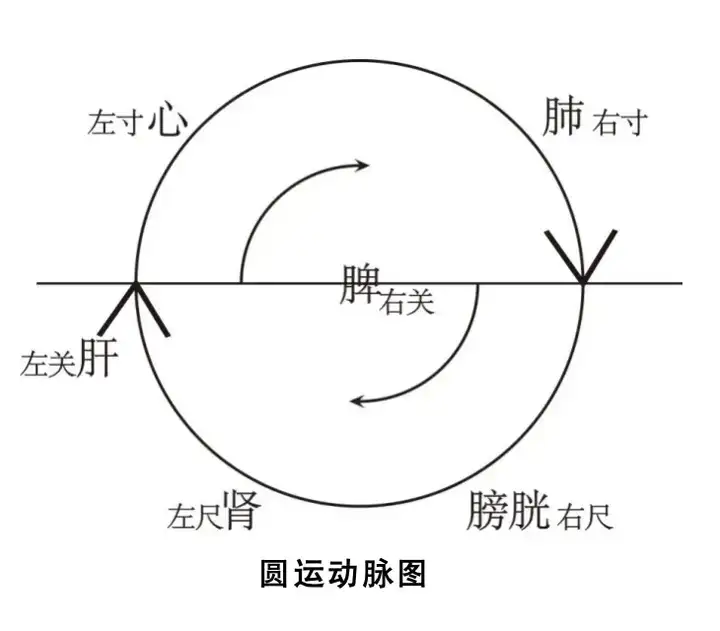

接下来根据黄元御的脉法理论画一幅中医历史上还从未出现过的图——圆运动脉图。

将左右手的寸关尺连成一个圆,把脾的位置放在中心就成了这个圆运动脉图(见上图)。大家发现没有上图和圆运动规律图几乎一模一样,难道脉法也符合圆运动规律?

没错,脉法符合圆运动规律正是黄元御的独特思想。从左尺到左关,再到左寸、右寸、右关、右尺再回到左尺构成了脉之小圆,透过这个小圆可以了解人体内气血圆运动的情况。眼睛是心灵之窗,而寸口脉则是圆运动之窗。换句话说诊脉者合握患者左右脉犹如握全身之气血。接下来说说圆运动脉法的具体情况。

浮沉大小

阳浮而阴沉,这是阴阳固有的性质。脾土居阴阳之中,所以其脉在浮沉之半,其位在关。浮沉该怎么判断呢?浮脉是指以比较轻的指力就能感受到脉象,沉脉则要用重手按倒筋骨才能感觉到跳动。也可以认为浮在体表而沉在体内。脾脉在浮沉之半,手指要用适中的力来感知。《四圣心源·浮沉》:“关者,阴阳之关门,阴自此升而为寸,阳自此降而为尺,阖辟之权,于是在焉,故曰关也。”如圆运动脉图所示,脾就像横贯左右的一扇转门,左阴升而右阳降。左升则肝木达,右降则肺金敛,所以脾候于左右两关。这就奇怪了,之前不是说脾胃候于右关,怎么就成了两关了?

人之气虽分六气,然六气周游而化一。整个圆运动就是一气在变化,而寸口脉既然为圆运动之窗,理应也为一气运行。气之升降受脾土枢纽的控制,所以气在升和降时都与脾土有关,那自然两关都能候脾胃。只不过因为肝也候于左关,所以在右关脉中能更加清楚地了解脾胃的情况。

如果脾土虚弱,那么就会导致脾阳不升、胃阴不降。由于脾阳不升所以肝木不达,肝木不达则胆木不降,这是因为肝胆互为表里,与脾胃之间的关系是一样的。

这个时候两关部的脉象都会大,左关大是因为阳从肾水左升为肝木,脾不升导致肝木没办法继续左升,所以肝木之气郁聚于左关,右关大是因为胃气不降,而胆木没办法右降,所以郁滞在右关。故黄老说:“左关之大者,肝脾之郁而不升也,右关之大者,胆胃之郁而不降也。”

相火通过足少阳胆经下藏于肾水,现在胆木不降,相火也就敛降不了。没法敛降的相火会发挥其火易上炎之性,肺金原来的清气被上炎的相火郁蒸化而为火,平常上火的症状就是这样产生的,此时肺的右寸脉会变大。肝木郁陷不升,木中的温气就会抑遏于下,而生下热,于是候肾的左尺脉也会大。这就是黄老所说的:“右寸之大者,肺金之上逆也,左尺之大者,肝木之下陷也。”

左手脉象

通过了解由土虚引起脉象变化的过程,可以知道在研究脉象时要以六气圆运动为核心,而不是单独考虑某个脏腑。所以彭子益建议我们在把脉的时候,“只觉两手按着同一个圆运动的气体”,这是脉诊的妙法,也是学习脉法的捷径。

想根据脉诊来判断疾病就必须先知道常人的脉象,那怎么用圆运动来思考常人的脉象呢?

常人六气皆平和,其土气冲和则脾能升胃能降。肾为水脏,其性为沉,但肾水中闭藏着宝贵的坎阳,所以沉中带浮。沉中带浮是指手指用重力按到筋骨时能感受到脉气正往上升,这就是“阴体虽沉而内含升意,则沉中带浮”。所以常人候肾之左尺脉沉而濡实,脉沉而能感到气血柔顺充实而有生意。

肝木生于肾水,木气的状态为初阳萌于肝血,《黄帝内经》里说的“厥阴常多血而少气”,就是指厥阴肝木中血多而气少的状况,所以肝与肾一样皆为沉。然而木中的温阳比肾中的坎阳多,所以肝沉中之浮性较肾更为明显。肝木随脾土而能达,木气升达于上而成心火,这个过程中木气显示出升发的本能,所以肝脉会较其他脉象长,故常人候肝之左关脉沉而牢长,给人感觉到脉象虽沉但有非常明显往左寸升发的倾向。

肝木随脾土升发而上达为心火,火有强烈上炎的性质,心虽有离阴却也改变不了其浮散之性,所以常人候心之左寸脉浮而大散。左寸脉给人感觉到气血都在争着往外表现自己,那感觉就好像一群可爱的小朋友在课堂上争先恐后地抢着回答老师的问题。心之离阴的存在使得心脉浮而不过,升浮中带有一丝和缓。

从肾脉到肝脉再到心脉,这个过程气血从封藏一步步走向升发,一个健康的人左手脉象从左尺的沉实逐渐升浮为左寸的浮散。所以在把患者的左手脉时心里要想着自己正把着一条升发的气脉,如果被诊脉的人是正常的,那从左尺到左寸会呈现出一气升发通畅无比的景象。而左手脉象出现异常基本上就要在气机升发这方面思考,比较常见的问题是肝木因脾土湿而不达,阳气郁而左关脉大。若气陷于下,左尺脉也会大;若肝气久郁,木不能生火,心火乏源,左寸脉就不再浮大。

医者要特别注意久病之人左尺的情况。左尺候肾,肾阳为心火之根,阳气闭藏于肾水里才能不断地向上升发阳气。若是阳根浮现,久病之人恐怕病情将要急剧恶化。这情况就好比原本深入土壤的树根现在断了,剩下的一些残根从土壤冒出,预示着大树很快就要倒了。这个时候医者就要用尽一切方法来延长病人的生命,并且询问病人还有什么未了的心愿。医生并没有化腐朽为神奇的力量,能做的就是尽量让病人不要带着遗憾离开。

右手脉象

心之阳气和蒸于上之雾气合为相火归于心包,位于心包的相火随肺清凉之气下藏于肾水,所以并没有脉位专门候相火,故黄元御说:“心主三焦,随水下蛰,亦附此(右脉)焉。”相火随金水下藏于膀胱,虽然没有固定脉位,但是整个圆运动收敛的过程全都与之有关。

相火行于肺气时开始被收敛,其雾气遇清凉之气化成水,而相火被肺气敛收后随水行于胆经而降。上之火遇到肺金后其浮散之性会有所收敛,所以常人候肺之右寸脉不再像左寸脉那么散大,而是浮中带有点短涩,这短涩就是肺金收敛之性,给人的感觉是脉象虽然浮但已经有往里收的迹象。

常人中气旺,脾能升而胃能降。胃气降则肺金收敛之政通行无阻,化气于相火的胆木也能够下行。胃腑位于气血降敛过程的中间,其性不浮不沉,故候脾胃之右关脉在浮沉之半。

这里有个问题要解决,右关事实上是候主降敛之胃土的情况,为什么却说脾胃都候于此?

没错,右关是候胃土的,而左关事实不只候肝木,还能候脾土,所以在圆运动脉学里,左右两关分别候脾胃。独以右关候脾胃只是因为右关脉象的情况更能清楚地表达胃土的情况,通过胃土的情况可以反推了解到脾土的状况。这是因为脾胃相表里,脾升则胃降,从脏象可以了解腑象,那从腑象自然也能知道脏象。这也提示我们,研究脉象时不要认定右关就是候脾胃,要知道右关到底是属于气机升降的哪个部分,对于其他脉位也要这样研究,只有这样我们才能抓住脉的实质。胃土处在阳火敛降为阴水过程的中间,所以候胃土之右关脉虽然在沉浮之半,但能感觉到正在往右尺收。

胃土降而肺金行收敛之政,上之相火随水下于膀胱。膀胱为水腑,其性为沉,下行之相火会藏于膀胱之水中,所以性沉中带沉。沉中带沉是指手指用重力按到筋骨时能感受到脉气还在往里收,这与左尺肾脉的沉中带浮刚好相反。上之火下蛰于膀胱,而膀胱还要将相火闭藏于肾水,所以膀胱之气往里沉,故常人候膀胱之右尺脉给人感觉沉实之中仍有往里收的倾向。

从肺脉到胃脉再到膀胱脉,这个过程气血从升发一步步走向封藏,一个健康的人右手脉象从右寸的浮散逐渐降沉为右尺的沉实。所以在把患者的右手脉时心里要想着自己正把着一条敛降的气脉,如果被诊脉的人是正常的,那从右寸到右尺会呈现出一气降敛平和顺畅的景象。而右手脉象出现异常基本上就要在气机降敛这方面思考,主要的问题就在于胃气不降,相火和胃气郁滞从脉象上显现就是右关脉象大;相火上刑肺金,火炎于上那么右寸脉象浮大;火不下行,水中无火遂致右尺脉象沉小。还有一种情况就是相火能行于下,但是膀胱封藏不了,相火就会浮现在水腑表面,此时右尺脉浮大,这种脉象常出现在小便淋沥的患者身上。

双手脉象

左右手的脉象分别讲完了,总结就是左手脉象是一条从尺往上升发的气,右手脉象是一条从寸往下降敛的气。那双手合在一起就是一气从左升由右降的一个圆运动。

所以彭子益告诉我们诊脉的时候最好双手一起搭脉,然后“只觉两手按着一个圆运动的气体”。两手分别同时按患者的左右脉,感受脉象给你的第一感觉后,接下来要想着自己正把着一个圆运动的气体,从左尺上升到右尺下降再回到左尺是为一圈,感受这一圈的气体是否运行通畅,如果不通畅是在哪里出了问题,最后在出问题的地方认真探索。这样就能有效地从脉象中找出身体脏腑的问题,进而为处方定药提供依据。

整个“圆运动脉法论”的整体框架讲到这里就快结束了,也许这是你第一次接触到脉学,那么你是幸运的,相信黄元御老师这种独特生动的脉法必定会对你以后的学习产生潜移默化的影响。而如果你以前学习过其他脉法,而且学得很好,那你可以坚持原有对脉象理解的思路,当然你也可以借鉴这个用圆运动过程来理解脉象的独特思想。

走向成功的路永远不唯一,我们可以学习别人成功的方法,但是不一定要效仿他们的做法。走出一条属于自己的路,成功会有别样的喜悦。这也是我对学习中医的想法,黄老的思想固然是伟大的,但我们一定要带着自己的思想去学习,这样才有可能将圆运动思想推向一个更高的境界,也只有这样我们才有机会超越伟大!