如何学好分部经络辨证

要学好、用好经络辨证,仅有以上的基础知识是不行的,应当更深层次地理解和掌握。

学习经络辨证,仅熟练地背会经络循行路线还远远不够,为什么?因为一经循行经过多个部位,而一个部位有多条经脉通过,况且经别、经筋的分布还有不同;有一经出现多个部位病变,而一个部位的病变又常涉及多经。

因此,要想真正掌握好经络辨证,必须对人体的各个部位通过的主要经脉、经别、经筋等要了然于胸,只有这样才能做到准确辨证。

从这一讲开始,我们讨论分部经络辨证。

讲解的基本思路是先列举人体部位,然后归纳其所过主要经脉,对其主要病症加以归纳,再以病案分析加以辅助理解,加深记忆。

相信通过这样的学习,大家对经络辨证的掌握会有很大的提高。

下面我们还是先看几个使用分部经络辨证的内科病案,谈谈如何学好分部经络辨证。

一 要学好分部经络辨证必须掌握各经所主病候

曹某,男,60岁。长沙某医院退休西医主任医师。2009年3月20日初诊。双前臂疼痛、胸痛反复发作一年余。看遍了长沙的各大西医院,做了很多检查,就是没能做出明确诊断,只有一家医院下了个“臂丛神经炎”的诊断,治疗一年多,病情毫无缓解迹象。

每次发病都很有特点:开始先感到右前臂掌侧腕关节疼痛并向上发展,渐至前臂掌侧,并出现肘关节拘挛,接下来感到胸骨后中下部位向右牵拉并疼痛难忍,其后感左臂内侧疼痛,每次发作持续半小时到1个小时不等,每天必发,发则手指发凉、发青,常呈冷痛,喜以热水袋温熨疼痛部位,口干,二便正常。

舌质淡红,苔黄腻,脉沉弦。发病多因劳累、受寒而诱发。平素喜抽烟。

先请大家想一想,这个患者用什么辨证方法进行脏腑经络定位合适?为什么要进行脏腑定位?对中医学得好的人来说都很清楚,如果辨证做不到对病位进行精确定位的话,其处方必然不会有很好的针对性,临床疗效会大打折扣。

我们学过的常用辨证方法有脏腑辨证、六经辨证、三焦辨证、卫气营血辨证等,其中脏腑辨证用于内科杂病,但对本病似乎无法进行脏腑定位;六经辨证用于外感病辨证,本病非外感病,亦不适宜;三焦辨证、卫气营血辨证用于温病辨证,与本病更是风马牛不相及。

那么本病应该用什么方法进行辨证呢?如果我们对经络学说掌握得很好的话,对本病进行精确辨证、处方用药其实并非难事。

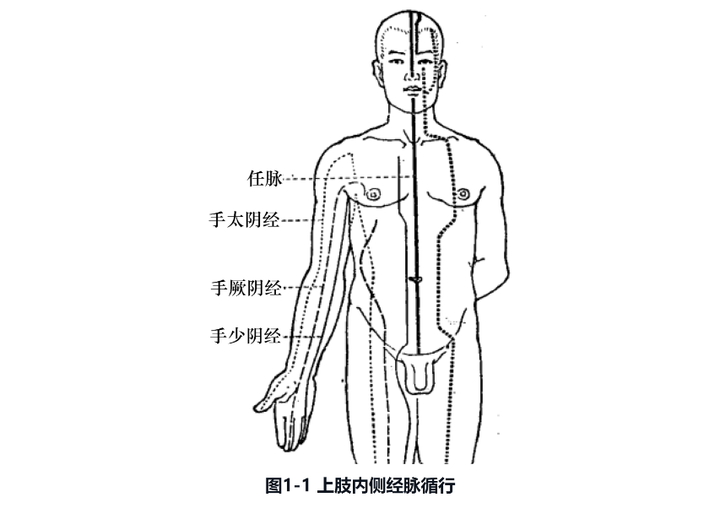

先看看上肢内侧有哪些经络循行。众所周知,上肢内侧有三条经脉循行,内侧前缘为手太阴肺经,后缘为手少阴心经,中间为手厥阴心包经。见图1-1。

内侧有三条经脉,该如何确定病位是在肺、在心,还是在心包经呢?这就需要我们对经脉的所主病症有清晰的了解。

《灵枢·经脉》记载,手少阴心经“是动病”症状有前臂部气血阻逆出现的厥冷、麻木、酸痛等症。“是主心所生病”有胸胁疼痛,上臂、前臂内侧后边痛或厥冷症状。

手厥阴心包经“是动病”症状有前臂和肘弯掣强拘急,腋窝部肿胀,甚至胸中满闷。

手太阴肺经“是动病”表现为下列病症:肺部胀满,膨膨气喘,咳嗽,锁骨上窝“缺盆”内(包括喉咙部分)疼痛;严重的则交捧着两手,感到胸部烦闷,视物模糊,还可发生前臂部气血阻逆如厥冷、麻木、疼痛等症。

这样一看,肺经、心经、心包经三经均可出现上肢内侧疼痛,也均可出现胸闷或胸痛的症状,似乎还是不能做到最后的脏腑定位。

以前我们说过,经络辨证只是病症的空间定位,其在临床上的使用尚需结合其他辨证,对于内科杂病来说,尤需结合脏腑辨证。

肺主气,司呼吸,其病多有气机变化的兼症,因此,一般肺经病可见到肺部胀满、膨膨气喘、咳嗽、气上逆而不平、喘息气粗等病症,而此患者均无,所以可以考虑排除肺经病变为主。

心主血脉,主神志,其病多有血脉、神志方面的见症。患者发病有胸骨后疼痛,亦即心痛。心主血,一般来说,痛则不通,臂痛当考虑心经血脉瘀阻,因此,定位在心与心包经。

为何要考虑心包?古人说,心不能受邪,一般是心包代之受邪。所以有心主二经之说,即心主管厥阴心包经与少阴心经。也可以说,患者从脏腑定位来说病位在心与心包经。定位已明,接下来就要进行病因辨证。

患者发病多因劳累、受寒而发,发则手指发凉、发青,呈冷痛,常喜以热水袋温熨疼痛部位。当考虑气虚、阳虚。

结合经络定位,其病机当为心气心阳虚衰,血脉瘀阻。舌苔黄腻与证不符,此患者长期吸烟,应为假苔。

处方如下:桂枝6g,制附片6g,黄芪30g,太子参15g,当归15g,丹参20g,乳香6g,没药6g,旋覆花10g,茜草10g,玄参10g,生地黄10g,5剂。

方用桂枝、制附片温通心阳,黄芪、太子参益心气,活络效灵丹(当归、丹参、乳香、没药)活血止痛,肝着汤(旋覆花、茜草)辛润通络,玄参、生地黄益阴,克制附、桂辛燥之性。

3月30日二诊。右臂疼痛发作次数明显减少,以夜间为甚,偶有胸闷,每发胸部牵拉痛好转,持续时间短而疼痛程度轻,左臂已不痛。

仍痛后口干,舌质淡红,苔薄黄,脉沉弦。炙甘草30g,生黄芪30g,白参5g,桂枝10g,仙灵脾10g,仙茅6g,鹿角霜15g,当归15g,红花6g,旋覆花6g,茜草10g,柴胡10g,枳实10g,生白芍15g,7剂。

此方与上方治法完全一致,方用炙甘草、生黄芪、白参益心气;桂枝、仙灵脾、仙茅、鹿角霜温通心阳;当归、红花、旋覆花、茜草辛润通络,活血通脉;四逆散理气,气行则血行。

4月7日三诊。右臂痛发作次数明显减少,已1周未发,最后一次发作时未出现胸痛、左手臂疼痛。舌质淡红,苔薄黄,脉沉弦。

生黄芪30g,桂枝10g,当归20g,制附片6g,磁石(先煎)30g,细辛3g,白参5g,生地黄15g,生白芍30g,丹参15g,炙甘草10g,生姜3片,大枣10枚,5剂。其后以此方加减,前后用方共60余剂,患者症状逐渐缓解。

有意思的是,2010年1月上症再次复发,尽管多项检查未发现阳性指标,静息心电图正常,西医亦未做出明确诊断,但我从中医理论出发考虑,一直认为其心脏有问题,于是陪其上下4层楼后立即做心电图检查,发现心电图反映心脏下壁、前壁导联的ST下移都>2mm,很显然,患者存在劳累后冠脉痉挛。

患者右肢痛—胸痛—左上肢痛其实就是冠心病的特殊表现。也就是说,该患者冠心病首先表现出来的病症在经络上。从某种程度上说,经络辨证能客观反映出患者的病变。

清代徐大椿说:“治病必分经络脏腑,病之从内出者必由于脏腑,病之从外入者必由于经络……又有同一寒热而六经各殊,同一疼痛而筋骨皮肉有别;又有脏腑有病而反现于肢节,肢节有病而反现于脏腑。若不究其病根所在,而漫然治之……愈治而愈深矣。故治病者,必先分经络脏腑之所在,而又知其七情六淫所受所因,然后择何经何脏对病之药而治之,自然见效。”信不诬也。

二 学好分部经络辨证是明析多脏兼病不可缺少的

一经之病可在多个循行部位表现出临床症状,如我们说过的贝赫切特综合征(白塞综合征),出现眼、口腔、外阴多个部位溃疡,其不同的病变部位都集中在足厥阴肝经上。

但也有一种疾病出现多个经脉的病症反应,从这些病理对应入手,我们可以做到更加精确的脏腑定位,更加全面地把握病机,从而提高临床疗效。

下面我们看一个病例。这个患者是长沙陈勇老中医赴美国探亲前拜托给我的。

赵某,女,70岁。患冠心病20余年。

2009年3月16日来诊。述“去年心绞痛发作得厉害,湘雅医院在我的心脏右室的供血血管上装了两个支架”,8个月后病情再度发作并加重,每天下午5~7时、夜间频发心前区闷痛,每日发作3~5次以上,发作时先感到右手虎口胀痛,然后沿着手臂内侧前缘向上发展,随后心前区闷痛。心绞痛缓解,右上臂酸胀也跟着缓解。同时,伴气短乏力,心悸,劳累则心绞痛必发,每次大便时也必发。舌质淡红,苔薄白,脉沉细。

患者的临床诊断很清楚,为冠心病心绞痛。

但其临床表现与一般的心绞痛大不相同,一般的心绞痛发作多是心前区阵发性闷痛或绞痛,向左上肢放射。仅用脏腑辨证来说,根据患者气短乏力,心悸,劳累则心绞痛必发,每次大便时也必发(费力耗气)。舌质淡红,苔薄白,脉沉细。一般初学中医的人可能就会辨证为心气亏虚,血脉瘀阻。

如果这样辨证,患者每次发病出现的“右手虎口胀痛,然后沿着手臂内侧前缘向上发展,随后心前区闷痛。心绞痛缓解,右上臂酸胀也跟着缓解”这一组症状就不好解释了。因手臂内侧前缘并非手少阴心经的循行部位,而是手太阴肺经的循行部位。其实这一组症状对这个患者来说,是辨证的关键所在。

我们先来看看手太阴肺经在上肢的循行。

《灵枢·经脉》说:“肺手太阴之脉,起于中焦,下络大肠,还循胃口,上膈属肺,从肺系横出腋下,下循臑内,行少阴心主之前,下肘中,循臂内,上臂骨下廉,入寸口,上鱼,循鱼际出大指之端。其支者,从腕后直出次指内廉,出其端。”即手太阴肺经循行于上肢内侧前缘,正合患者臂痛的部位。

从这里我们可以看出,患者的这一组症状表现在手太阴肺经,结合气短乏力,每次大便时也必发(肺与大肠相表里,劳则耗气),舌质淡红,苔薄白,脉沉细。可以断定此患者不仅存在心气虚,同时也存在肺气亏虚。

心肺都气虚,当责之宗气亏虚,为什么?

宗气司呼吸以贯心脉,宗气不足,不能贯心脉,心气不足,无力运血,心经、肺经血脉瘀阻,就表现出肺经、心经的症状来,不通则痛也。

综上所述,四诊合参,心悸气短,心气虚也;右臂胀痛沿手太阴肺经上行,当为肺气虚,气虚不能行血脉。心肺气虚,当补宗气,处方以升陷汤合丹参饮。

用方如下:生黄芪30g,白参5g,升麻3g,柴胡5g,怀山药15g,桔梗10g,丹参20g,砂仁5g,檀香6g,当归20g,炙甘草10g,5剂。方以升陷汤大补宗气,丹参饮活血通脉,共奏益气活血之功,取效当捷。

3月21日复诊。言服上方,病情大为缓解,5天只发作心绞痛2次,疼痛程度很轻,且持续时间很短,乏力明显好转,舌脉同前。遂予上方加葛根30g,何首乌10g。再进10剂,病情得到了很好的缓解。

可见掌握分部经络辨证,注意辨识多经并病,是临床准确把握病机不可缺少的。故宋·窦材《扁鹊心书》说:“经络不明,无以识病证之根源,究阴阳之传变……经络为识病之要道。”

三 学习分部经络辨证不可忽略与脏腑辨证相结合

对于一些疑难病例,熟悉经络辨证,常可以使我们的诊治思路得以很好地拓展。

我们先来看一封求诊信:我相信中医,但中医却不能解决我女儿上课嗜睡的病情。

也找遍了全国名中医,但似乎都不能给我一个好的答案,我也研究过他们的药方,但似乎都没有您所提到的经络辨证,而我恰恰认为我女儿长期的嗜睡可能正是因为没有经络辨证施治,以致吃了一年半的中药却没有明显效果。

您的书我看懂了,但又全没看懂,我认为我女儿可能是足阳明胃经病候,但又不够专业,我救不了她,而别人又不相信经络辨证,所以别人也救不了她,现在也只有你能救她了!我女儿现年9岁,以前活泼可爱,也非常上进、要强,因为瞌睡缠身,喝了近一年半的药却没有一个尽头,而瞌睡却让她无法完成正常的学业,这将毁了她一生,作为父母的我们实在心痛,所以无论如何请您百忙之中一定救救我女儿。

无论如何,请百忙之中给予关心,如果方便的话,告知您的联系方法。谢谢!一个没有办法的父亲:×××

病情介绍约五千字,归纳后主要症状如下(均系原文):“女儿,现9岁多,5岁时就有一上车就睡觉的习惯,2008年春季开始夜里喜欢趴着睡(以前喜欢侧睡、仰睡),并无其他不良反应。但从5月份开始,老师反映小孩上午上课打瞌睡(一般晚上8:45睡,早晨6:40起床,但晚上喜欢看电视,不让看电视就吃饭不香、脾气不好、易生气),于是我们开始关注小孩。

我们发现小孩放学后表现得很疲惫,总想睡觉,大笑及饭后一不小心双腿打软、跌倒或瘫坐在地上(一般做完家庭作业后特别明显,天气不好时这种症状也较突出)。”

“天气转冷,小孩瞌睡加重,现在上午上学打瞌睡,上午上课至少两节课有打瞌睡现象,上午、下午放学路上仍打瞌睡,而且会容易跌跟头。小孩夜里喊冷,会夜里醒来,手脚有点凉,有时舌苔发黄。”

“动脑筋也显得易累,做完作业后似乎有行为定向障碍,手脚无力,走路、拿东西都不太稳,如果没有吃饭、做作业,则所有的症状无论何时都不会发生。”“曾有弄舌、吐舌习惯。”

“夜里将被子蹬开,夜里一入睡就开始做梦,同时腿动、手动、眼动且睁开(自己不知道),又像受了惊吓一样,脚大趾像蛇一样扭动,这种状态一直到第二天天亮,夜里做梦时,有时会发怒、叫喊、舞动双手,有恐惧感。”

“小孩跟我讲,以后不看怕人的电视了,夜里老是做梦,以前是噩梦,比如木乃伊、骷髅什么的。”

嗜睡症,从中医的角度来说,最常见的病机是脾虚痰湿内阻和阳虚。患者在来信中把一年多的处方都展示给我看,治疗大法不外健脾燥湿、温阳,但均未取得明显的效果。

该如何辨证呢?我未及时给患者回信,反复阅读病情介绍,并与患者家属取得联系,询问了解详细病情,思索寻找辨证的切入点。

其中患者入睡后“脚大趾像蛇一样扭动”这一特殊症状引起了我的重视,由此展开思考,思路豁然开朗!把患者的病位定在足厥阴肝经!这就要求我们对足大趾的经络分布要有所了解,对经络比较熟悉的学友都知道,《灵枢·经脉》说:“肝足厥阴之脉,起于大指丛毛之际……”“脾足太阴之脉,起于大指之端,循指内侧白肉际……”也就是说足大趾主要有两条经脉起于该处,一是足厥阴肝经,一是足太阴脾经。

足厥阴肝经、足太阴脾经都起源于足大趾,为什么定位在肝,而不在脾?

有一点,是学习经络辨证必须牢牢记住的,那就是经络辨证只能做到病机的脏腑定位,进一步精确把握病机,常常要与其他辨证方法互参,其中尤以脏腑辨证为重要,这是分部经络辨证最为要紧之处。

首先,尽管脾足太阴之脉也起于大趾之端,脾主健运,但患者并无脾失运化的相关症状,如纳差、腹泻、水肿等,患者前期治疗长期使用了健脾化痰祛湿的方法,没有取得疗效,也否定了患者病位在脾的推断。

那么从肝入手能解释通患者所表现的临床症状的病机吗?

我们来看看:

1. 小孩曾有弄舌、吐舌习惯,当从肝风、心火考虑。

2. 足大趾在睡时出现不停地扭动,动者属风,大趾为肝经起点,可从肝风考虑。

3. 疲惫、总想睡觉、大笑及饭后一不小心双腿打软、跌倒或瘫坐在地上。肝主筋,为罢极之本,罢者,疲也。

4. 孩子睡觉的样子就像是受了惊吓,如腿一动一动的,说明小孩的睡眠质量很差,可能出现睡后疲劳难以恢复,从而嗜睡。肝主藏魂,受惊恐则魂魄不安,是有上症。

5. 思考则易睡,肝主谋虑,肝气不足,则不能谋虑,思则劳神耗气,故思考则易睡。

结合藏象学说、脏腑辨证这么一分析,患者的症状基本上都可以解释通了。

“天气转冷,小孩瞌睡加重……小孩夜里喊冷,会夜里醒来,手脚有点凉。”说明患者存在阳气不足。且患者家属发来的舌的照片显示舌质淡,边有齿痕,苔白。

综合分析,断为肝之阳气亏虚。由此,治疗大法应定为温补肝阳。

关于治疗,我的看法是,患儿长期入睡不安,噩梦甚多,先让小孩获得好的睡眠质量,看看是否能改善白天的嗜睡,此为变法。

方以桂枝甘草龙骨牡蛎汤合小柴胡汤。2009年12月10日第一次开方如下:桂枝10g,生白芍10g,炙甘草10g,大枣10枚,生姜3片,生龙骨(先煎)20g,生牡蛎(先煎)20g,柴胡10g,法半夏10g,黄芩6g,党参15g,5剂。

2009年12月14日家长回信:“我是怀着比较轻松的心情给您写这封邮件的。您10日的处方目前已服用3剂,从第一剂开始,小孩夜里睡觉踏实多了(可以用立竿见影来描述),夜里入睡深多了,呼吸声均匀多了(以前总是听到呼气的声音,听不到吸气的声音),现在也不怎么发火了,嗜睡似有减轻,但仍容易疲劳,容易鼻塞。从2008年5月到现在,我是现在才看到中医的希望的,真乃真正的神医!在此先受我一拜!谢谢了!”

2009年12月16日家长来信:“我这几天比较开心,小孩下午不瞌睡了,早上也就是一节课,做作业时也开始有思路了,我真的很开心!”

这个病例是一个很常见的嗜睡症。在向我求诊前,在多家西医院检查过,没发现什么器质性疾病,西医对此没有好办法,建议求诊中医。在长达年余的求诊过程中,几乎没离开过温阳、化痰祛湿的常规大法。为什么会这样?就是在无效的情况下,作为医者缺乏思考,对一些特殊症状未加以注意。

我想如果大家和我一样,对“脚大趾像蛇一样扭动”这一特殊症状引起了足够重视,也能很好地分析病机,找出症结所在。

因为在这个病例的分析中,除经络辨证外,其他所用到的理论都是在《中医基础理论》中学过的,相信大家都已经熟练掌握了。

由此可见,把握患者的一些独特的临床表现,运用分部经络辨证,能很好地拓展临床思维,掌握好分部经络辨证,结合脏腑辨证、病因辨证等,可以使很多疑难杂症迎刃而解。