茯苓在经方中的应用主治

经方治疗疾病的特点是“方证对应”,方即包含单方(单药)、复方,经方经过漫长的发展,积累了丰富的复方方证,且由八纲辨证发展为六经辨证,如此则每味药的应用不仅与方证、八纲相关,且与六经密切相关。

【解读药味特点】经方用茯苓见于34方证,主要作用是利湿祛饮,止心动悸,安神定志,其应用皆宗于《本经》:“茯苓,味甘,平。主胸胁逆气,忧恚惊邪恐悸,心下结痛, 寒热烦满咳逆,止口焦舌干,利小便。久服安魂养神,不饥延年。”

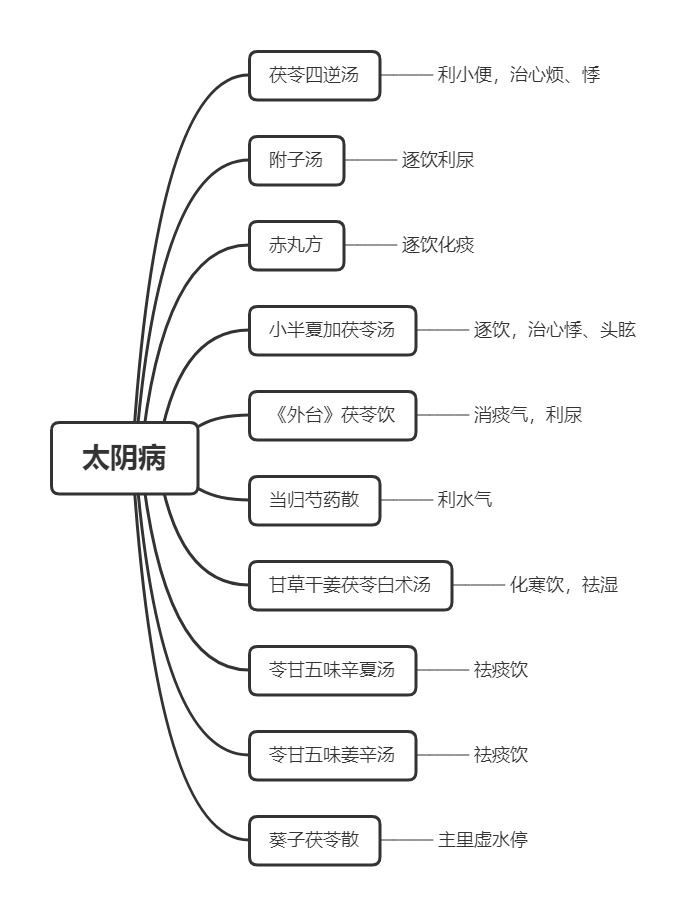

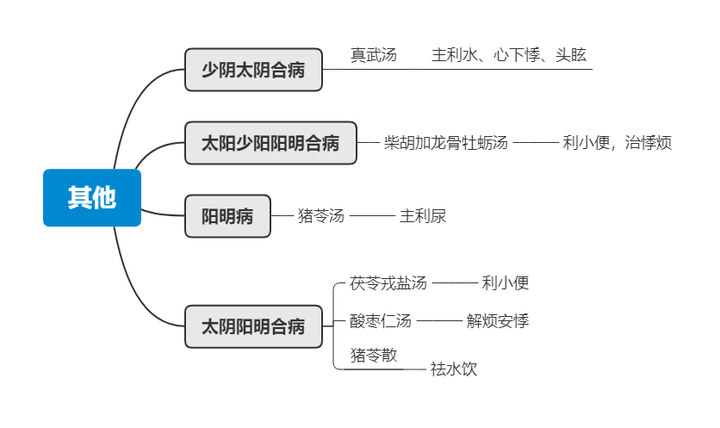

其主要特点是利饮祛湿,因能“主胸胁逆气,忧恚惊邪恐悸,心下结痛,寒热烦满咳逆,口焦舌干, 利小便。久服安魂养神。”其主治在太阴里证,故能适用于外台茯苓饮方证、甘草干姜茯苓白术汤方证、苓甘五味姜辛汤方证等。通过配伍相应的药,可适应治疗六经各证,如:

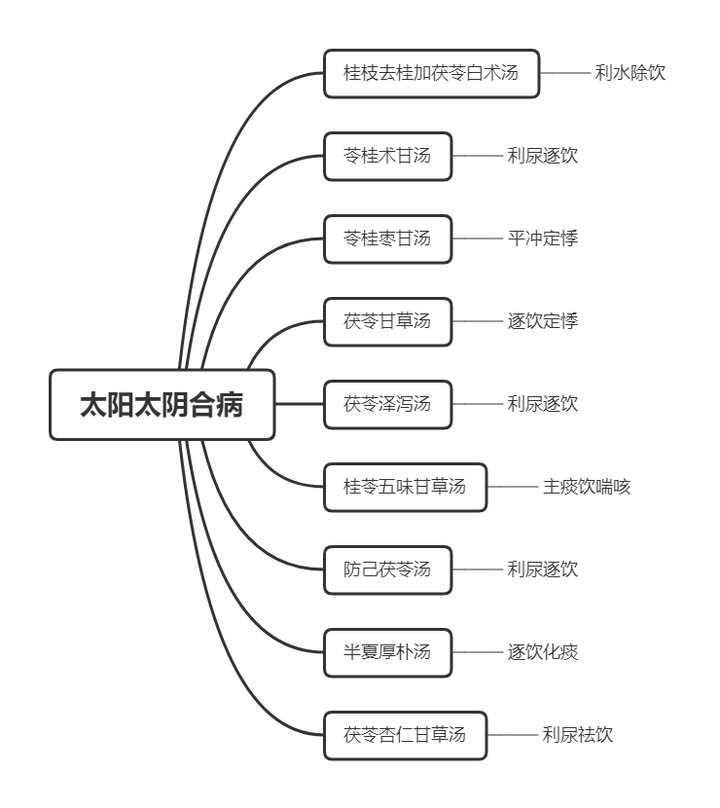

- 太阳太阴合病的苓桂术甘汤方证、茯苓甘草汤方证、苓甘五味姜辛夏杏汤方证等;

- 少阴太阴合病的真武汤方证;

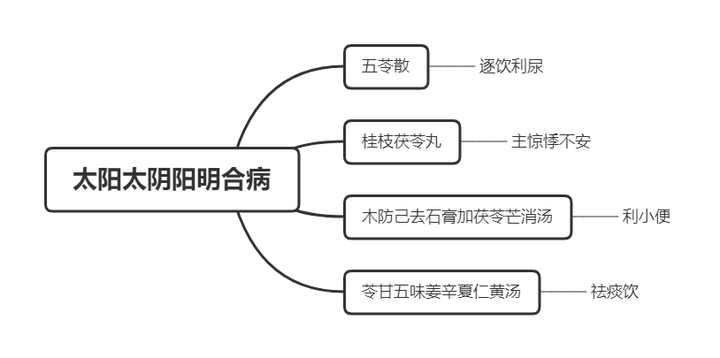

- 太阳太阴阳明合病的五苓散方证、苓甘五味姜辛夏仁黄汤方证;

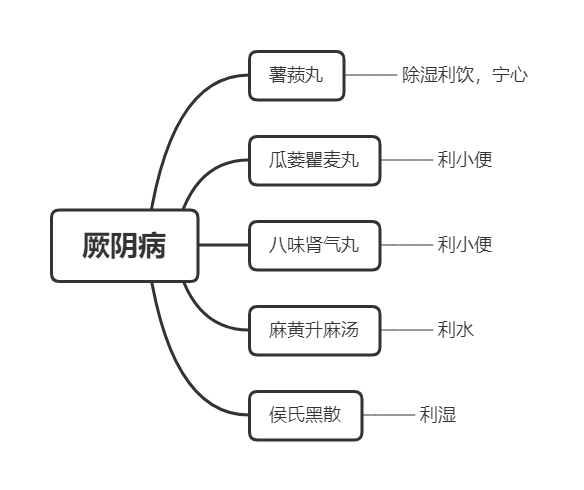

- 厥阴病的麻黄升麻汤方证、八味丸方证、侯氏黑散方证、瓜蒌瞿麦丸方证;

- 太阴阳明合病的葵子茯苓散方证等。

茯苓与白术都是利饮祛湿药,但白术以治头晕眩及肌肤湿痹或肌肤瞤动为特长;而茯苓以治心下悸动及安神定志为特长。

【药物功用述要】茯苓,味甘,平。利饮祛湿、祛胃内停水、安神药。主治心下悸动或结痛、小便不利,湿痹疼痛。

用法及用量:入煎剂,每用10-15克。

【经方应用及主治】