这个药体润用燥,可通阴阳

此品生于夏至,长与长夏,体润而用燥,可交通阴阳、化诸痰、散结降气,是经方用药的“宠儿”,见于43方证,广泛用于六经病证……

夏半而生,名为半夏

中药材所用半夏是天南星科植物半夏的块茎,因半夏苗生长于夏至前后,大概农历五月,此时夏天已经过半,故而名为半夏。此外,半夏的生长时间比较短,于夏、秋季均可采挖,古时人们多于5月-8月内采集块茎,除去外皮,晒干或烘干。《蜀图经》有云∶五月采则虚小,八月采乃实大。

半夏 .

长夏而长,其性有毒

半夏生于夏至,但其整体生长时间较短,其生长期基本处于长夏阶段,此时是一年中湿热最重的时候。我们知道湿热的环境容易酿“毒”,比如我国的毒蛇主要分布于南方地区,半夏生长于湿热较重的长夏,其本身是有毒性的,有经验的医生应该知道,少吃一点生半夏即可让嘴、喉咙发麻,甚至引起呕吐反应,《药典》规定半夏的剂量是不得超于9克。因此,临床上很少生用半夏,而是用清半夏、法半夏、姜半夏等炮制品入药。

炮制有异,性各偏颇

半夏的炮制品较多,通过不同的炮制方法,主要达到两个目的:一是制约其毒性,二是增益其某种功效。常见的半夏炮制品有以下几种:

姜半夏:半夏的毒性最忌惮生姜,宋代《卫济宝书》中描述“用水湿透, 内无白心, 入明矾、生姜水煮透, 略干切片”,生半夏经生姜、白矾炮制后,能削弱其毒性,消除副反应。姜半夏善于止呕,以温中化痰,降逆止呕作用为主。

清半夏:清半夏是用白矾水炮制,《本草纲目》曰“用大半夏、汤洗七次, 每两用白矾一两半, 温水化浸五日焙干……”。清半夏长于化湿痰, 燥湿健脾且温性较弱。

法半夏:法半夏用甘草、石灰、矾水制,《本草纲目拾遗》中“石灰一斤……白矾八两、皮硝一斤……甘草四两……”,本品偏于祛寒痰,同时具有调脾和胃的作用。

半夏曲:本品是经清半夏、生姜汁、白矾、神曲与面粉、生麸皮混合后,经发酵炮制而成。半夏曲可健脾胃和中化湿,长于化痰消食。

竹沥半夏:本品采用鲜竹沥进行炮制,竹沥半夏得竹沥寒凉之性,长于清热化痰,用于热痰、风痰。

半夏 / 药物功用

体滑用燥,兼通阴阳

在我们本科教材《中药学》中,半夏被列于温化寒痰药物的第一味,其性温而燥烈,但半夏中含有黏液,性滑,故半夏是体滑而用燥,其功用也兼具两面性。有学者认为半夏是燥与润的结合体,燥主要体现在温化痰涎;此外,成无己曰:“半夏辛散,行水气而润肾燥”,半夏同时有润的一面,因其辛而利窍,可通利二便,如治老年阳虚便秘的半硫丸,仅用半夏、硫磺二味,即是半夏辛润通降的体现。

半夏可交通阴阳,半夏生于夏至,夏至是一年中阳气最为鼎盛之时,同时也是阴气蕴生之时,所谓“夏至一阴生”,半夏生长于此时,故其功效兼具阴阳属性。半夏交通阴阳,同样是其“两面性”的体现,《内经》中有用半夏汤交通阴阳治疗不寐的记载:“卫气行于阳,不得入于阴,为不寐,饮以半夏汤,阴阳既通,其卧立至”。

可化诸痰

虽然我们的教材将半夏归于温化寒痰药,其实半夏作为临床化痰的主药,无论何种类型的痰均可用到半夏。如湿痰可配伍苍术、茯苓(清半夏为佳);热痰可配伍黄芩、天花粉等(竹沥半夏为佳);寒痰可配伍白芥子、生姜等(法半夏、姜半夏为佳);风痰可配伍南星等。

散结降气

半夏可散结,得益于其化痰之功,半夏所散之结多因痰凝而起。可用于散结的药有很多,有的药通过行气来散结,如佛手、香附、郁金等;有的药可通过化瘀散结,如三棱、莪术、红花、川芎等;有的可通过软坚散结,如海藻、昆布等;半夏则通过化痰来散结。

半夏主要入于脾胃经,走中焦而降,为止呕要药,临床常用于治疗因痰饮或胃寒导致胃气上逆引起的呕吐,常与生姜配伍应用,如小半夏汤。

半夏 / 经方应用

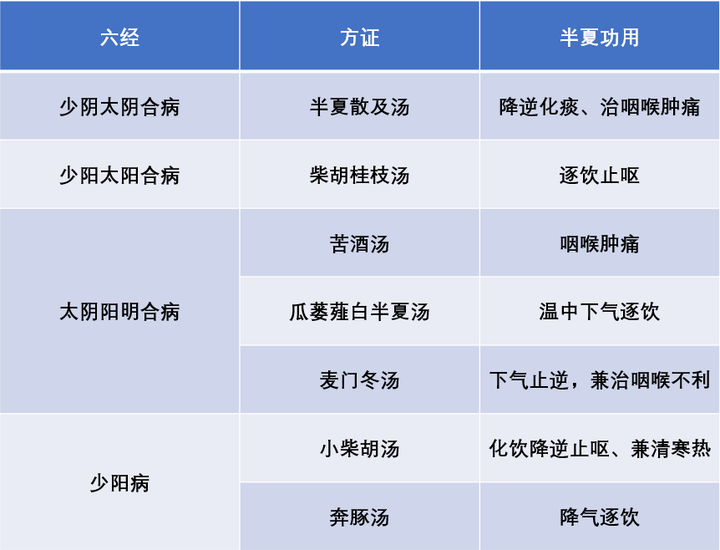

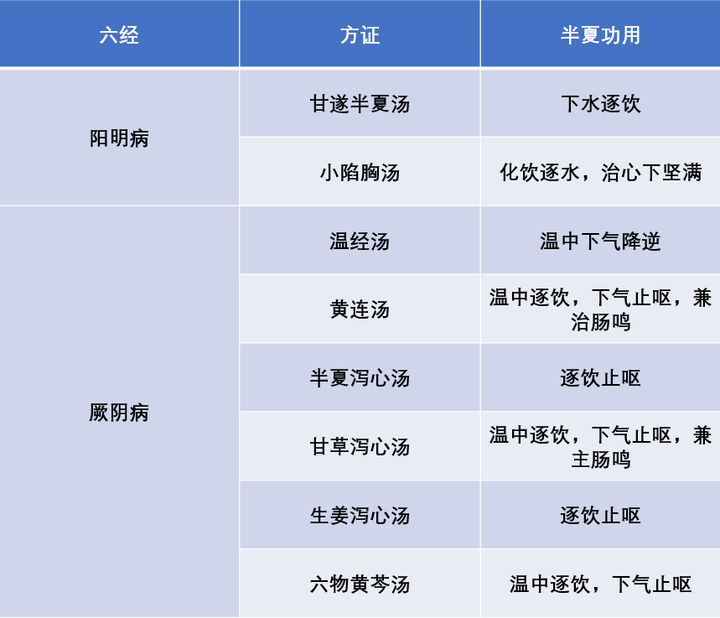

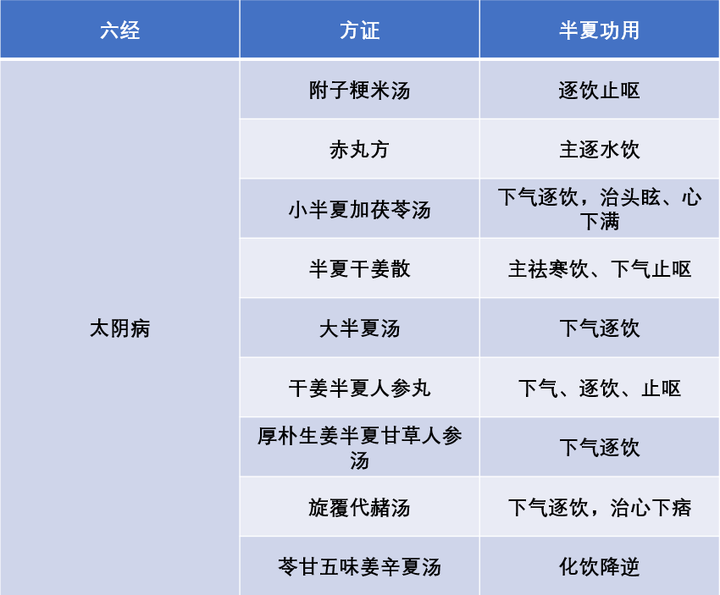

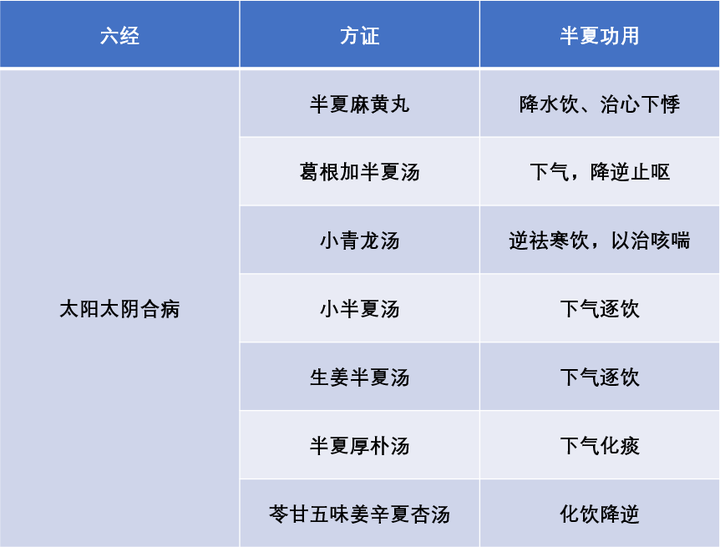

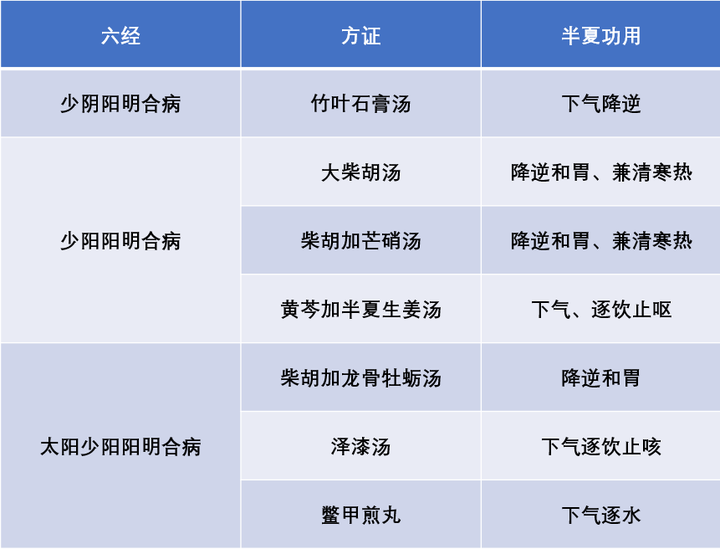

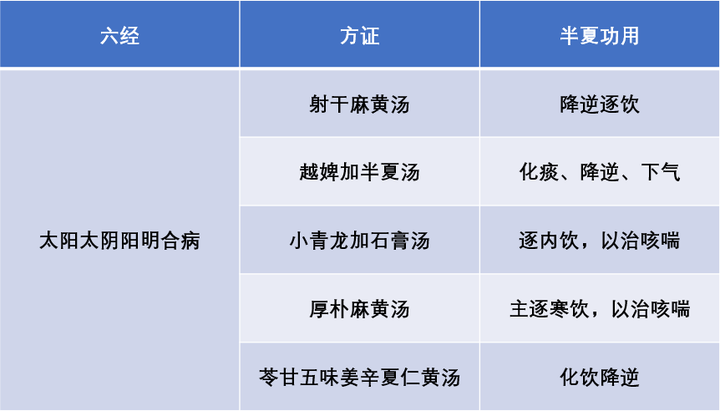

据冯世纶教授《胡希恕经方用药心得十讲—经方用药初探》中统计,经方用半夏者见于43方证,其被广用于六经证和各个方证:

由以上方证可把半夏的作用归纳如下:

1.治疗伤寒寒热:与柴胡、黄芩、甘李根白皮等相伍,如大柴胡汤、小柴胡 汤、柴胡加芒硝汤、柴胡加龙骨牡蛎汤方、六物黄芩汤、奔豚汤等方证。

2.主心下坚满:半夏温中下气逐饮,与瓜蒌、人参相伍,可治心下痞硬坚满, 如小陷胸汤、小柴胡汤、瓜蒌薤白半夏汤、半夏泻心汤、《外台》茯苓饮、旋覆代赭汤等方证。

3.主下气,治胸胀咳逆,呕逆:半夏与干姜、细辛、五味子等药相伍,下气逐饮化痰治疗寒饮咳喘。如小青龙汤、射干麻黄汤、苓甘五味姜辛夏汤、苓甘五味姜辛夏杏汤、苓甘五味姜辛夏仁黄汤等方证;与干姜、生姜或竹叶相伍,降逆止呕, 如厚朴生姜半夏甘草人参汤、干姜人参半夏丸、大小半夏汤、半夏干姜散、生姜半夏汤、葛根加半夏汤、黄芩加半夏生姜汤、竹叶石膏汤等方证。

4.治咽喉肿痛:半夏与苦酒或甘草相配涤痰开痹,善治咽喉肿痛,如苦酒汤、半夏散及汤;与茯苓相伍治疗寒痰阻络之咽痛如半夏厚朴汤;与麦门冬相配,治疗火逆引起的咽喉肿痛,如麦门冬汤。

5.治疗肠鸣:半夏下气逐饮,可治疗肠鸣。如旋覆代赭汤、生姜泻心汤、半夏泻心汤、附子粳米汤、黄连汤等方证。