中医脾胃病标准体系的初步建立

中医标准体系的构建工作始于20世纪80年代,经过多年发展初步形成了覆盖中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化等领域的标准体系。中医药标准体系已初步形成,但对于具体的中医三级学科而言,尚未有相关标准体系的报道。

针对中医三级学科临床标准建设不完善、顶层设计不足等问题,中华中医药学会标准化办公室于2021年启动了包括脾胃病在内的3个专业临床诊疗技术标准体系构建的试点工作。

据此,唐旭东教授团队以中医脾胃病标准体系的构建为出发点,以中华中医药学会团体标准为参照,按照建立专家组、文献调研、德尔菲法专家咨询及专家会议等步骤,明确了中医脾胃病专业临床诊疗技术标准体系的内容;同时编制了标准体系结构图、标准明细表及标准统计表,初步勾勒了中医脾胃病标准体系的框架。

以中医脾胃病标准体系的建立为例,简述标准体系的构建过程,既能为脾胃病专业临床诊疗技术的标准化工作奠定基础,也为标准化工作在中医脾胃病专业能力提升方面发挥支撑和引领作用提供支持,还可为各学科标准体系的构建提供参考。

研究方案

中医脾胃病专业临床诊疗技术标准体系(简称“中医脾胃病标准体系”)的主要内容包括编制涉及本专业临床诊疗技术的标准体系结构图、标准明细表、标准统计表,并编写标准体系编制说明。

研究方案包括成立中医脾胃病标准体系专家组、文献调研及专家调查、制定“中医脾胃病专业临床诊疗技术标准体系研究专家咨询问卷”并开展专家咨询、通过专家会议明确中医脾胃病标准体系具体内容4个核心步骤。通过2轮的德尔菲法专家咨询及3次会议讨论,最终形成中医脾胃病标准体系。

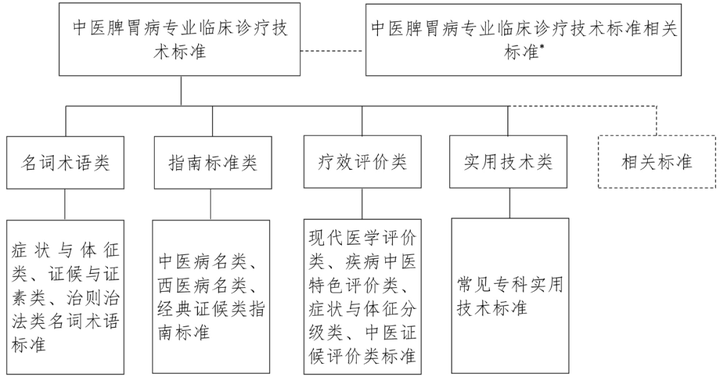

中医脾胃病标准体系结构图

注:*,指该现存标准与脾胃病专业临床诊疗技术的标准有一定的相关性,重叠交叉,但不完全包含,可以为本标准体系中的标准制定提供参考;用实线表示方框间的层次关系、序列关系,不表示上述关系的连线用虚线。

各类别条目

中医脾胃病标准体系侧重于从临床诊疗技术的角度对本专业领域内的临床需求进行梳理,内容包括名词术语类(症状与体征类、证候与证素类、治则治法类)、指南标准类(中医病名类、西医病名类、经典证候类)、疗效评价类(现代医学评价类、疾病中医特色评价类、症状与体征分级类、中医证候评价类)及实用技术类4个部分。

01

名词术语类

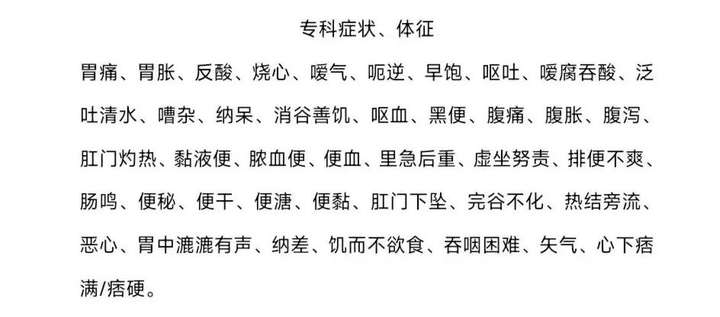

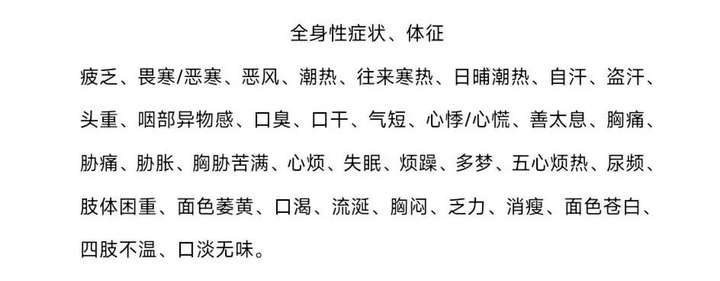

症状与体征类

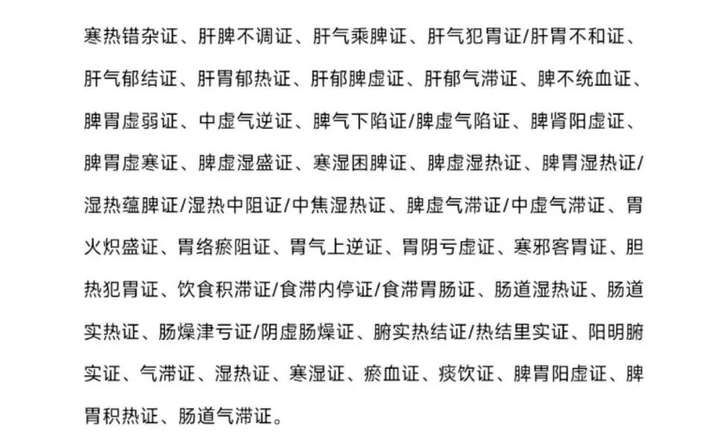

证候与证素类

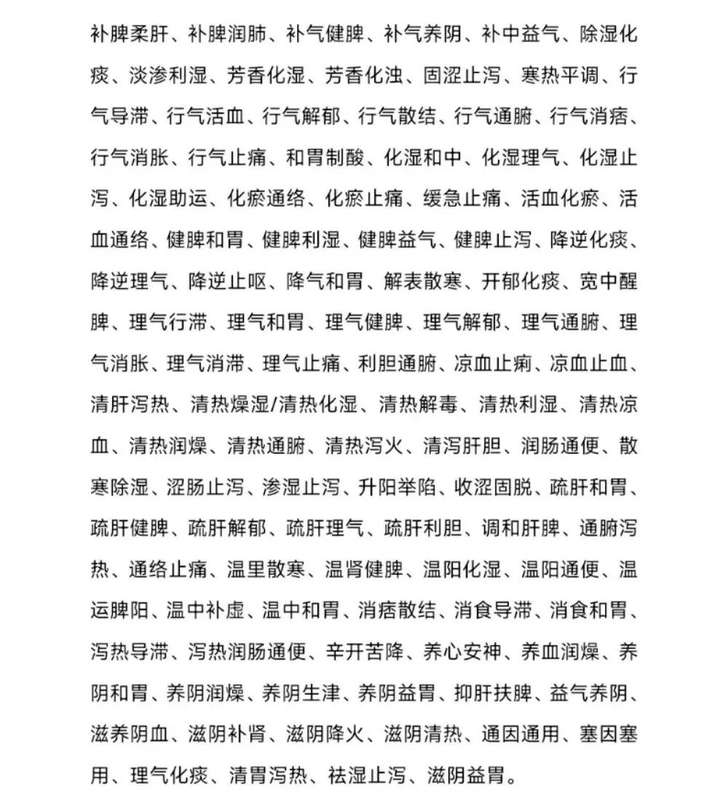

治则治法类

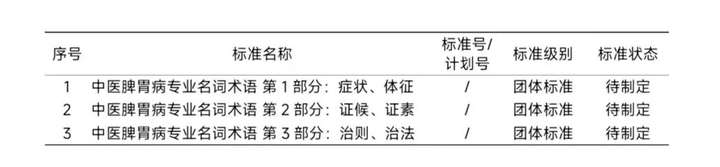

以名词术语类为例,编制标准明细表,并编制其标准体系的相关标准。

中医脾胃病标准体系名词术语类标准明细表

中医脾胃病名词术语类标准体系相关标准举例

02

指南标准类

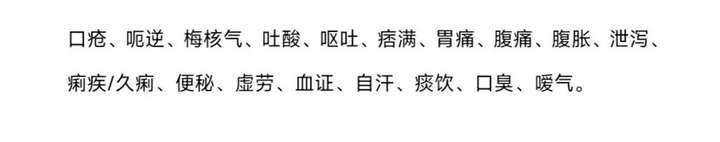

中医病名类

西医病名类

经典证候类

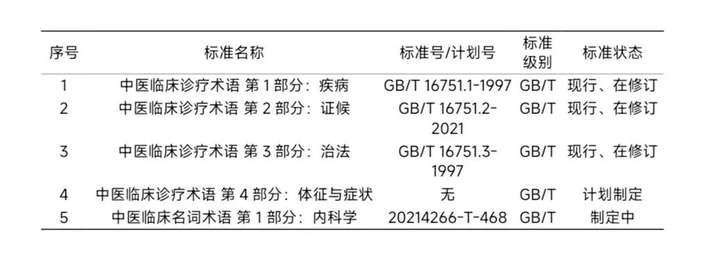

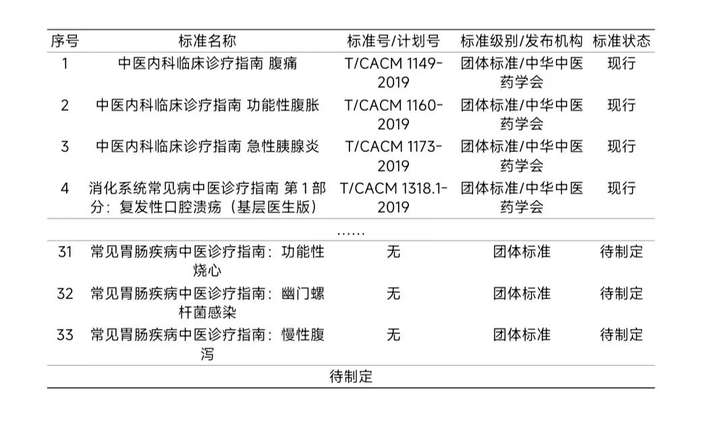

以指南标准类为例,编制标准明细表(部分内容示例)。

中医脾胃病标准体系指南标准类标准明细表

03

疗效评价类

现代医学评价类

疾病中医特色评价类

症状与体征分级类

中医证候评价类

04

实用技术类

标准统计表

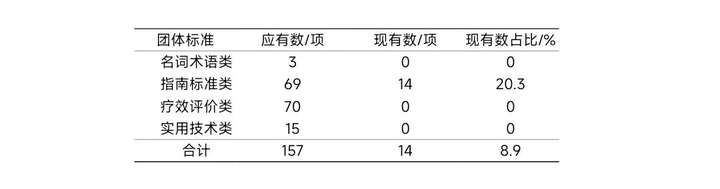

以中华中医药学会团体标准为参照,在应有标准的统计中,将名词术语类中症状与体征类、证候与证素类、治则治法类各作为1个标准;指南标准类各中医病名、西医病名类疾病及各经典证候分别计作1个标准;疗效评价类现代医学评价、疾病中医特色评价、中医证候评价类中每单一病种及证候单独计作1个标准,症状与体征总体计作1个标准;实用技术类每个技术计作1个标准。

根据现有标准及拟制定的标准数,制定中医脾胃病标准体系标准统计表。

中医脾胃病标准体系标准统计表

可以看出脾胃病专业标准化的深度及广度仍存在较大不足,总体完成度仅有8.9%。单病种或少数中医证候的中医临床诊疗指南或共识是目前标准化工作的主体,占总数的20.3%,存在较大的发展空间;在名词术语、疗效评价及实用技术方面,相关工作较为薄弱。

中医脾胃病专业的标准化工作有必要进一步加强工作力度,可能的措施有:

01

针对中医脾胃病标准体系,申请编制针对标准体系的团体标准,将本专业标准制定的“路线图”明确化,使标准编制有据可依。同时,注重对标准体系的动态更新,在单项标准变化、客观条件的变化、主观认识的深化及国家法律法规变化时,应根据实际情况对已编制投入运行的标准体系进行适当的阶段修订和改进。

02

加强各类别标准制定的范式研究。在指南标准中,尤其需要中医临床实践指南制定的方法学工具的指引。

03

加强标准化人才的培养。具有标准化素养的人才是标准化实施的关键,也是目前标准化工作中相对薄弱的环节。

04

重视发挥专业学会的作用。就中华中医药学会团体标准而言,中华中医药学会脾胃病分会应当在本专业的标准化工作中起主导作用,其应与标准化统筹部门协作,以标准体系为依据,合理规划、查漏补缺,组织专家完成相关标准的制定,推动本专业临床诊疗水平的提升。