针灸学的四海

四海,这个词汇在中医理论中有着深厚的内涵。海,意为水流归聚之所,这不仅是对自然界中海洋的描述,也形象地描绘了人体内四种重要生理功能的汇集之地。《灵柩•海论》中明确指出,人体的气、血、髓、水谷四者被称为人体的四海。

四海的概念源于《黄帝内经》,是古人对人体生理机能和生命活动的一种理解方式。脑为髓海,是智慧和灵性的源泉;膻中为气海,是呼吸和元气的聚集地;胃为水谷之海,是营养物质的消化和吸收的场所;冲脉为十二经之海,是女性生殖系统的主导脉络,又称血海。

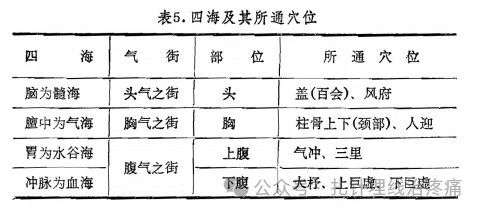

《灵枢·海论》详细阐述了四海的输布和作用。胃作为水谷之海,其输送通路位于气街和下三里;冲脉作为十二经脉之海,其输布路径则在于大杼穴和下巨虚上廉与下廉;膻中作为气之海,其输布点在于柱骨之上下和前人迎处;而脑作为髓海,其输布之处则位于穴和风府穴。

四海及其所通穴位(部位)如表

四海的应用

四海理论在中医学中占据着重要的地位,它与气街理论有着密切的联系。四海,顾名思义,是指人体内四个重要的气血精微汇集之地,它们分别位于头、胸、腹、胫四个部位。而气街则是指经络在头、胸、腹、胫的通行径路,与四海的部位基本一致。

脑作为元神之府,是髓之海,位于头部,与头之气街相合。当脑海有余时,可能会出现气满胸中的症状,治疗时可以选择相应的头部腧穴。而当脑海不足时,则可能出现少气不足言、脑转耳鸣等症,同样可以选择相应的头部腧穴进行治疗。

膻中为气之海,是宗气之所聚,位于胸部。当气海有余时,可能出现腹满的症状;而气海不足时,则可能出现饥不受谷食的情况。针对这两种情况,可以选择相应的胸部腧穴进行治疗。

胃为水谷之海,居于上腹部,产生谷气,化为营气和卫气,与腹之气街相合。当水谷之海有余时,可能表现为腹部胀满;而水谷之海不足时,则可能出现不欲食、饥不欲食等症状。针对这些情况,可以选择相应的上腹部腧穴进行治疗。

冲脉为血海,即十二经脉之海,交于足少阴。《难经》称脐下肾间动气,位于下腹。当血海有余时,可能出现胫痠眩冒的症状;而血海不足时,则可能出现足少阴厥逆等症。针对这两种情况,可以选择相应的下腹部腧穴进行治疗。

此外,《难经》中还提到“三焦者,原气之别使也”,即元气通过三焦而分布到全身各处。因此,当四海的功能出现异常时,除了选择相应的腧穴进行治疗外,还可以通过调理三焦来达到治疗的目的。

综上所述,四海理论在中医学中具有重要的应用价值。通过对四海的调节,可以有效地治疗各种与气血精微代谢相关的疾病。在实际应用中,应根据患者的具体情况选择合适的腧穴进行治疗。