“五时”为五行思维赋予了概念原型

1.前期:“五时”是五行范畴的最初内涵

司马迁在《史记·历书》中将五行视作历法:“盖黄帝考定星历,建立五行,起消息,正闰馀,於是有天地神祇,物类之官,是谓五官。各司其序,不相乱也”。

虽然在传统文化中,时冷可与“木火土金水”配属,但是两者之间似乎并不能划等号,为何司马迁将五行划为历法呢?因为在历史上,一年可能确实曾被分为5个季节,称为“木行、火行、土行、金行、水行”,合称五行。

《管子·五行》中详细记录了每一行的物候特点和人事原则:“昔黄帝以其缓急,作立五声以政五钟……五声既调,然后作立五行以正天时,五官以正人位。人与天调,然后天地之美生。日至,睹甲子木行御…..七十二日而毕……睹丙子火行御……七十二日而毕……睹戊子土行御·….七十二日而毕…… 睹庚子金行御…..七十二日而毕……睹壬子水行御…..七十二日而毕”。

《管子》由稷下学派集撰,始于春秋时期,于战国末期基本完成,此时哲学五行的范畴已经较为成熟,但是《管子·五行》提到的甲子木行、丙子火行、戊子土行、庚子金行、壬子水行,特用于指代一年五季,主要内容为“如何顺应时节,达到天人和谐”,实际是农政历书。同时,该篇接续在《管子·四时》之后,综合来看,两篇体例较为相似,只是对季节的划分不同,也从侧面证明了“五行”的历法属性。

1.1五时历的文献记录

部分学者认为,《管子·五行》出于后人臆造,目的是附会五行学说。但是,一年五时的历法,实在文献中留下了诸多记录。

《尚书·皋陶谟》载:“百僚师师,百工惟时,抚于五辰,庶绩其凝”。清代孙星衍言:“辰者,时也”。五辰,就是一年的5个时节。此句意为:百官都崇尚德行,百工都遵循时序,在5个时节行相应的事,各项事业就会取得良好的成绩。

《左传·昭公元年》载:“天有六气,降生五味,发为五色,征为五声,淫生六疾。六气日阴、阳、风、雨、晦、明也。分为四时,序为五节,过则为灾”。参考《白虎通义·五行》所说的“四时为时,五行为节”,可以看出“五节”同“五行”,而“四时”“五行”均是划分时间的常用方法。

《吕氏春秋·任地》载:“五时见生而树生,见死而穫死”。该篇强调顺应天时的重要性,农作物的生死受制于天时,不以人的意志转移,为政者不可使百姓丧失农时,方可事半功倍。

《后汉书·东平宪王苍传》中曾提到:“帝…….乃阅阴太后旧时器服,怆然动容,乃命留五时衣各一袭,及常所御衣合五十篋,余悉分布诸王主及子孙在京师者各有差”。该段也说明,古时贵族会针对5个时节,准备相应的礼服。

1.2五时历的现实痕迹

上述文献只是提及“五时”,并未详细解说,证据等级并不高,且无法为我们提供具象的认识。令人欣喜的是,在四川大凉山和云南小凉山的彝族聚居区,直到近现代仍在使用五时历–彝族十月历。

在彝族十月历中,每年被分为木、火、土、铜、水5个季节,每个季节分为“公、母”两个月,每月36天,分为三旬,每旬12天,用十二生肖纪日。一年三十旬,共360天,再加上分别在夏至日过大年,在冬至日过小年,两次过年合用5~6天,总计365或366天(彝族分为若干支系,所用十月历也略有差异,比如部分云南彝族的两个新年分别在大暑、大寒前后,称为火把节和星回节)。

曾有学者将十月历视为晚近时期彝族吸收汉族文化的产物,但彝族民间史诗《门咪间札节》便记载了一年过两个新年的历法,《梅葛·造物》也把一年分为10个月。在汉文献中,有关彝族星回节的记载可上溯到南诏初年,有关火把节的传说则可上溯到西汉时代。从这些记载来看,彝族十月历的历史可谓悠久,《黄帝内经》等书所记载的“长夏”“季夏”,可能也不是虚指,而是相当于十月历中的“土季”。

那么,能否从彝族十月历再向上追溯?我国现存最早的历书《夏小正》收录于西汉成书的《大戴礼记》,一般认为其写作不晚于战国时期。该书中,夏至在五月,冬至在十月,春分在二月,秋分在七月,斗柄下指在正月,斗柄上指在六月,两两均相隔5个月,说明其基本架构也为十月历。《夏小正》记载的各月星象物候,与后世《月令》相异,而与十月历相合,虽然文末多出了十一月、十二月,但这两个月并未记载对应的星象,疑为后人添加[18]。据文献记载,《夏小正》由孔子得于夏宗室的封地杞国,如果此说属实,那么或许真的可以沿着夏启的历代祖先,将十月历的起源上溯至“考定星历,建立五行”的黄帝时代。

《史记·六国年表》云:“禹兴于西羌”。《史记正义》引《帝王纪》云:“(禹)名文命……本西夷人也”。夏宗室的故地位于西羌,商汤灭夏后,或许在西羌的一些偏僻之处,仍保留了部分夏朝的习俗,而彝族作为公认的古西羌人分支,又保留了古西羌的历法习俗–《夏小正》与彝族历法均为十月历,可能不是偶然现象,而是由于它们之间存在着共同的文化起源。

1.3五时历的简易性、合理性

我们都清楚,历法是人为规定的,底层逻辑是为了适应生活和生产需要,既受制于科技水平,也会受到政治、文化、宗教的影响。

制定历法的先民,通过观察北斗七星的斗柄指向、正午时分太阳影长的变化,很容易发现恒星天象的变化周期为365天左右。这个数字有零有整,并不像“东西南北中”一样具有秩序感。最简单的制历方案,便是将零头的天数在“过年”时用掉,使一年变成360天,并将360天分成若干份,使得生活和生产更有计划性。

“360”的因数可以穷举为“2×180”“3×120”“4×90”“5×72”“6×60”“8×45”“9×40”“10×36”“12×30”“15×24”“18×20”,很明显,十进制下最简单的分法就是“10×36”, 即“分成10份,每份36天”,即使在没有九九乘法表的时代,也能让劳动人民很方便地理解。接下来,每份的36天也要进步细化,在“2×18”“3×12””4×9”“6×6”这4个都不算容易的分法中,制历者选择了居中的“3×12”。最终形成的“12×3×10”方案,在《管子·幼官》《管子·五行》、出土文献银雀山汉简《三十时》,以及彝族十月历中均有体现。

可能是为了照顾对数字不敏感的人群,制历者将每旬的12天,编成了按次序排列的12种动物,将每年的5个时节,编成了按次序排列的5种事物。这种十二生肖纪日法、五材公母纪月法,彝族一直沿用至今。考虑到十二地支与十二生肖、十天干与五行的对应关系,我们不由怀疑,天干、地支的最早起源,可能也是五时历。

1.4五方与时相统一,时空观趋于成熟

在十月历中,二月三月温和,四月五月(夏至)温暖,六月七月最热,八月九月凉爽、十月(冬至)一月最冷。在空间上,不同方位的气候也不同,南方最热,北方最寒,东方温和,西方清冷,中央介于四者之间,冷热特征不明显。

在绘制地图时,五方、五时的相似性得到了直观的展现。众所周知,中国古代的绘图原则是“上南下北,左东右西”,部分学者用“南方属火,故居于上”来解释其由来,不免有些“因果颠倒”。事实上,出于对太阳的尊崇,先民惯于南面而立,在进行地图绘制这一重要工作时,自然也不例外。试想一下,当面向某一方绘制图像时,最方便的构图,是否正是将面前的景物绘制于上方,将左右的景物绘制于左右?因此,中国人的地图上,将南方画于上方,北方画于下方,东、西方画于左、右,也是自然之事。

先民发现,太阳每天沿着东、南、西、北的轨迹运行(星宿理论),往复循环,正好可以连成一个圆。在这个圆中,太阳以中央为环枢,于东方上升,于南方位高,于西方下降,于北方位卑–恰如一年中的气候变化,二月三月气温上升,四月五月(夏至)气温居于高位,六月七月气温维持高位并开始下降,八月九月气温下降,十月(冬至)一月气温降至最低。

于是,在先民的思维中,完成了“五方-五时”的统一: 东-二月三月、南-四月五月、西-八月九月、北-十月一月,由于六月七月居于五时之“中”,于是将其与五方之“中”相配。此时,空间被“五方”分成了5个部分,时间被“五时”分成了5个部分,二者相互对应,空间与时间得到了观念上的统一。

这种时空统一的观,也反映于文献。《尚书·尧典》中记述了帝尧派人前往东、南、西、北四方,“历象日月星辰,敬授人时”,测定出春分、夏至、秋分、冬至4个节点,并据此定出四季,体现了东-春、南-夏、西-秋、北-冬的配属关系。《鹖冠子·环流》则将北斗七星斗柄的方向与时节相联系:“斗柄指东,天下皆春;斗柄指南,天下皆夏;斗柄指西,天下皆秋;斗柄指北,天下皆冬”。

1.5小结

先民将一年分为5个时节是否受到了五方的影响,我们无从得知,但无论是“五时”参考了“五方”,还是各自独立发展,都无法否认二者的相似性,而“五方-五时”配属之所以在逻辑上成立,根本原因在于,空间和时间的变化,都可取象为往复循环的圆运动,这也是“气-阴阳-五行”模型的核心特点。

从语义流变来看,代指时节的五行之“行”,应作“运行”解,意为“气候运行的5种状态”。由于五方的确立具有必然性,而五时的划分更多则是偶然性,因此本课题组认为,虽然“五时”是“五行”的最初涵义,但是“五方-五时”配属乃至五行框架的理性内核,实际上来源于“五方”,故而应将五行思维的起源追溯至“五方”,而不是“五时”。

2.中期:5种常用事物被用以指代五时

在“五方-五时”模型中,空间与时间达成了统一,其中五方已有称谓,五时也应有各自的称谓。由于时间比空间抽象,为五时造字的难度,比五方高不少。参照彝族十月历,我们有理由认为,制历者想出的简易方案,可能就是“用5种常用的事物指代五时”。

2.1配属逻辑

《左传·文公七年》载:“水火木金土谷,谓之六府”。六府是关乎国计民生的重要事物,在《尚书·大禹谟》中也有所提及。最终的五行未包含谷,或许是由于谷与木均为植物,且谷的意象已蕴含在土中,故被剔除。《左传·襄公二十七年》的“天生五材,民并用之,废一不可”,以及《国语·郑语》的“以土与金、木、水、火杂,以成万物”,则直接体现了木、火、土、金、水的重要性。

用人们熟悉的事物指代时节,正如用12种熟悉的动物指代日期,就早期社会而言,是完全可以理解的。事物与时节也并非随意相配,其逻辑记载于《尚书·洪范》中。

《尚书·洪范》对“五行”作了解释:“一日水,二日火,三日木,四日金,五日土。水日润下,火日炎上,木日曲直,金曰从革,土爰稼穑。润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穑作甘”。如果只看字面意思,五行即是五材,毫无争议,但唯有一个疑问,既然这5种事物都是生产生活中常用到的,而箕子为何要向周武王一一解释其性质,甚而置于“洪范九畴”之首呢?这是因为此处的“水火木金土”指的并非是5种事物本身,而是其物质属性所体现的哲学思想。这句话看似是在解释5种事物的性质,实际上是在解释这5种事物分别指代五时的原因:北方-冬季,位居于下,气温最低,配以水德,润泽于下;南方-夏季,位居于上,气温最高,配以火德,温暖于上;东方-春季,居左而升,气温逐渐升高,配以木德,始曲终直;西方-秋季,居右而降,气温逐渐降低,此时果脱叶落,好似刀具破开皮革,配以金德,劲切肃杀;中央-长夏,尊居于中,气温近夏,此时草木繁盛,庄稼盈满,配以土德,长养万物。

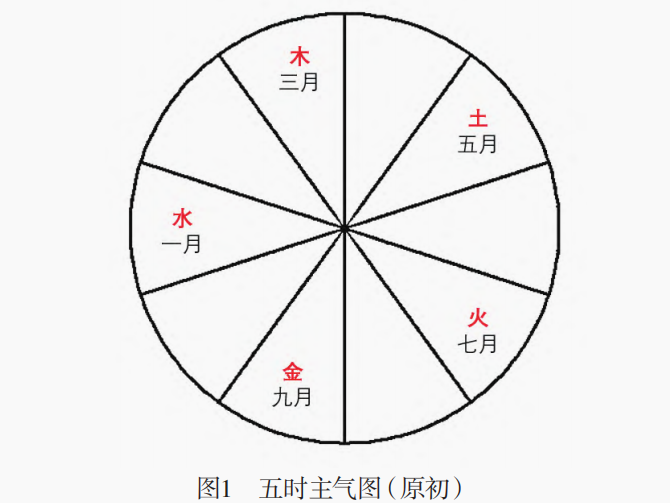

将此种对应方法落实到具体时间,则一月附近的气候为水,三月附近的气候为木,五月附近的气候为土,七月附近的气候为火,九月附近的气候为金。见图1。

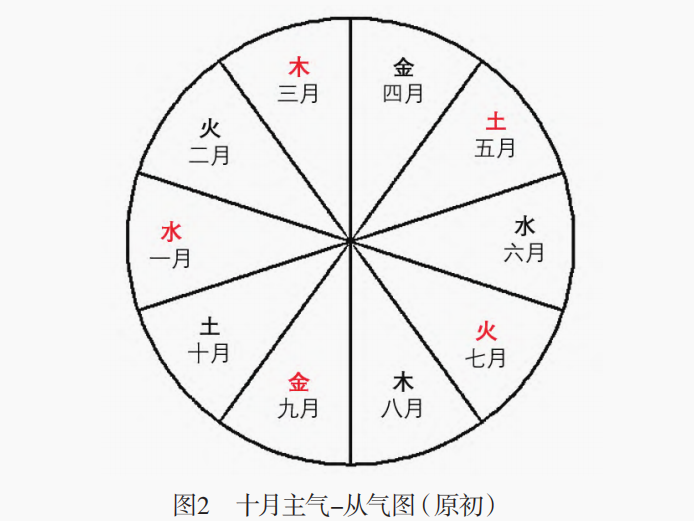

然而,一年共有10个月,接下来还需要考虑如何将五材与每个月相配。此时有两种方案:第一种是如彝族十月历,将相邻的两个月配属于同一事物,分为公母,如冬至前后分别为公水月、母水月。第二种则如“河图十数”,将相对的两个月配属于同一事物,其中一、三、五、七、九月为主气,称为天,二、四、六、八、十月为从气,称为地。由此,一月为天水,六月为地水;二月为地火,七月为天火;三月为天木,八月为地木;四月为地金,九月为天金;五月为天土,十月为地土。见图2。

由《尚书·洪范》可知,先民使用了第二种方案。“一日水,二日火,三日木,四曰金,五日土”,即点明了一月至五月的五材次序为“水、火、木、金、土”,这一顺序循环2次就构成了整年。此种方案的妙处在于同时蕴含了五行相生、五行相胜的思想–由于主气表现出“依次更替”的关系,很容易联想到,“在前的时节”对“在后的时节”具有派生作用,即“水→木→土→火→金”;由于每个月的气候都没有过度发展,也很容易联想到,“在后的月份”对“在前的月份”具有节制作用,即“土→金→木→火→冰”。

由于“土生火”“土胜金”“木胜火”在自然界难以找到对应,推测五行相生、五行相胜思想在《尚书·洪范》时期并未被广泛接受,其实际应用可能在“土””火”位置颠倒之后,详见第二阶段后期“1.五行相生””2.五行相胜”。

《周易·系辞》将这种配属方法概括为:“天一,地二;天三,地四;天五,地六;天七,地八;天九,地十”。《周易郑注》则详细阐释:“天一生水于北,地二生火于南,天三生木于东,地四生金于西,天五生土于中。阳无耦,阴无配,未得相成。地六成水于北,与天一并。天七成火于南,与地二并。地八成木于东,与天三并。天九成金于西,与地四并。地十成土于中,与天五并”。

后世眼中神秘玄奥的“河图”,内核可能不只是月份与五材的简单对应,但是目前来看,这一解读角度是比较朴素贴切的。另外,五音与五行的配属,也是依据于此。五音的音调,由低至高分别为宫、商、角、徵、羽,琴、箫等乐器振动的琴弦或空气柱越短,音调越高,因此无论是弦位还是孔位,距离振动发生处的距离,由长至短都分别为宫、商、角、徵、羽,用数字量化表示则为5(土)、4(金)、3(木)、2(火)、1(水),调整至通行的五行相生顺序,就变成我们熟悉的木-角、火-徵、土-宫、金-商、水-羽。

2.2五行(五时)的重要性

以上论述已溯清了五行的起源。但又有一个新的疑问,如果五行仅是“借用5种事物以指代五时”,为何能列为“洪范九畴”之首呢?

要理解这个问题,首先要明白,历法自古以来都是国之大政,而“顺应天时”则是为政最基本的原则。制定历法、顺应天时之所以重要,是因为在奴隶制度、封建制度下,少部分统治者的意志决定了大部分生产力的投送方向。俗语道:”人误地一时,地误人一年”,在播种时节,如果统治者大量征调民力发动战争、兴修工程,必然导致粮食减产,引起饥荒,进而造成社会动荡。唯有保证生产秩序符合自然规律,才能维持统治稳定。

再看《尚书·洪范》,箕子在正式指导周武王之前,先举了鲧和禹的例子:“我闻在昔,鲧堙洪水,汩陈其五行。帝乃震怒,不畀洪范九畴,彝伦攸斁。鲧则殛死,禹乃嗣兴,天乃锡禹洪范九畴,彝伦攸叙”。鲧在治水时“汩陈其五行”,他行事不顺应时节,连“为政最基本的原则”都未遵守,帝尧(另说为舜)便没有再进一步指导他为政之道;鲧退出政治舞台后,禹继承了鲧的事业,帝舜将为政的九大原则垂训于他,禹遵守了这些原则,最终完成了治水安民的大业。《尚书·甘誓》也有类似记载: “王日…..有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿绝其命,今予惟恭行天之罚”。夏启讨伐有扈氏,向将士宣讲敌方罪行:有扈氏威凌侮慢了天时,怠惰荒废了正德,上天因此要断绝他的命途,今天我要谨奉天意,代天行罚。不尊重“五行”可以成为罢黜和征讨的理由,其重要性可见一斑,作为“为政最基本的原”,列为“洪范九畴”之首,也在情理之中了。

2.3五时历的消亡

殷商甲骨文中已考证出“春”“秋”“冬”三字。《尚书·尧典》也记载了春、夏、秋、冬四季的划分方法,一般认为,该篇成书于西周,说明最晚至商周时期,四时历已经较为普及,并非是猝然出现。目前可考的是,春秋时期诸侯国各自为政,历法并不统一,仅齐地范围,便既有四时历,又有五时历,比如琅琊地区实行的是四时历,夏裔的封国杞地实行的是五行历。因此本课题组认为,在很长一段时间中,五时历与四时历应是同时存在的,各有影响范围。

然而,为何是“四时历”逐渐取代了“五时历”,而不是相反?其根本原因还是在于空间与时间具有统一性:时间可以感知,但无法测量,只能通过观察空间的周期变化,间接标示时间。在一年中,时间迁移的主要参照,是太阳在黄道运行时的位置变化,二分二至之所以重要,即是因为此时太阳在黄道的正东、正西、正南、正北,而“地判四方”的模式决定了“天分四时”必将成为主流。

现今通行的农历,在汉武帝太初元年(公元前104年)颁行,以正月为岁首,采用二十四节气,史称“太初改历”。随着农历的推行,“五时”在大部分地区退出了人们的生活,逐渐被遗忘。由于在长期使用中,称及“五时”,便是“水火木金土(五行)”,后者反而得以沿用,与新的历法配属为“四时-五方-五行”,进而成为哲学范畴。所幸在于,与汉武帝同时代的司马迁,在《史记·历书》中称历法为“五行”,为我们溯清五行起源留下了珍贵的线索。

2.4五行由“水木土火金”变为“木火土金水”

《尚书·洪范》中,五材与五时的对应顺序为“水木土火金”,将”土””火”相调换,就成了我们所熟悉的“木火土金水”相生之序。为什么会发生这样的变化呢?

参照“五材-五时”的配属逻辑,将推测的演变过程概括如下:1纳入月相周期的十二月历逐渐成为主流,五时(5×2) 被四时(4×3)所取代,原本的“五时-五行”对应,演化为“四时-五方-五行”模型。每年的耕种,始于春天,因而五行中的“木”被移至首位。”士”居中央的习惯尚在,因此将“木土火金水”改成了“木火土金水”,这一改动并不违背现实气候(详见下节),且与五行相生、相胜的思想更贴合(详见第二阶段后期“1.五行相生”“2.五行相胜”),因此被固定下来。

变化后的五行顺序,在《春秋繁露·五行之义》中有明确解释:“天有五行:一日木,二日火,三日土,四日金,五日水。木,五行之始也;水,五行之终也;土,五行之中也。此其天次之序也。木生火,火生土,土生金,金生水,水生木,此其父子也。木居左,金居右,火居前,水居后,土居中央。此其父子之序,相受而布。是故木居东方而主春气,火居南方而主夏气,金居西方而主秋气,水居北方而主冬气。是故木主生而金主杀,火主暑而水主寒”。

2.5“土”与“季夏”

由于北半球的特殊光照条件(太阳直射北回归线时,地球处于公转轨道的远心端,运动速度慢,导致光照条件好的天数较多),以及先民的活动范围集中在温带和亚热带,一年中感到温热的时间往往长于感到寒冷的时间。

《夏小正》中,夏至在五月,冬至在十月,大致可以推测,十月历的四、五、六、七月比较热,其中夏至后的六、七月是一年中最热的时候,因此《尚书·洪范》中将一年主气排为“水(一月)、木(三月)、土(五月)、火(七月)、金(九月)”,是符合现实气候的。

在“五时历”向“四时历”转换的地区,为了方便民众接受,势必会将新的四时与旧的五时相对应,其中木对应春、金对应秋、水对应冬,均很容易确定,但是土、火气温都比较高,该如何分配呢?

前文已述,五行经历过由“水木土火金”变为“木火土金水”的过程。若将新的五行次序与旧五时对应,则是“木(三月)、火(五月)、土(七月)、金(九月)、水(一月)”。此时最闷热的六、七月,所配属的不再是“火”,而是“土”,似与现实气候不符,然而,综合来看其实是相符的。

夏至过后,虽然太阳直射点逐渐南移,但是辐射的热能仍然在大气中积累,平均气温于公历的七月(十月历的六月)达到最高点,并维持到了公历的八月(十月历的七月)。在此期间,温度没有持续上升,而是保持稳态的原因在于“水蒸发吸热”的调节效应,持续蒸发的水蒸气使温度不再继续升高,但也导致了空气湿度的上升。此时,体表的汗液蒸发变慢,人们普遍感到闷热,而当空气湿度上升到临界值,则会产生降雨。无论是上升的湿度、闷热的感觉,还是频繁的降雨,都可以被归纳为“湿”。在农业社会,最能反映“湿”性的是具有涵水作用的“土”。相较而言,公历的六月(十月历的五月)的温度并没有明显低于公历的七、八月(十月历的六、七月),因此十月历中用“火-热”配属四、五月,用“土-湿”来配属六、七月,并不违背现实。这种“考虑多方面因素并作出取舍”的综合思维,在“五行-五脏”配属时也将有所体现。

此时,后世熟悉的五行次序已然形成,火、土均对应夏,其中火被配以“夏”,土则被配以“季夏”,意为第二个夏。这样的称呼非常合理,后世对“季夏”感到陌生,只是因为五时历已被世人所遗忘。

2.6小结

一般认为,对后世影响极其深远的阴阳五行思想来源于诸子百家中的阴阳家。《汉书·艺文志》对于阴阳家的介绍为:“阴阳家者流,盖出于羲和之官,敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时,此其所长也”。可见阴阳家的本职工作就是观察天象、制定历法,在长期工作中,他们总结出方位、时令的共同特征,并用5种熟悉的事物加以概括,也在情理之中。

部分学者认为,由于“金”字全在西周晚期公臣簋乙上首见,殷商甲骨文中并未发现,因此“五行”范畴的出现应晚于殷商。然而,甲骨文并非档案材料,目前发现的甲骨文,远未能反映殷商全貌,未发现“金”字的甲骨文,不代表殷商之时不存在“金”。事实上,无论是狭义的黄金还是广义的金属制品,均出现得极早:在河南安阳等地出土的商代中期(约公元前14世纪至公元前13世纪)文物中发现了用于日常装饰的金箔[221];在甘肃玉门新石器时代火烧沟遗址(约公元前2000年)中,出土了金耳环[23];在甘肃东乡林家村马家窑文化遗址(约公元前3000年)中,出土了一把青铜刀和一些青铜器残片[24]。以上考古发现说明,先民利用金属的历史不低于5000年,不应以“甲骨文无金”为据,判断五行上限。

如果采信《夏小正》,那么十月历可上溯至夏朝;如果采信《尚书·洪范》,那么五行的历史可上溯至商朝(箕子其人),甚至虞舜时代(箕子其言)。由于缺乏二重证据,五行产生时间的上限暂不可考,而判断其下限的主要依据则是《尚书·洪范》的成书年代。

若认为该篇是战国伪作,则五行产生时间不晚于诸子百家时期。然而,“沈潜刚克,高明柔克”(《左传·文公五年》)、“三人占,从二人之言”(《左传·成公六年》)及“无偏无党,王道荡荡”(《左传·襄公三年》)这3处章句,都以“商书日”为发语词引用了《尚书·洪范》,《墨子·兼爱下》《荀子·脩身》《荀子·天论》《韩非子·有度》等篇也都直接引用过《尚书·洪范》。据此可以判断,《尚书·洪范》的部分章句来源于商代古书,其写作时间最迟应不晚于西周。因此“五行”范畴的出现,也不晚于西周。

2.7附注:五行与五官

《左传·昭公二十九》中记载了魏献子和蔡墨的一段对话,蔡墨说:“故有五行之官,是谓五官,实列受氏姓,封为上公,祀为贵神,社樱五祀,是尊是奉。木正日句芒,火正日祝融,金正日蓐收,水正日玄冥,土正日后土…… 少皞氏有四叔,日重,日该,日修,日熙,实能金木及水,使重为句芒,该为蓐收,修及熙为玄冥……颛顼氏有子日犁,为祝融,共工氏有子日句龙,为后土”。

如果蔡墨之言属实,说明上古时期已有木正、火正、金正、水正、土正5项官职。此时的“五行之官”意为“行使5种权能”,通常由统治集团的核心成员担任,具有极高的政治地位和宗教地位。此处的“木火土金水”似乎指代5种行业,具体的行业已经无从考证,但以今度古,推测木正总管伐木、建造,火正总管烹饪、铸造,金正总管采矿、冶炼,水正总管水利,土正总管农业。此外,《史记·历书》也提到了五行与五官的密切关系: “盖黄帝考定星历,建立五行….於是有天地神祇,物类之官,是谓五官。各司其序,不相乱也”。

虽然在两篇文献中,“五行”和“五官”似乎并没有哲学涵义,但是一旦采信,仍可将五行的历史上溯至颛顼、少皞乃至黄帝时代。然而,由于缺乏二重证据,且难以考证五时、五官确立的先后,仅将本节作为附注,谨供参考。

3.后期:五行范畴进一步哲学化

在《尚书·洪范》中,五行已表现出哲学化特征,但在五行之间相互关系被加以明确后,五行才真正成为哲学范畴,并为医家、方士所用。在这个过程中,五行与精气学说合流,超越了“木火土金水”原有的物质属性,逐渐成为“气”的运动方式或功能状态的概括。

3.1五行相生

在《尚书·洪范》中,主气按照“水木土火金”的顺序循环,由于气候表现出“依次更替”的关系,很容易联想到,“在前的时节”对“在后的时节”具有派生作用,这便是相生关系的理论基础。

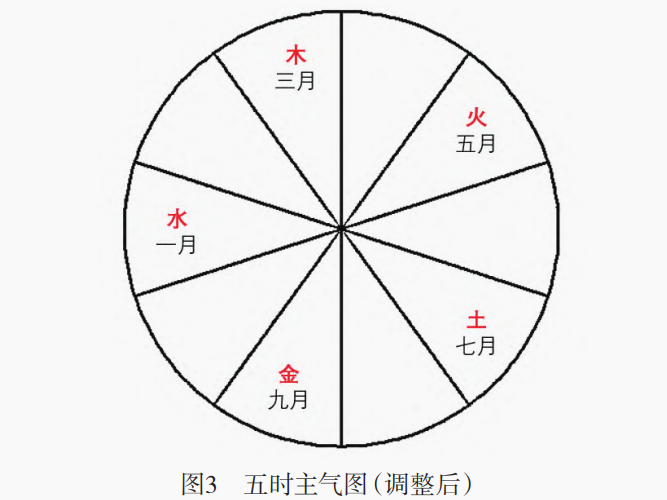

在“水木土火金”中,水生木、金生水容易理解,木生土可解作“叶落归根化作春泥”,火生金可解作“烈火冶炼出金属”,但是土生火实在难以解释。然而,随着“土”“火”颠倒,五行的相生顺序变为“木火土金水”,则可以与自然现象完美对应:木燃烧为火、火的灰烬化为土(另有趣解,火焚尽野地产生良田)、土中矿物冶炼成金属、金属表面凝结出露水、水滋养草木。其顺序如图3所示。

倘若作“气的运动方式/功能状态”解,五行相生的关系更可直接取象为往复循环的圆运动,符合“五方-五时”模型的特征:木对应上升(曲直),升至顶点则为火(炎上),在中土的转圜下(稼穑),盛极而衰,金对应下降(从革),降至底端则为水(润下),重新上升。

在现存文献中,最早隐含相生顺序的是《尚书·洪范》,直接体现“木火土金水”相生顺序的是《管子·五行》,而最早明确论述五行之间相生关系的当为《春秋繁露·五行之义》。这3篇文献,前文均已引用,本处不再赘述。

3.2五行相胜

在《尚书·洪范》中,一月至五月、六月至十月的五行属性按照“水火木金土”的顺序循环,由于每个月的气候都没有过度发展,也很容易联想到,“在后的月份”对“在前的月份”具有节制作用,这便是相胜关系的理论基础。

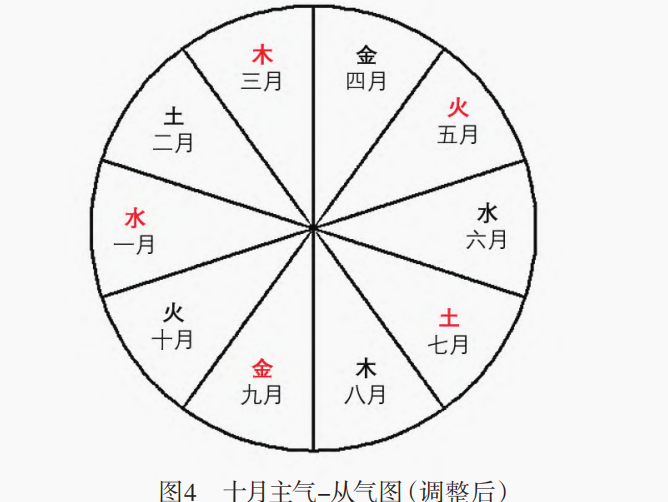

随着“土”“火”颠倒,五行的相胜关系也可以与自然现象较好地对应:草木疏通土壤(使其免于板结)、火焰冶炼金属(使其免于锈蚀)、土壤钳固水道(使其免于泛滥)、金属砍伐树木(使其免于蔓衍)、水流抑制火焰(使其免于煨烬)。如图4 所示。

在现存文献中,最早隐含相胜顺序的是《尚书·洪范》,最早体现五行相胜顺序的是《左传·文公七年》:“水、火、金、木、土、谷,谓之六府”。虽然随机排出相胜顺序的概率仅为1/24,但是此处的顺与《尚书·洪范》极为接近,不能排除传抄错误导致“歪打正着”的可能,然而即使抛开此篇,《左传》中也可见到对五行相胜的直接应用(后文“3.4哲学化五行在非医学领域的应用举隅”详述)。《孙子兵法·虚实篇》还明确指出:“五行无常胜”,以破除人们对五行相胜关系的迷信,说明这一思想在春秋末期的传播已经较为广泛。

巧合的是,如果要设计一个系统,使得该系统中的每个元素与其他元素均建立唯一的生克关系,那么这个系统的元素数量,只能是”5”。这一事实已被学者用数学方法所证明[271,但若据此认为,先有五行的相互关系、后有五行,则不符合思维的发展规律,且与文献证据相矛盾。

3.3五行乘侮

五行乘侮是五行相胜关系的衍生,某一行过盛,则乘其所胜,侮其所不胜。相乘是正常相胜关系的太过,不待多解。相侮则可以用五行基本的生克关系推导而出,以木为例:若木行过盛(+1),木生火,火行随之过盛(+1),火胜金,金行随之衰弱(-1),最终呈现的结果便是“木反侮金”。但是到此并未结束,金行衰弱(-1),金生水,水行随之衰弱(-1),水生木,木行随之衰弱(+1-1=0),最终系统又复归平衡,这便是“制化”。

相乘相侮在《淮南子·地形训》中已有相应论述:“木壮,水老火生金囚土死,火壮,木老土生水囚金死,土壮,火老金生木囚水死,金壮,土老水生火囚木死,水壮,金老木生土囚火死”。《淮南子》成书于西汉早期,此时五行之间的相互关系已经完全成熟。

3.4哲学化五行在非医学领域的应用举隅

五行学说来源于历法,在生产、生活方面的应用毋庸多言,其在预测、军事、政治等领域的应用,则充分体现了哲学特点。

《左传·昭公三十一年》载:“十二月辛亥朔,日有食之。是夜也,赵简子梦童子羸而转以歌。旦占诸史墨…..对日:六年及此月也,吴其入郢乎!终亦弗克。入郢必以庚辰,日月在辰尾。庚午之日,日始有谪,火胜金,故弗克”。史墨预测吴国将攻陷楚国都城郢,但因为金不能胜火,最终无法灭绝楚国。

《左传·哀公九年》载:“晋赵鞅卜救郑,遇水适火,占诸史赵、史墨、史龟。史龟曰:是谓沈阳,可以兴兵。利以伐姜,不利子商。伐齐则可,敌宋不吉。史墨曰:盈,水名也。子,水位也。名位敌,不可干也。炎帝为火师,姜姓其后也。水胜火,伐姜则可。史赵日:是谓如川之满,不可游也。郑方有罪,不可救也。救郑则不吉,不知其他。阳虎以《周易》筮之,遇泰之需….. 止”。晋赵鞅卜问救郑之事,卜象为水遇火,史墨认为,赵姓属水,宋国也属水,两者不能相胜。齐国属火,水能胜火,因,讨伐齐国可以获胜。

以现代思维看这两个历史片段,难免感到有些荒诞,或许谋臣在占卜前已有了计议,只是借玄学以立论,也未可知。但很明显可以看出,五行在早期应是仅作为筮的补充–昭公三十一年时,日食和梦境才是测的基础;哀公九年时,先用卜法、后用筮法,即使不提“水胜火”也可完成预测。

五行学说在军事上的运用,则稍显科学。《六韬·五音》中论述了通过聆听五音来判断敌情,再根据五行相胜选择制敌策略的方法:”以天清净,无阴云风雨,夜半,遣轻骑往至敌人之垒,去九百步外,遍持律管,大呼惊之。有声应管,其来甚微。角声应管,当以白虎;徵声应管,当以玄武;商声应管,当以朱雀;羽声应管,当以勾陈;五管声尽,不应者,宫也,当以青龙以五行之符,佐胜之征,成败之机…..微妙之音,皆有外候….敌人惊动则听之,闻枹鼓之音者,角也;见火光者,徵也;闻金铁矛戟之音者,商也;闻人啸呼之音者,羽也;寂寞无闻者,宫也。此五者,声色之符也”。此方法的妙处在于,先惊扰敌人,通过观察敌人的反应,判断出敌人的武器、战术,从而可以选择最合适的阵法迎敌,至于其曾否应用于战场,效果如何,则不得而知。

在政治领域,战国后期阴阳家的代表人物邹衍将五行相胜思想进一步发挥,用五行间的相胜关系解释王朝的兴替,史称“五德终始说”。这番理论漏洞百出,但是从秦汉至宋金辽时期,历代王朝均以“五德终始说”作为政权合法性的理论背书,无形中提高了五行范畴的影响力。

3.5小结

五行思想的形成经历了漫长的过程,在此期间,“水木土火金”发生了3次涵义转移。由“5种事物本身”,变为“5种事物所具有的性质”,再变为“用5种事物所指代的5个时节”,最终演变为“气的5种运动方式/功能状态”。第一、第二次涵义转移近乎同时发生,前者构成了五行的最初内涵,后者则是五行的概念基础。第三次涵义转移则使五行最终成为哲学范畴,在思维领域得以应用。

综上所述,本课题组将第二阶段概括为:介于上古至西周的某一时期,主管观察天象、制定历法的早期阴阳家,在长期工作中总结出方位、时节的共同特征,并用“水木土火金”这5种人们熟悉的事物指代5个时节;春秋战国时期历法不断整合,五时历逐渐被四时历所取代,“水木土火金”却得以保留,在“四时-五方-五行”模型中,重排为“木火土金水”,衍生出与自然规律相符的相互关系,最终超越物质属性成为哲学范畴,用以指代“气的5种运动方式/功能状态”。