治疗郁热如何透热转气

温病的本质就是两个字:郁热

郁为郁在里面,热憋在里面出不来,热在里面出不来就会灼烧人体的津液阴气都会产生不良影响,现代西医可能把这个叫做慢性的炎症。

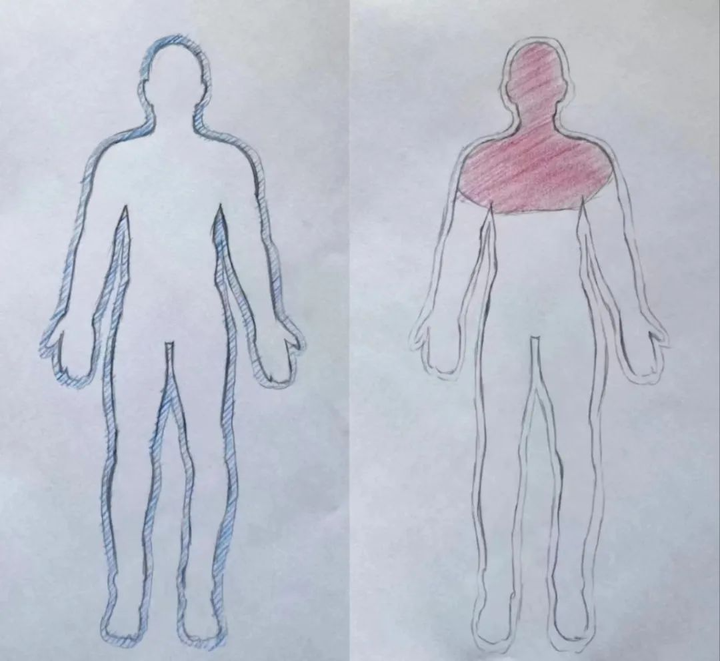

左图是伤寒,右图是温病。温病的本质就是郁,这种郁你需要透热转气。

所以温病的本质就是郁热,而治疗上面高血压的思路,其实也是从郁热治的。温热的分类也就是温热和湿热。而赵绍琴先生治疗温热和湿热是近代第一人不为过。

温病有传遍,一个疾病进入人体会有很多传遍,其实就是哪里虚病去哪里,而诸多模型有吴又可的九传,有叶天士的卫气营血,有吴鞠通的三焦,我个人觉得最好用的是卫气营血,和三焦。

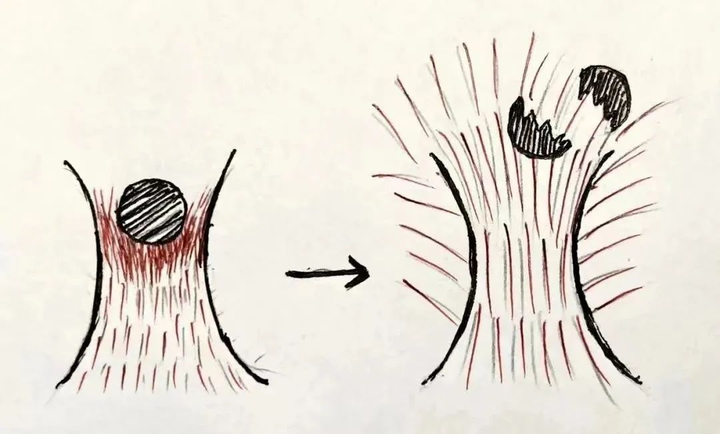

根据吴鞠通的条辩,得到的结论是:当郁滞一除,郁热便散开。这句话本身,属于基本常识。我在文末也写了治疗的第一点,是化滞。但我们的思路往往容易被局限,什么意思呢,古人说郁滞为燥屎,我们就局限在燥屎,古人说痰饮,我们就局限在痰饮…

事实上,所谓“滞”,是导致人体气机阻滞的一切有形无形之物,包括气机阻滞本身。因而赵老反复强调,在整个治疗过程中,要始终致力于气机转畅。

试从卫气营血各阶段,说说“滞”的具体可能。

A、卫(表)分

这个阶段的用药,主要是轻清疏卫。可见其主要的“滞”,在于卫表之郁(热),或由外淫之风寒暑湿合力而成。那么化“滞”,即是,解表散风(寒湿),轻清郁热。

以上是这个阶段主要的“滞”点,但仍可能同时存在,其他造成阻滞的因素。

而卫分夹湿,以及卫分伤阴(主要是肺津)。这里,湿,以及,津伤,亦是造成阻滞而撒热不利的因素。因此,同时要清化湿邪,或养阴生津。

上文说了一旦有郁热,热就会伤津,现在湿气闭塞了气机,造成了郁,我们自然要加上养阴生津的药物。这个做个比喻,其实就是边疆虚弱,倭寇进城了,然后呢倭寇自然会停留在身体里烧杀轻掠,你不把他透出去就不行。

虽然赵老的参考方里不及备录,但这个阶段里,还有其他阻滞可能。比如痰饮,比如积食,甚至燥屎。

你必须透过脉证判断出是什么阻碍了气机,是体不足了,还是痰浊湿,朱丹溪有六郁之说,《病因赋》谓:“百病皆生于六气,诸症莫逃乎四因”。

四因者,气、血、痰、食也。此说执简驭繁,治法易记,如果善于应用,也可满足临床需要。

四因对应的四个方剂四君子,四物汤,平胃散,二陈汤组成简单,可以看成是治病“方元”。

方元是用于治疗某一证病理变化的最基本的药物构成。掌握好方元,在熟悉其他药物功效之后,可以加减变化,衍生岀多个方剂,有一定临床经验者也可以自拟新方。下面解说一下四个方剂。

一、四君子汤

四君子汤中和意,参术茯苓甘草比。此方为治疗脾胃虚弱的基本方。凡是脾胃虚弱证多以此方为宗,脾胃虚弱,土不生金诸症当补脾肺之气,故用人参(病轻,家贫者可用党参,太子参)补脾肺之气,脾主运化,包括运化水谷之精和运化水湿,脾虚运化弱,水湿易停聚,故用白术健心脾燥湿,用茯苓健脾渗湿,炙甘草助参术健脾,调和诸药。

参,术,草为一切健脾益气方剂的必用之药,消化力弱,水停为痰者加陈皮,半夏而成异功,六君子,腹胀食少苔腻者可加木香、砂仁,还可加桔梗,苡仁,山药,扁豆,莲子,砂仁等增强其健脾养胃之功,气为阳主升,气虚不升可用参术草加芪归升柴陈皮,即补中益气汤。吴鞠通谓:治中焦如衡,非平不安。

故治疗中焦脾胃虚弱的时候药取王道,避免霸道,不用虎狼之药。

二、四物汤

四物汤乃养血,补血,活血名方。药由当归,地黄,芍药,川芎组成。四物如同一年四季,当归如春,川芎如夏,地黄如冬,芍药如秋,岳美中先生曾撰一文:用药须动静结合。

四物汤中归、芎为动,地、芍为静,在具体用药时,当据证而用。如血行不畅时,当“动”,治月经延后,量少,色暗及有其他血行受阻情况时,归、芎可以多于地、芍。反之地、芍宜于表现为动者,经行先期量多,色鲜红,有热可用生地,止血可用白芍。四物汤亦属方元,瘀重可加桃仁、红花(桃红四物),有热,可加芩、连(芩连四物),伴气滞者可合四逆散(血府逐瘀)兼气虚可合四君子(八珍汤、十全大补汤)。用四物汤加味所治病甚多。重点应把握动、静、寒、热等加减剂量和药物。

三、平胃散

研究方剂,离不开药物。平胃散由苍术,厚朴,陈皮,甘草组成。苍,朴,陈三味均属燥性之药,湿浊困阻中上二焦为使用本方的着眼点,方证包括胸闷脘痞,嘈杂吞酸,食少便溏,必须是苔腻、水滑,质胖者可用,苔少质红瘦者忌用,口干舌燥的忌用,大便秘结者忌用,使用该方,患者多体胖色白肉软。厚朴,苍术极燥,即使小量,津亏者亦会加重口干舌燥。《岳美中医话集》中曾有论及(见该书《处方遣药要学会用轻量》一文)。用药当扬长避短,趋利避害,不可孟浪。

四、二陈汤

此方是治痰总剂,中医之痰,包括有形与无形二类,而不仅仅是咳嗽吐出来的才是痰。痰是人体津液不归正化,运行、输布失常的病理产物,“痰生百病食生灾”,“怪病多痰”,“百病皆由痰作祟”。这些话,提示说明由痰导致的疾病甚多:痰在肺可见咳喘胸闷,痰在胃可致呕吐,痰在上可致不寐,癫疾,在皮肉可致囊肿结核,在脏腑可致肿瘤,不一而足,变化极多。玆举一例,(近用此法治二例,皆效)。某男阳痿早泄无晨勃,小腹坠胀,小便无力,当地医师补肾等法治疗一年乏效。用二陈汤加味数剂有效,十剂诸症即除。可见男性病并非只有肾虚,在现代物质生活丰富的社会环境下,由痰导致的疾病甚多,应引起我们足够的重视。

卫分阶段时,郁热主要在上焦,便有可能和上焦水湿胶结,形成痰饮,进一步阻滞肺卫之气。因而,要兼顾化痰来化解这个“滞”点。

此时热势刚起,胃口尚好,然而“邪热不杀谷”。

何况外感一起,气机便开始趋向不畅,胃肠之通降,必然受到影响。在不损谷的情况下,必定产生食积,只是或多或少,或轻或重。这也就是为什么小孩子外感,大多影响排便,因脾胃尚幼弱。成年人,或因脾胃素弱,外感时食积也会更明显。如有食积之象,兼顾消食导滞。

食积再进一步,可发展成腑气不通,即便秘。解决卫分主证的同时,亦要兼顾通便,因腑气不通,一身气机不畅,有碍散热。只是手段未必局限于大黄之类,可以主从通降肺气,配合消食化积,达到通便的目的。

临床千变万化,甚至千奇百怪,未必局限于上述的“滞”点,但总不离于:手段为,化一切滞、畅一切气;目的为,散热。医者之难在于火眼金睛找到关键“滞”点。找得越准越全,治得越快。

B、气分

一般来说,气分是从卫分发展而来,或者卫气兼证。因而B阶段可能出现的阻滞,囊括了所有的A阶段的“滞”点。这是气分证兼用卫分药的原因所在。

只有当直接入气分热盛,或者虽由卫分入气分,但卫分主证已罢的情况下,可以省去“卫表之郁热”这一个滞点,即上文A段中的第一小段。

但A段中的其他“滞”点,仍有可能存在,即湿痰饮食积燥屎等。而且因为热势渐盛且稍久,与体内的有形之物的互结只会愈来愈深重。比如腑气不降,A段消食可能足矣,B段大多还要加攻下药;比如热势伤阴更重,需要用上增液法;比如湿与热互结更深,如油入面,难分难解,必须辛开苦降,且三焦分消。

C、营分

首先,C阶段,是由AB发展而来,必然囊括AB两阶段所有的“滞”点。同时,营分阶段还有它自身的主要特点,一为营阴耗伤明显,二为痰瘀互结深重阻窍。

这个阶段容易出现的误治是,仅顾及到阴伤或窍阻,而忽视了与AB阶段共享的诸多阻滞。比如,用凉血滋阴之药,或者安宫牛黄等三宝,却没看到人体当下最大的阻碍点,腑实,必须同时主力于通腑泻热化结。

在重要阻滞不除的情况下,滋阴是为阻滞添砖加瓦,而凉血清热解毒是雪上加霜遏阻气机。你要散热,必须要先畅路,路都不畅,热怎么散。

因而,即便到了营分阶段,仍然是,有啥除啥,力求滞除气畅,热得散开。滋养营阴也好,化痰开窍活血化瘀也好,也都只是手段,目的是有效恢复散热。不能治着治着,把目的给丢了,连明显的气机阻滞点都视而不见了。

D、血分

郁热一直没得到有效透散,失治误治是主因啊。这个阶段,耗伤的已经不是肺津胃阴了,而是肝肾之阴,同时还有各种出血证和肝风内动之象。

叶天士说到了这阶段,“直须凉血散血”,先救急再说。赵老之意相合,只是提出了:即便在这个阶段,仍要时时注意全身之气机是否通畅。

也就是说,虽以救血为先,但心里仍要为下一步做准备,为郁热之转透,留有出路。一旦脱离了血分危证,开始转向营分证,就仍用营分治疗法,转气再转卫而出。

综上,首先,阻滞是广泛的,不能局限于某点,而要从人体整个气机去找到关键而更全面的阻滞所在;其次,化滞是手段,目的是畅气从而散热;还有,不能盲目地进行清热滋阴等等,很可能为邪滞添砖加瓦,更何况还会伤正…

整个外感的过程,所有的失治误治,都会伤正。伤到后来,怎么用下法,屎都出不来了,吴鞠通说这是“正虚不运药”,“不运药者死”。然而这个死法,何止于外感呢,内伤杂病到了最后,大多也是连药都已不能运。

当然,到了正虚不运药的阶段,仍有挽救之法,中医内治法以外的N术,以及现代医学中的静脉注射、肠内营养、灌肠法等等。只是,它们的作用发挥,仍赖于人体的一口气。好歹,给人留几口气啊。

切记切记,自始至终,一以贯之,治病护正,不可偏废。

卫气营血是个过程阶段

卫

气

营

血

叶天士谓:到气才可清气。若未到气切不可清气,初至当以疏卫之外略佐以清气,中至仍不可过清,若实为至气,亦不可一味寒凉,寒则涩而不流,气机不宣,三焦不畅,早用寒凉郁遏其邪,邪无出路反致病不能除。清气之法甚多,包括凉膈、利胆、泄火、导滞、通腑等,在治疗时均以宣气机为本。

这个年代郁遏其邪,邪无出路,治死人的医案还少吗?

《素问·六微旨大论》所云:“出入废则神机化灭,升降息则气立孤危。故非出入,则无以生长壮老已;非升降,则无以生长化收藏。是以升降出入,无器不有。故器者生化之宇,器散则分之,生化息矣。”

我们需要看到卫气营血的规律,看到气机,寒凉之品虽能清热,但不能开郁,过凉常使气机郁闭,热邪不得清透。也就是卫分误用寒凉,多凝涩闭邪。滋腻虽能养阴,但多使气机凝滞,热邪内闭。寒凉滋腻,使卫分郁闭更甚,郁久化热,高热虽除,低热久留不退的案例太多了。

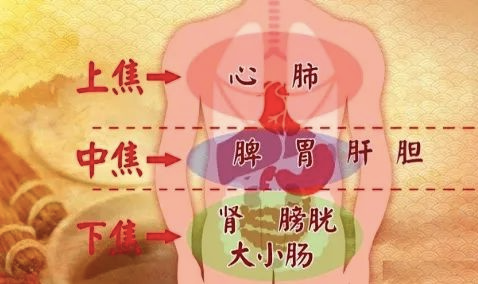

还有三焦辩证,上焦中焦上焦

温病的本质就是郁热,他的传遍规律就是卫气营血,其实最终就可以归到气血二字。

而治疗怎么治疗呢?

《温病条辨》治病法论原文

治外感如将(兵贵神速,机圆法活,去邪务尽,善后务细,盖早平一日,则人少受一日之害)

治内伤如相(坐镇从容,神机默运,无功可言,无德可见,而人登寿域)。

治上焦如羽(非轻不举);治中焦如衡(非平不安);治下焦如权(非重不沉)

治上焦如羽非轻不举,治中焦如衡非平不安,治下焦如权非重不沉,这三句医学谚语出自清代吴瑭《温病条辨》。

如说:治外感如将,……治上焦如羽,非轻不举,治中焦如衡,非平不安,治下焦如权,非重不沉。

湿热病上,中,下三焦不同部位的治疗大法。就是说,上焦的部位最高,接近于表,所以凡属上焦的病变,适宜于如羽毛那样轻清上浮之剂来治疗,中焦处于上下之间,是升降出入的枢纽,所以中焦有病,用药既不能失之太薄,亦不可过余厚重,只有不偏不倚,中正平和的方法来治疗,达到如衡器那样的平衡,下焦的部位最低而且偏于里,所以在治疗下焦病时,无论扶正或祛邪,都适应重浊味厚之品,才能直达病所,发挥更好的效果。

现将湿温结合三焦治法分述如下:

(1)治上焦如羽非轻不举:上焦是湿热病的初起阶段。其感邪途径多从口鼻而入,病邪主要侵袭肺卫,致使肺的宣发、肃降功能失调,而出现卫外失常的种种见证,故治以辛凉之剂, 如银翘散、桑菊饮之类的宣发上焦,可收到良好的效果,故说“治上焦如羽,非轻不举”

(2)治中焦如衡非平不安:湿温之邪传中焦的方式有三:一是因上焦湿热邪气不解,渐传中焦;二是因脾胃素虚,运化功能障碍,湿热内蕴,复感湿热,内外合邪而发病;三是因素体湿热,湿热邪气盘踞中焦,羁留时间较长,形成湿重于热、热重于湿,湿热并重等证型。《外感温热篇》 指出:“在阳旺之躯,胃热恒多;在阴盛之体,脾湿亦不少。”现具体叙述如下:

①湿重于热是以湿邪为主,热象不显,湿浊困阻,脾失健运,多出现身热重楚,脘痞不饥,口淡不渴,大便溏滞不爽,苔腻,脉濡为其主要特征。

②热重于湿,其症候类型是以里热为主,而又夹有湿邪。其症多见高热,心烦,口渴等证。又可兼见脘腹胀满,舌红,苔黄腻,脉濡数等湿热之象。

③湿热并重:是湿郁而热蒸,湿热难解难分的一类证候。其症多见胸闷腹胀,渴不多饮,或不渴,汗出热解,继而复热,舌苔黄,脉濡滑等证。

中焦湿热证,治以燥湿为主,祛除湿邪,调整脾胃功能,使其恢复其升降平衡。故曰:治中焦如衡非平不安。

(3)治下焦如权非重不沉:形成下焦湿热证的途径有二:一是湿热邪气直犯下焦;一是中焦湿热不解而下传。其病变在膀胱、大肠、小肠,表现为饮食传化失常及水液代谢障碍。现分述如下:

①膀胱湿热证候:主要表现为小便不利,治以通利小便为主。若湿重于热者,当选用淡渗利湿之品,使湿浊下渗,则热邪亦随之而去;若热重于湿者,当选用苦寒清利之药,以分消湿热,则病自减。

②大肠小肠湿热证候:若小肠湿热为病,则影响泌别清浊的功能,出现小便短赤,大便泄泻;大肠湿热,可形成痢疾。泄泻宜分消水谷,清利湿热,痢疾宜燥湿通下,清除肠中湿热之邪。

简单说治上焦药g,一般在6g和9g,治上焦要轻,下焦就要重如三甲复脉汤之类的。