中医治疗痰证用药特点探析

痰证指痰浊内阻或流窜,以咳吐痰多、胸闷、恶心、呕吐、眩晕、体胖等为主要表现的证候。痰在肺则咳,在胃则呕,在心则悸,在头则眩,在背则冷,在胸则痞,在胁则胀,在肠则泻,其变不可胜穷,在经络则可见麻木、偏瘫、疼痛等,且有“痰多怪病”之说,可见痰证病位多变,病机复杂,临床表现各异,因此受到各时期医家的广泛关注。朱丹溪(1281-1358年),金元四大医家之一,提出“阳常有余,阴常不足”的著名理论,论治杂病重视“气、血、痰、郁”等致病之因,对痰证论治更具特色,故有“百病多有兼痰”“杂病用丹溪”之说。张景岳(1563-1640年),明代杰出医学家,提出“阳非有余,真阴不足”理论,早年推崇朱丹溪之学,继承朱丹溪的痰证学说,并颇有发挥,开启痰证治疗的新阶段。本文就两位医家对于痰证论治的异同进行探析,望有助于同道。

01资料与方法

1.1 文献来源

朱丹溪治疗痰证所载方剂来源于《丹溪心法》,张景岳治疗痰证所载方剂来源于《景岳全书》。

1.2 检索策略

根据《中医痰证诊断标准》中对痰证的定义、诊断及临床表现,筛选出《丹溪心法》和《景岳全书》中治疗痰证的方剂。

1.3 纳入标准

①所选条文中描述符合痰证诊断;

②文中明确载有处方;

③处方药物组成完整,且用法为内服。

1.4 排除标准

①方名不同但组成和主治病症相同者;

②仅有方名无具体药物且无法查询者;

③药物组成不完整者;

④用法为外用者。

1.5 数据的规范与数据库建立

(1)数据库建立

将二者符合纳排标准的目标方剂的完整信息,由两位专员分别负责并录入中医传承计算平台V3.0内,并交叉核对。

(2)数据库的规范

参考2020版《中华人民共和国药典》,将处方内的中药名称进行标准化处理。例如将“桂心”规范为“肉桂”;“熟地”规范为“熟地黄”;“丹皮”规范为“牡丹皮”;“麦门冬”规范为“麦冬”等。

1.6 数据分析

运用中医传承计算平台V3.0软件对数据进行分析,分别对二人处方药物的使用频次进行统计,按降序排列。根据二人著作的实际情况,书中遣方用药并非源于同一时期,差异性较大,在参考同类型数据挖掘文章后,朱丹溪预设“支持度”(药物组合至少出现在n首方剂中)为18,“置信度”(同时出现A、B两种药物/组合的概率)为0.9,张景岳预设“支持度”为17,“置信度”为0.75分别分析二者的用药模式及关联规则;并通过k均值聚类算法(k-meansclusteringalgorithm)及回归模型对二人治疗痰证的处方进行聚类分析,获得核心用药类方。

02结 果

2.1 药物性味

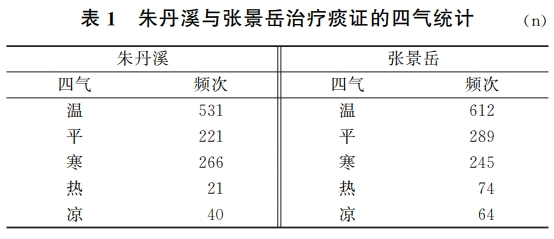

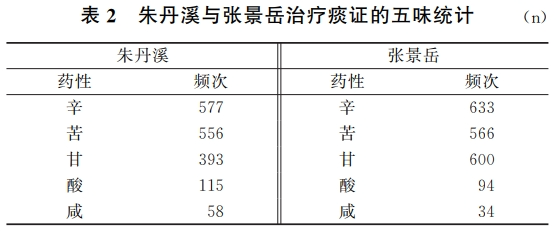

在治疗痰证时,朱丹溪与张景岳均应用温性药物频率最高,平性、寒性药物次之,热性、凉性药物最少,详见表1。五味分布:二人所用药物多是辛、苦、甘味,酸、咸味次之,张景岳更多应用甘味药,详见表2。

2.2 药物归经

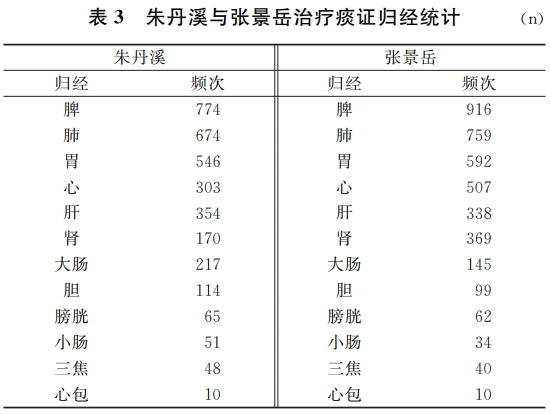

在治疗痰证时,二人用药归经均以归脾、胃、肺经药物为主,辅以归心、肝经药物,张景岳在此基础上还注重使用肾经药物,详见表3。

2.3 用药频次

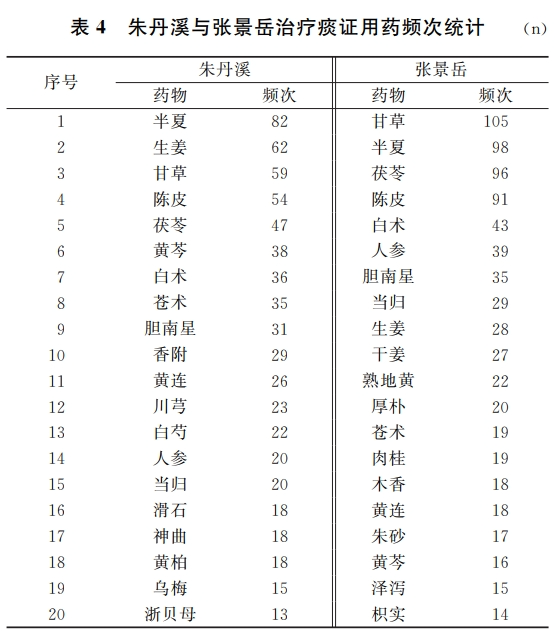

《丹溪心法》中共涉及处方147首,149味中药,常用的药物有半夏、生姜、甘草、陈皮、茯苓、黄芩、白术、苍术、胆南星、香附、黄连、川芎等;《景岳全书》中共涉及处方197首,188味中药,常用的药物有甘草、半夏、茯苓、陈皮、白术、人参、胆南星、当归、生姜、干姜、熟地黄等。提取出现频次居前20位的中药,并进行对比,详见表4。

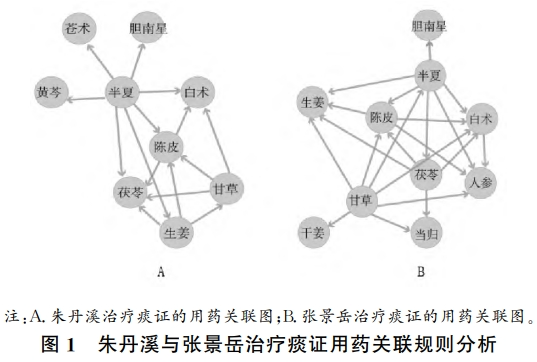

2.4 关联规则分析

朱丹溪所用方药,经分析得到33组药物组合,常用的配伍有半夏与陈皮、半夏与生姜、半夏与茯苓等;张景岳所用方药,经分析得到31组药物组合,常用的配伍有甘草与茯苓、半夏与陈皮、甘草与陈皮等,详见表5。二人治疗痰证用药的关联图详见图1所示。

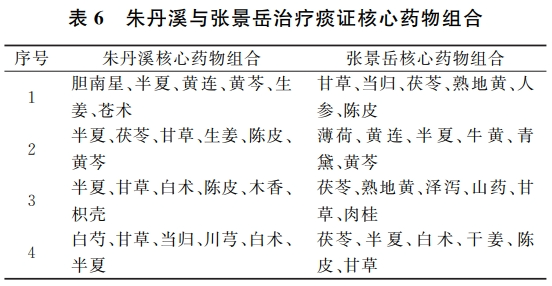

2.5 聚类分析

基于k均值聚类算法与回归模型对药物进行聚类分析,设定聚类个数为4,提取4个新方组合,详见表6。

03讨论

金元时期,政局动荡,战争频发,民不聊生,瘟疫饥荒横行,人民颠沛流离、饥不果腹,忧思内伤,导致脾胃病的盛行。明代结束金元时期战乱不断的局面,人民生活趋于稳定,经济相对繁荣,朝廷大力发展医学教育,为医学的发展创造良好的环境,理学思想的盛行以及时医滥用寒凉造成的时弊,使温补学派在对金元余绪的批判与反思中崛起,突出脾胃与肾病的主题,对痰证的辨治也颇具影响。朱丹溪和张景岳二位医家所处的年代不同,自身的文化背景和从医经历也不同,但在学术上有所传承,从治疗痰证的遣方用药可见异同。

3.1 病因病机

朱丹溪认为痰之形成,多由于饮食不节,七情之偏,五味之厚,致使脾胃损伤,形成痰浊。他指出:“脾气虚,则痰易生而多”“七情郁而生痰动火”“痰挟瘀血,遂成窠囊”,病机与脾虚、气郁、血瘀有关,脾虚则水谷精微无以运化,化而为痰;气郁日久则化火,炼液成痰;瘀血停积,阻滞脉络,津液不行,则聚而为痰。

张景岳指出:“痰即人之津液,无非水谷之所化……,若化失其正,则脏腑病,津液败,而血气即成痰涎”“而痰涎之作,必由元气之病……,元气不能运化,愈虚而痰愈盛也”,故元气不充,脾胃无以运化水谷,则气血变为痰涎。二人均认同脾虚生痰,而朱丹溪还提出气郁、血瘀致病,张景岳强调元气不充可致病。

3.2 治法与用药

在治法上,朱丹溪提出“治痰者,实脾土,燥脾湿,是治其本也”和“痰瘀同治”的观点;张景岳提出“故治痰者,必当温脾强肾以治痰之本,使根本渐充,则痰将不治而自去矣”和“治痰之法无他,但能使元气日强则痰必日少”的观点。因此,二人在用药方面各有特点。

(1)药物的四气

二者均应用温性药物频率最高,平性、寒性药物次之,热性、凉性药物应用最少,药性上体现了“病痰饮者,当以温药和之”的治疗原则。痰在体内日久则化热化火,故用寒性药物以平之。痰虽为阴邪,但应谨慎应用热性药物以攻之,恐伤及元气、元阴,张景岳善用温补,在使用温性、热性药物的同时会配合熟地黄等以平衡阴阳,这一用药思想与《类经》中“亢则害,承乃制”的学术观点相吻合。

(2)药物的五味

二者多使用辛、苦、甘味,且张景岳比朱丹溪更多应用甘味药。辛味药能散能行,入肺,助肺以发挥通调水道的功能;苦味药能燥,可燥其水湿痰浊;甘味药能补能和能缓,入脾,可健脾化痰,且土能克水,可防止水湿痰浊泛滥。

(3)药物的归经

二者在治疗痰证时所用药物多归于脾、胃、肺经,而张景岳在此基础上还注重使用肾经药物,体现了“肺为贮痰之器,脾为生痰之源,肾为生痰之本”的中医思想。二者治疗痰证时多从脾胃入手,所不同的是朱丹溪重脾胃,张景岳重脾肾。朱丹溪提出:“脾运不健,则津液不化,聚而成痰。”张景岳指出:“痰之化,无不在脾,而痰之本无不在肾,所以凡是痰证,非此则彼,必与二脏有涉。”脾肾二脏,先后天互资,以肾阳温脾阳,从而达到祛痰的目的。

(4)药物的频次分析、关联规则分析

二人治疗痰证均以二陈汤为基础方,如陈皮、半夏、茯苓、生姜等。朱丹溪善用化痰之药,顺气为先,痰瘀同治,常用苍术、川芎、香附三味辛温行散之品治疗痰瘀之证,香附为气中之血药,川芎为血中之气药,苍术燥湿健脾,理脾胃之气,气机畅通,则痰瘀自解。痰瘀二者在治疗上相辅相成,治痰不忘化瘀,活血不忘化痰,印证了朱丹溪“善治痰者,不治痰而治气,气顺则一身之津液随气而顺矣”“痰挟瘀血,遂成窠囊”的观点。张景岳善于扶正治本,补益元气以化痰,多应用人参、熟地黄、干姜、肉桂等药物,“故凡诸经之阳气虚者,非人参不可;诸经之阴血虚者,非熟地不可”,人参以补脾,熟地黄以益肾,两药相伍是扶阳滋阴、补益元气以祛痰的理想具体体现。

(5)聚类分析

基于《丹溪心法》和《景岳全书》中记载的处方功效和已发现的用药特点,对二人的新方进行方药配伍和适应证分析,以方测证。将《丹溪心法》中147首方剂聚为4类,第1类由胆南星、半夏、黄连、黄芩、生姜、苍术组成,由丹溪的润下丸演变而来,具有燥湿健脾、清热化痰的作用,适用于痰热证;第2类由半夏、茯苓、甘草、生姜、陈皮、黄芩组成,该组合蕴有二陈汤之方义,具有理气健脾、燥湿化痰的作用,适用于痰湿证;第3类由半夏、甘草、白术、陈皮、木香、枳壳组成,具有补气健脾、行气化痰的作用,适用于痰证兼气郁证;第4类由白芍、甘草、当归、川芎、白术、半夏组成,具有补脾益气、活血化瘀的作用,适用于痰证兼血瘀证。将《景岳全书》中197首方剂聚为4类,第1类由甘草、当归、茯苓、熟地黄、人参、陈皮组成,由景岳的两仪膏演变而来,具有强肾温脾、补益元气的作用,适用于痰证兼元气亏虚证;第2类由薄荷、黄连、半夏、牛黄、青黛、黄芩组成,具有清热泻火、燥湿化痰的作用,适用于痰热证;第3类由茯苓、熟地黄、泽泻、山药、甘草、肉桂组成,由金匮肾气丸演变而来,具有平补阴阳、温肾化痰的作用,适用于痰证兼脾肾两虚证;第4类由茯苓、半夏、白术、干姜、陈皮、甘草组成,由景岳温胃化痰丸演变而来,具有理气健脾、温胃化痰的作用,适用于痰证兼脾胃虚寒证。二人各类方药组合虽功效有所不同,但都包含理气健脾、燥湿化痰之品,且根据痰证兼“热、湿、郁、瘀、寒”等邪气,可佐以清热、化湿、活血、补益元气之类药物,这也为临床治疗痰证提供了一定参考。

04结语

本研究运用中医传承计算平台V3.0软件,对《丹溪心法》《景岳全书》中治疗痰证的处方进行数据挖掘,系统分析朱丹溪、张景岳治疗痰证的组方用药规律,发现二人虽所处的年代不同,但在治疗痰证时均常应用温性药物,以辛、苦、甘味为主,均以二陈汤为基础方,朱丹溪从脾胃论治,倾向理气药与活血药的配伍,善用化痰之药,以顺气为先,痰瘀同治,多应用苍术、川芎、香附等药物。张景岳批判性地继承和发展前贤的成果,从脾肾论治,倾向补益药与温里药的应用,注重扶正治本、补益元气,多应用人参、熟地黄、干姜等药物。现代人痰证病机复杂多变,在临床施治中可以二陈汤为基础,明辨痰证所合之邪气,将古代的经验运用到现代临床治疗上,以有效指导临床实践。