汤药+手针治疗痛经疗效好

痛经主要是痛,个人临床体会,首先应缓解疼痛,采用手针,内服芍药甘草汤加五灵脂,疗效更为满意。

芍药甘草汤加五灵脂

生白芍30克,生甘草30克,五灵脂(醋炒)30克。

共研细末,分为12包,在经期前一、二天内冲服,一日三包,连服三天,使气血运行,控制子宫痉挛不致产生疼痛。

芍药有养血柔肝,缓解腹部拘挛疝痛,甘草和中能缓急止痛,配灵脂缓解平滑肌痉挛,效力更显。如痛经剧时,可配合手针刺激,使得已遭到紊乱的兴奋和抑制过程得到应有的调整,从而使机体恢复平衡。

手针操作

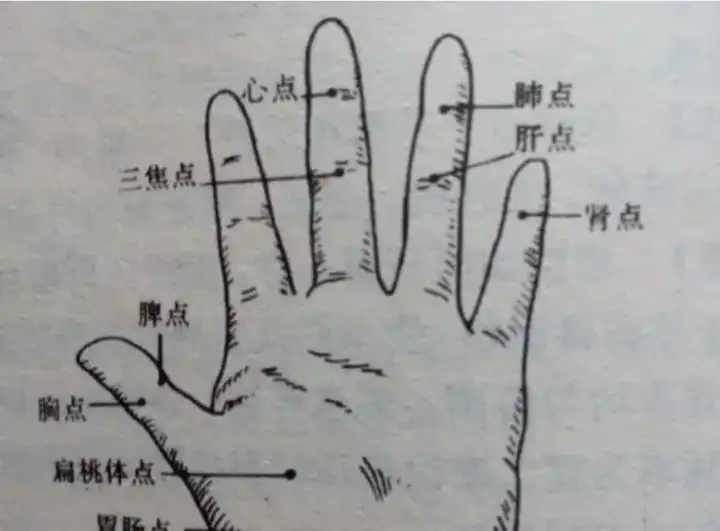

常规消毒。用五分毫针,寻找指节横纹中的过敏点,针刺深约0.2—0.3厘米,注意不要伤及骨膜,避开血管行针。

手针是根据“四缝穴”是经外奇穴,在临证实践中,用于儿科针刺,有退热、止惊、止痛解痉挛的疗效。对痛经采用针刺缓痉止痛效果更佳,现介绍如下。

四缝穴与手太阳小肠经,手少阳三焦经,手阳明大肠经,手厥阴心胞经,手少阴心经有一定联系。这说明手指掌内指节横纹的刺激,与手三阴经、手三阳经有着相互关系,是借着经络而起作用的。

从生理解剖来看,手部上的组织结构是复杂的,在手部上分布着极其丰富的血管和神经,对外界刺激的感受是灵敏的,经刺激后,使得已遭到紊乱的兴奋和抑制过程得到应有的调整,从而使整个机体恢复平衡,通过实践对痛经有缓痉止痛的功用,因手针刺激时有点痛,有些患者不愿刺激,对痛剧采用疗效是显著的。根据不同类型在芍药甘草汤加灵脂基础上,灵活运用加减。

01

芍药甘草汤加灵脂

临床加减

- 气滞血瘀

经前或行经时小腹胀痛拒按,经量少色紫暗有血块,血块排出后痛减,有的伴有胁痛,乳房胀痛或情绪急躁,舌质紫赤有瘀点,两脉弦或沉涩。在疼痛时,采用手针刺激,肝点、肾点、三焦点(双侧),留针五分钟。药用:镇痉止痛、活血行气。白芍15克,甘草15克,五灵脂15克,香附10克,川芎10克,呕吐加佩兰叶10克。

- 寒湿凝滞

经前或经期中,小腹冷痛,喜热按,经色暗紫,量少,手足冷,疲倦,舌质淡赤,苔滑润或腻。手针:脾点、肝点、小天心。药用:温通散寒。桂枝10克,吴萸6克,白芍10克,甘草10克,干姜3克,小茴3克,川芎10克。

- 气血虚弱

经量少色淡,质稀薄,小腹隐隐作痛,喜按揉,疲乏无力,面色苍白,四肢冷,舌质淡,脉沉细无力。药用:补气血,调冲任。黄芪15克,党参15克,当归10克,白芍10克,甘草10克,巴戟10克,川芎9克。

- 肾阳虚亏

经量少,质稀色淡,肢冷,小腹绵绵隐痛,腰酸、腿软,舌质淡,脉沉迟细。药用:温补肾阳。肉桂6克,巴戟15克,附片10克,熟地10克,白芍10克,川芎6克,甘草10克。

02

痛经治疗病案

- 病例一

尹某某,女,17岁,学生,1972年11月来诊。患者十四岁月经初潮,二年后每次周期经前小腹痛胀,因怕羞,忍受不治,逐渐加重难忍,感到苦闷,影响学习,经家长一同到某某医院治疗,给以止痛药暂缓解。这次正上课,突然小腹痛剧,冷汗淋漓,呻吟,四肢发冷,同学及其家长扶她来诊。

查体:面呈苦闷病容,颜色苍白,呻吟不安,手肢冷,脉沉细涩。

辨证:胞脉凝滞,血失运畅。

方用:活血行气,调其冲任。

治疗

方药:当归9克,川芎9克,白芍12克,甘草12克,五灵脂12克,香附9克,益母草15克。

手针:刺激肝点、小天心(双侧),针十五分钟,每隔三分钟捻针一次,痛渐减轻。

二诊:患者说手针后,痛渐缓解,经来色暗紫,面渐红润,脉细弦,继原方加丹皮6克。

三诊:因星期天,患者要求能使月经周期不痛,采用芍药30克,甘草30克,五灵脂30克(醋炒),共研细末,分为十二包,嘱其在经前三天内服,一日三包,服至经至。连服三个月,痛经未复发。

- 病例二

刘某某,女,27岁,售货员。一九七九年十二月就诊。患者平素月经正常,因三月前人工流产后,月经失调,因期中感到小腹痛,腰骶胀,逐渐经前时小腹绞痛难忍,用热水袋温罨更痛,经来紫色血块,两乳胀痛、口苦、便秘、腰部更痛。

查体:舌紫苔黄,脉弦,乳房胀满及两胁痛。

辨证:肝郁气滞,湿热留滞胞宫。

方用:疏肝开郁、清经化瘀。

治疗

方药:柴胡6克,川芎10克,当归10克,赤芍12克,甘草6克,丹皮9克,香橼片12克,桃仁6克。

手针:肝点、三焦点、小天心,双侧,留针十五分钟,针二次,痛稍减轻。

复诊:经来量多,色暗有块,痛已止,继原方去桃仁,加栀子炭6克。另用芍药60克,甘草60克,五灵脂60克(醋炒),共研细末,分二十四包,一日三次,在经前三、四天内开始冲服,服至经来。连服二个月后,因患感冒来治疗时说,经前疼痛已没有复发,但是,经量多,七天才干净,另服八珍益母丸调理。

- 病例三

吴某某,女,20岁,社员。患者月经十六岁初潮,十八岁时渐感经来小腹痛胀,坐卧不安,痛时喜按,失治。一九七一年春季,忙于种地,突感小腹剧痛难忍,双手捧腹呻吟,面色苍白,手肢冷,呕吐,即时来门诊。查体:面色苍白,唇舌淡红,脉迟细,小腹冷痛,用手按压。主诉每次经来不对月,提前延后,经色先赤后淡红量少,患有慢性胃病。

辨证:寒湿凝滞,经血不畅,寒邪犯胃而呕。

方用:温经和胃,行气祛寒。

治疗

方药:肉桂3克,吴萸3克,生姜6克,甘草6克,赤芍药9克,白芍9克,川芎9克,玄胡6克。

手针:脾点、肝点、小天心(双侧)留针二十分钟,捻针三次,痛减。

复诊:经来色紫,痛止,但腰骶痛胀时作,继原方去玄胡加狗脊,续断,连服二剂。另用:芍药、甘草、灵脂各30克,吴萸6克,共研细末,分十二包,一日三次,嘱其经前三、四天内服,并经期暂不下田劳动。以后痛经没有复发。