应用经方利水必须掌握这四味药

分享经方中最为常用的四味利水中药的区别。

茯苓经方用茯苓主要作用是利湿祛饮,止心动,安神定志,其应用皆宗于《本经》:“茯苓,味甘,平。主胸胁逆气,忧恚惊邪恐悸,心下结痛寒热烦满咳逆,止口焦舌干,利小便。久服安魂养神,不饥延年。”其主要特点是利饮祛湿,因能“主胸胁逆气,忧恚惊邪恐悸,心下结痛,寒热烦满咳逆,口焦舌千利小便。久服安魂养神。”其主治在太阴里证,故能适用于外台茯苓饮方证、甘草干姜茯苓白术汤方证、苓甘五味姜辛汤方证等。通过配伍相应的药,可适应治疗六经各证。猪苓经方用猪苓主利饮清热止渴,《本经》谓:“猪苓,味甘,平。主治痰疟,解毒,辟蛊疰不祥,利水道。久服轻身耐老。”即本药主要因其甘淡利水,能使湿热邪气从小便解。仲景书中主用于阳明里证,如猪苓汤方证;或阳明太阴合病证,如猪苓散方证;或太阳太阴阳明合病外邪里饮证,如五苓散方证等。

白术

经方用白术,其适应证见:心下痞坚、有振水音、渴欲饮水、饮水即吐、小便不利、头眩短气或肢节皮肉间之身体痛、骨节痛、诸肢节疼痛全身浮肿、肌肤瞤动等症,尤以治眩晕为特长,其主要作用是温中利饮、利水祛湿其功能宗于《神农本草经》记载:“术,味苦,温。主风寒湿痹,死肌,痉,疽,止汗,除热,消食。作煎饵,久服轻身、延年、不饥。”白术因其苦温,功在温中利饮,主治在太阴。

白术另一特长是,不但能利水,还有通大便作用,即白术苦温健中,不但有利尿作用,而且有温胃生津液作用,凡里虚寒致大便硬结、不爽者,不能用硝、黄等攻下,惟有用白术生津液治其本。

胡希恕先生认为:“白术偏于治胃有停水,所以可治’心下满,微痛’。但白术健胃并不是遇到胃虚就可用,胃虚有停水用术非常好,而胃没有停水术要少用。术性温容易刺激胃黏膜充血,所以,若胃有炎性病变,而且胃没有停水,用就有害无益。此外,术主要是利小便的,也可治小便自利、频数,尤其是老年人若膀胱失收,小便频数,可用附子配苓、术之类药,如真武汤、金肾气丸等。

泽泻

经方用泽泻主要作用是利湿、利水、清热、止渴。《本经》谓:“泽泻,味甘,寒。主治风寒湿痹,乳难,消水,养五脏,益气力,肥健。久服耳目聪明,不饥延年,轻身,面生光,能行水上。”由于味甘,寒,故主治在阳明如猪苓汤方证、牡蛎泽泻散方证;又用于太阴阳明合病,如泽泻汤方证、茯苓泽泻汤方证;又用于太阳太阴阳明合病,如五苓散方证;亦用于太阴病,如当归芍药散方证;还用于厥阴病,如八味丸方证。

胡希恕先生用药经验:泽泻有通大便作用,故大便干时用量大,大便溏时用量小或不用。

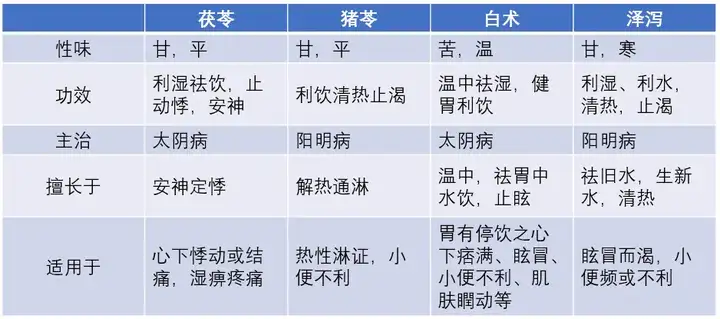

药用区别猪苓、泽泻、茯苓、白术都是利尿药,但同中有异:前三味分别为甘平、甘寒、甘平,而白术则甘温。且猪苓解热止渴作用尤强;泽泻侧重主头晕眩冒;茯苓治心悸及筋肉痉挛,以水毒为患的诸神经症状;白术主利湿而生津液,能通二便,更主肌肉风湿。

猪苓与茯苓:二者性味相似,皆可利水渗湿,常相徐为用。但猪苓利水作用较茯苓强,且有解热止渴之功;茯苓则利中有补,能健脾补中,宁心安神。

茯苓与白术:都是利饮祛湿药,常配伍同用于祛湿利饮,或伍以附子解湿痹,但两者的适应证各有侧重,心悸用茯苓,而眩晕用白术,白术治眩晕是其特长。

泽泻、白术与茯苓:泽泻性寒能祛湿热及止渴,即有祛湿邪而生新水之作用,虽与茯苓同为利尿药,但适于热证;而白术性温适于寒证;茯苓性平则适于寒热虚实各证。

猪苓与泽泻:二者皆能利尿清热,猪苓虽性平,但其擅沉降,能通利水道,使湿热邪气从小便解,从而达到清热的效果;泽泻则性寒,故能清热,且擅“祛旧水,生新水”,能定眩止渴。