恶寒发热的辨证论治

有诸内,必形诸外。症状是疾病内在变化反映于外的现象,故又称为“征候”。此“征候”又不能等同于“证候”,前者为由内至外所表露的迹象或现象,后者为疾病过程中不同阶段的病变本质反映,所以疾病、证候、症状是既有紧密联系又有明确区别的三个不同概念。但在临床证治中,症状是最基础的,绝大部分疾病、证候只有通过症状洞察内在变化,才能认识疾病的本质,了解疾病不同阶段的证候,从而获得重要的辨证依据。

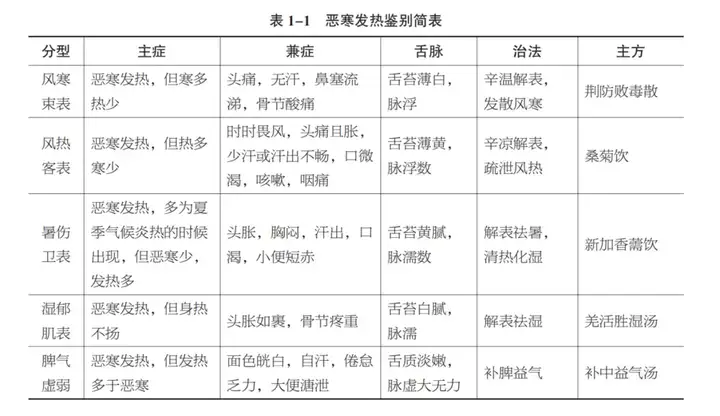

恶寒发热

恶寒发热,是指以发冷和(或)发热为主要症状而言。本症有属虚、属实和在表、在里之分,以外感热病为多见,但亦可见于内伤脏腑、气血不足的证候。

【症因】

(1)风寒束表:风为阳邪,善行速变,寒为阴邪,易于凝滞。寒借风之行动,侵袭人体,外束肌表。寒伤营,风伤卫,营卫之气与风寒之邪相争,引起恶寒发热。

(2)风热客表:风热之邪人侵人体,首先犯肺。肺合皮毛,肺卫受病,邪正交争,引起恶寒发热。

(3)暑伤卫表:暑邪发于夏季。暑为热邪,又多夹湿,故有“暑必兼湿”的说法。人体感受暑邪,不但侵袭卫表,又能侵入于脾胃,脾胃主肌肉,肌表受邪,引起恶寒发热。

(4)湿郁肌表:湿为阴邪,其性黏腻纠缠。湿邪侵袭肌表,腠理失疏,卫气不畅,产生恶寒发热。

(5)脾气虚弱:多由素体不足,脾气损伤;或饮食不节,饥饱无常,损伤脾胃;或劳逸失调,脾气受伤所致。脾胃为气血生化之源,如脾胃虚弱,气之来源不足,阳气外越,导致恶寒发热。

【证治】

(1)风寒束表

症状:恶寒发热,但寒多热少,并常伴头痛、无汗、鼻塞流涕及骨节酸痛。舌苔薄白,脉浮。

分析:本证型可见于各种急性热病的初期阶段,尤其多见于流行性感冒。由于风寒之邪,从皮毛口鼻侵入,寒属阴邪,其气凝闭,卫外之阳被郁,故恶寒发热而寒多热少;风寒阻塞肌腠毛孔,则无汗;阻遏清阳之道,则头痛:外邪侵犯肺系,鼻为肺之外窍,故出现鼻塞流涕;风寒入侵,淫于骨节,则出现骨节酸痛;其舌答薄白,脉浮,为风寒束表的征象。

治法:辛温解表,发散风寒。

方药:荆防败毒散。

荆防败毒散 (《摄生众妙方》):荆芥、防风、羌活、独活、川芎、柴胡、前胡、桔梗、枳壳、茯苓、甘草、薄荷、生姜。方中荆芥、防风、生姜辛温解表,发散风寒;配羌活、独活能祛经络骨节间的风寒,以治骨节酸痛;川芎活血祛风,能止头痛;柴胡解肌清热,薄荷疏风泄热,以退身热;前胡、桔梗清宣肺气,以和肺卫;枳壳宽中理气;茯苓、甘草和中化,以调脾胃。

如风寒较重,肺气不宣,兼见咳喘、脉浮紧者,宜用麻黄汤解表散寒,宣肺平喘:若风寒束表,营卫不和,兼见畏风,自汗、脉浮缓,宜用桂枝解肌发表,调和营卫。

麻黄汤(《 伤寒论》): 麻黄、桂枝、杏仁、甘草。

本方以麻黄发汗解表,宣肺平喘,为方中主药;桂枝温经散寒,助麻黄发散风寒;杏仁利肺下气,助麻黄平喘;甘草甘缓,调和诸药。

桂枝汤(《 伤寒论》):桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣。

方中桂枝温经散寒,解肌发表;芍药和营敛阴。两药配合,一散一收,调和营卫能使表邪得解,里气以和,生姜助桂枝发散,大枣助芍药和营;甘草和中,兼调诸药。

(2)风热客表

症状:恶寒发热,但热多寒少,并常伴时时畏风,头痛且胀,少汗或汗出不畅,口微渴,咳嗽,咽痛。舌苔薄黄,脉浮数。

分析:此证型多见于流行性感冒、上呼吸道感染和肺炎初期阶段等。由于风热外邪客于肌表,卫气被遏,故恶寒发热、热多寒少、少汗或汗出不畅;风热上扰于头而为头痛且涨;邪热阻肺,肺热累及于胃,因而口微;风热入肺,肺气失宣,热内阻,所以咳嗽;咽喉为肺之通道,肺有邪热,通道受伤,故咽痛;其舌苔黄,脉浮数,为风热入侵肺卫的征象。

治法:辛凉解表,疏泄风热。

方药:桑菊饮。

桑菊饮 (《 温病条辨》):桑叶、菊花、杏仁、连翘、薄荷、桔梗、甘草、苇根。方中桑叶、菊花、薄荷疏风泄热;杏仁、桔梗、甘草宣肺利咽;连翘清热散结;苇根清热润肺,生津益胃。

如感受风热之邪较重者,宜用银翘散辛凉透表、清泄风热。

银翘散(《温病条辨》):金银花、连翘、豆豉、牛蒡子、荆芥、薄荷、桔梗、甘草、竹叶、苇根。

本方与桑菊饮都有连翘、薄荷、桔梗、甘草、苇根。桑菊饮减去桑叶、菊花、杏仁,加入金银花、豆豉、荆芥、竹叶、牛蒡子以增强其疏风清热之功。

(3)暑伤卫表

症状:恶寒发热,多为夏令气候炎热的时候出现,但恶寒少,发热多,兼有头涨胸闷,汗出,口渴,小便短赤。舌苔黄腻,脉濡数。

分析:本证型多见于夏季感冒、中暑等。由于暑邪客于肌表,卫气被阻,故恶寒发热;暑为阳邪,阳从热化,因而热多寒少;暑邪上犯于头,清空不利,则为头胀;暑邪又每多夹湿,暑湿阻于胃腑和脉道,因而出现舌苔黄腻、脉象濡数;湿阻气滞,气机不行,因而胸闷;暑热下注膀胱,分利失常,则小便短赤;暑热袭胃,津液耗损,故口渴;邪阻于内,热蒸于外则汗出。

治法:解表法署,清热化湿。

方药:新加香薷饮。

新加香薷饮(《温病条辨》):金银花、连翘、香、厚朴、鲜扁豆花。本方取香薷、厚朴祛暑化湿,金银花、连翘、鲜扁豆花清解暑热。如暑热盛者,可加滑石、栀子、荷叶清暑泄热:;若湿邪甚者,去金银花、连翘,鲜扁豆花易扁豆,加藿香、佩兰、紫苏、白芷解暑化湿。

(4)湿郁肌丧

症状:恶寒发热,但身热不扬,兼有头胀如事,骨节疼重。舌苔白腻,脉。

分析:本证型可见于夏季各种急性热病的初期阶段,尤其多见于夏季感冒。由于感受雾露湿气,或淋雨涉水,邪从外人,肌表受伤,卫气失疏,故恶寒发热;为阴邪,其性黏腻凝闭,因而身热不扬;湿邪上蒙,清穿被阻,因而头胀如裹;阻经络、骨骱,故骨节疼重;舌苔白腻,脉濡,亦为湿邪侵袭,卫表失疏的现象。

治法:解表祛湿。

方药:羌活胜湿汤。

羌活胜湿汤(《内外伤辨惑论》):羌活、独活、藁本、防风、蔓荆子、川芎、甘草。此方取羌活、独活袪风湿,利关节:防风、藁本解肌表,散寒湿:蔓荆子、川芎疏风以清头目;甘草调和诸药兼能和中。若湿邪内阻脾胃,胸脘闷,恶心呕吐,口腻味淡,可加厚朴、苍术、半夏燥湿健脾,湿气和中。

(5)脾气虚弱

症状:恶寒发热,但发热多于恶寒,兼有面色白,自汗,怠乏力,大便泄。舌质淡嫩,脉虚大无力。

分析:此证型可见于血液病变、慢性虚弱病证等。由于脾气虚弱,阳气浮越,故恶寒发热,热多于寒;气虚则血亦虚,不能外荣色脉,故面色白、舌淡、脉虚大无力;脾为气血生化之源,五脏六腑、四肢百骸皆赖其所养,脾虚则气血生化之源不足肺气失于充养,卫表不固,则自汗;四肢筋脉失于濡养,则倦怠乏力;虚运化不健,则大便油泄。

治法:补脾益气。

方药:补中益气汤。

补中益气汤 (《脾胃论》):黄芪、人参、甘草、白术、当归、陈皮、升麻、柴胡。本方以黄芪、人参(可用党参)、甘草甘温益气,为方中的主药;配升麻、柴胡能提升脾气,升发清阳;白术健脾化湿;当归养血和血;陈皮理气和中。诸药配合,重在补气,兼顾其血,气血同补,其效更著。如兼阳气不足,四肢不温,可加附子、肉桂温振阳气。